在云南高原的苍山洱海之间,两个曾主宰西南的政权——南诏国与大理国,以截然不同的姿态书写着历史篇章。前者以铁血征服铸就疆域,后者以佛光禅意浸润山河,二者虽同处一域,却在民族根基、政治格局与文化基因上呈现出深刻差异。

一、民族血脉:彝族先祖与白族王权的分野

南诏国的根基深植于彝族先民的沃土。其核心力量蒙舍诏源自哀牢山系,首领皮逻阁以彝语"诏"(意为王)为号,联合洱海周边五诏,在唐朝支持下完成西南统一。这个以军事征服立国的政权,其贵族阶层以彝族为主体,军事将领多出自蒙舍诏本部,形成以彝族文化为核心的统治集团。

大理国的建立则标志着白族政治主体的崛起。开国君主段思平虽出身南诏武将世家,但其政权根基在于洱海地区白族贵族联盟。从通海节度使到羊苴咩城定都,段氏政权通过联姻、封赏等方式将白族大姓纳入统治核心,形成以白族文化为主导的多元民族共治体系。这种民族结构的转变,直接影响了两个政权的文化取向与统治策略。

二、疆域版图:军事扩张与文化辐射的差异

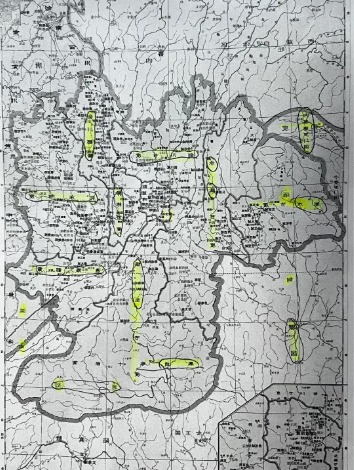

南诏国的疆域拓展堪称8世纪西南亚的军事奇迹。皮逻阁父子通过"唐诏联盟"策略,在30年间将势力范围从洱海盆地扩张至"东接贵州,西抵伊洛瓦底江,南达西双版纳,北接大渡河"的广袤区域。这种以军事征服为主的扩张模式,在边境地区形成"羁縻统治"的松散结构,为后世分裂埋下伏笔。

大理国的疆域管理展现出更成熟的政治智慧。段氏政权在继承南诏基本疆域的基础上,通过"茶马古道"经济网络与"佛国"文化辐射,构建起涵盖今云南全境及缅北、老挝北部的稳定统治区。其"郡县+土司"的双轨制,既保证了中央集权,又尊重地方传统,这种治理模式甚至延续至明清时期。

三、政治格局:武力集权与禅让传统的对立

南诏国的政治生态充满军事贵族的铁血气息。从阁逻凤叛唐自立到世隆改元"大礼",十三位君主更迭中竟有六次政变,权臣弑君、宗室夺位屡见不鲜。这种暴力循环在829年达到顶峰——南诏军甚至攻破成都外城,掳掠数万工匠人口,暴露出其政权对武力的极端依赖。

大理国则开创了中国历史上独特的"佛国政治"模式。自段素英开创君主禅位为僧的先例后,二十二位皇帝中竟有九位主动退位出家。这种看似超脱的政治传统,实则是段氏家族与高氏权臣博弈的平衡术——通过宗教权威转移政治矛盾,确保王权在禅让循环中延续。1095年高升泰篡位后,仍遵循"遗诏还政"的潜规则,足见这种政治文化的深层约束力。

四、文化基因:图腾崇拜与佛国圣境的蜕变

南诏国的文化底色是原始宗教与唐风文明的混合体。其早期信仰以"苍山神"为代表的图腾崇拜,在统一战争中逐渐吸收佛教元素。8世纪末,异牟寻在点苍山盟誓时,已形成"天、地、水"三神与佛教并行的信仰体系。这种实用主义的宗教政策,服务于政权合法性构建的政治需求。

大理国的文化转型堪称西南亚的精神革命。段氏政权将佛教确立为国教,在洱海地区修建800余座佛寺,形成"伽蓝遍地,钟磬相闻"的佛国景象。张胜温画卷中描绘的"十六国王众"朝拜场景,彰显其试图通过宗教构建区域秩序的雄心。这种文化转型不仅塑造了大理"妙香国"的国际形象,更深刻影响了东南亚地区的佛教传播格局。