在四川盆地北缘的褶皱深处,一座被李白誉为“危乎高哉”的雄关横亘千年。剑阁,这座以“蜀北屏障、两川咽喉”闻名的历史名县,不仅是古蜀道的核心节点,更是一座承载着中华文明基因的活态博物馆。其独特的地理坐标与人文积淀,使其成为解读中国古代交通史、军事史与文化史的关键密码。

一、地理坐标:川陕甘三省交汇的咽喉要冲

剑阁县地处四川盆地北部边缘,位于东经105°09′至105°49′、北纬31°31′至32°17′之间,幅员面积3204平方公里,辖29个乡镇,人口68万。作为川陕甘三省结合部的战略枢纽,其北接陕西宁强,东邻巴中,西连绵阳,南抵广元市区,形成“一脚踏三省”的独特区位。

剑阁的核心地标剑门关,坐落于县城南15公里处的大、小剑山中断处。这里断崖峭壁如利剑直插云霄,两壁对峙如门,故称“剑门”。关隘所在的大剑山海拔1180米,山势呈东北-西南走向,形成天然屏障。剑门关景区作为国家5A级旅游景区,与翠云廊古蜀道共同构成国家级风景名胜区,其地理范围北起陕西宁强,南至成都,全长450公里,其中剑阁县境内段长达150余公里。

二、交通脉络:古蜀道的活态标本

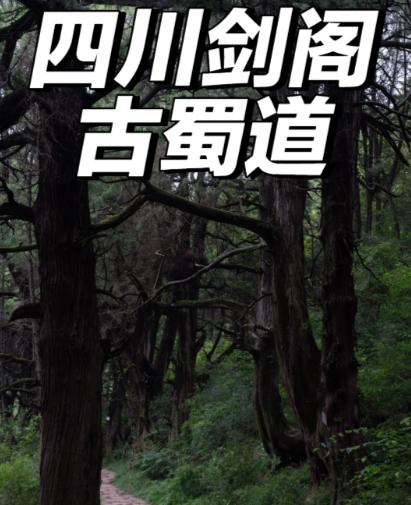

剑阁的文明史,本质上是一部交通史。作为金牛道的核心区,这里保存着中国现存最完整的古代陆地交通遗迹。剑门蜀道“拦马墙”段,青石铺就的古道蜿蜒于古柏参天的林间,其间的拦马墙、饮马槽、防滑线等设施,被誉为“世界陆路交通史上的活化石”。更令人惊叹的是翠云廊,这条蜿蜒300里的古柏长廊,现存7700余株平均树龄超千年的古柏,形成全球规模最大的人工古柏林带。

现代交通网络在此与历史完美交融:京昆高速公路、宝成铁路、西成高铁穿境而过,兰海高速公路与兰渝铁路擦肩而过,距广元机场仅21公里。这种“古道新途”的时空叠合,使剑阁成为连接秦汉文明与现代生活的时空走廊。

三、文明基因:从军事要塞到文化熔炉

剑阁的地理特质,塑造了其独特的文明形态。作为兵家必争之地,这里见证了司马错伐蜀、诸葛亮筑关、姜维守关、钟会攻城等重大历史事件。张飞曾在此植柏护道,唐玄宗入蜀时在此留下“细雨霏霏七盘路”的感慨,陆游更以“细雨骑驴入剑门”的意象定格文人情怀。据统计,历代文人墨客在此留下超过千首诗词歌赋,形成独特的“蜀道文学”现象。

在物质文化层面,剑阁创造了令人惊叹的文明遗产:觉苑寺的明代壁画被誉为“东方蒙娜丽莎”,鹤鸣山的道教石刻群记录着古蜀道的宗教传播史,而剑门豆腐、剑阁火腿等非遗美食,则延续着“民以食为天”的生存智慧。这种军事、文学、宗教与民俗的多元融合,使剑阁成为中华文明多元一体的微型样本。

四、现代转型:生态与文化的双重觉醒

面对旅游时代的挑战,剑阁展现出惊人的文化自觉。自2003年将县城从普安镇迁至下寺镇以来,当地政府以“搬一座城为旅游让路”的魄力,构建起“大剑门”旅游格局。通过打造古蜀道剑昭段、石洞沟段等4条主题徒步线路,开发“蜀道凉”品牌,将古道徒步与剑门关观光、温泉康养等串联成特色产品链。2023年9月以来,古蜀道徒步线路已接待游客超60万人次,带动旅游综合收入突破30亿元。

在生态保护方面,剑阁践行“无痕山林”理念:环保标识遍布游客中心,清洁人员沿途清扫,护林员定期为古柏“体检”,生态厕所与观景台巧妙融入林间。这种在开发与保护间的精准平衡,使剑阁在2025年荣获“全国生态文明建设示范县”称号。

从诸葛亮凿石建关的铁锤声,到现代徒步者的登山杖叩击青石板的回响,剑阁始终在时空交织中书写着新的传奇。这座屹立于中国地理十字路口的雄关,不仅是一个地理坐标,更是一部用山石、古柏与诗行写就的立体史书,等待着当代人用脚步与心灵共同解读。