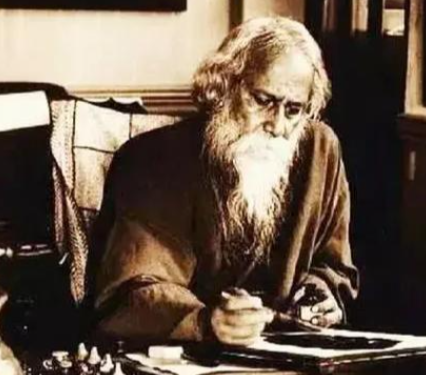

在印度加尔各答的晨雾中,1861年5月7日,一个承载着东西方文明交融使命的灵魂诞生了——拉宾德拉纳特·泰戈尔(Rabindranath Tagore)。这位孟加拉族的诗人、文学家、哲学家与社会活动家,以80载人生书写了亚洲文学史上最璀璨的篇章。作为首位获得诺贝尔文学奖的亚洲人,他不仅重塑了印度文学的格局,更以“诗哲合一”的境界,为人类精神世界开辟了新的维度。

一、文学巨匠:东方智慧的现代回响

泰戈尔的创作生涯堪称一部印度近代文学的百科全书。他一生撰写50余部诗集、12部中长篇小说、100多篇短篇小说及20余部戏剧,作品总量超过2000首诗歌与2000余首歌曲。其代表作《吉檀迦利》以103首散文诗构建起“献给神的祭品”,通过“神与人的亲密关系”“欢乐颂”等篇章,将印度传统哲学中的“梵我合一”思想转化为普世性的精神追求。1913年,这部作品为他赢得诺贝尔文学奖,评委会盛赞其“用英文表达出的最高理想主义”。

《飞鸟集》与《新月集》则展现了泰戈尔对自然与童真的永恒凝视。前者以325首无标题短诗捕捉“夏天的飞鸟”与“秋天的黄叶”的哲思,后者通过40首诗歌构建起纯真无邪的儿童宇宙。中国现代文学奠基人郑振铎曾评价:“《新月集》的译出,在中国新诗坛上开辟了一个新纪元。”而冰心受其影响创作的《繁星》《春水》,更引发了中国“小诗运动”的浪潮。

在小说领域,泰戈尔以《沉船》《戈拉》等作品展现社会批判的锋芒。《沉船》通过青年罗梅西与陌生新娘海玛蒂的误认婚姻,探讨宗教伦理与人性抉择;《戈拉》则借印度教民族主义者戈拉的信仰蜕变,揭示“印度精神”超越宗教种姓的本质。这些作品被改编为多国语言版本,成为理解印度社会变革的钥匙。

二、教育先驱:自然与自由的乌托邦实践

面对英国殖民教育对创造力的扼杀,泰戈尔于1901年在西孟加拉邦创立圣蒂尼克坦学校(后发展为维斯瓦-巴拉蒂大学),开创了“树下教育”的范式。这里没有封闭教室,师生在榕树与芒果树下围坐讨论,课程融合艺术、农业与科学,甚至邀请农民讲授传统农耕技艺。泰戈尔主张“教育应根植于生活与自然”,其理念深刻影响了印度现代教育改革,并吸引全球进步主义教育者前来朝圣。

这所大学如今已成为国际文化交流的枢纽,每年举办“泰戈尔文化节”,吸引来自120个国家的学者。日本学者山本正树曾撰文:“在全球化撕裂文明的今天,圣蒂尼克坦的开放课堂,正是对抗文化隔阂的活化石。”

三、社会改革家:从民族独立到人类大同

泰戈尔的批判精神始终与时代共振。他创作2000余首政治诗歌抨击英国殖民统治,1919年贾利安瓦拉巴格大屠杀后,他毅然退还英国政府授予的爵士头衔,并写下《文明的危机》控诉殖民暴力。1924年访华期间,他在北大演讲时疾呼:“不要让商业利益遮蔽了东方文化的精神光芒。”这一言论直接推动了中印文化交流的高潮。

在《民族主义》等著作中,泰戈尔提出“世界公民”概念,批判狭隘民族主义。1930年访问苏联后,他创作《俄罗斯书简》,既肯定社会主义实验的勇气,也警示极权主义的危险。这种超越意识形态的智慧,使其成为甘地、爱因斯坦等思想家的精神盟友。

四、文化桥梁:东西方文明的对话者

泰戈尔的创作本身就是文明交融的产物。他自幼熟读《奥义书》与莎士比亚,在伦敦大学求学时深受浪漫主义诗歌影响,却始终以孟加拉语为创作母体。其诗歌中既有印度教“梵”的宇宙观,又融入基督教“博爱”精神,更通过《飞鸟集》中的“流萤”“黄叶”等意象,构建起普世性的自然哲学。

这种融合性使其作品被翻译成100多种语言,在1920年代即形成全球阅读热潮。法国象征派诗人圣琼·佩斯称他为“东方递来的橄榄枝”,而中国学者季羡林则评价:“泰戈尔使东西方想象互相理解,他的天才是抒情的,更是哲学的。”