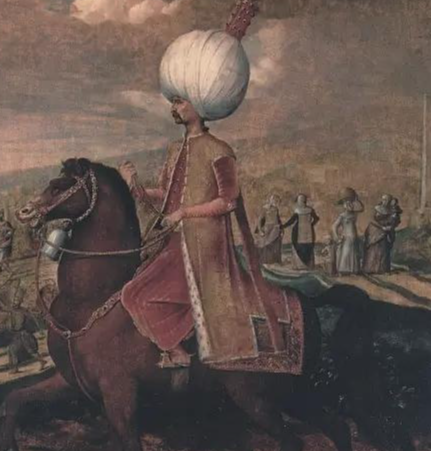

苏莱曼一世(1494-1566),奥斯曼帝国第十位苏丹,在位46年,是帝国历史上统治时间最长的君主。他以“立法者”之名载入史册,被西方尊为“苏莱曼大帝”,其统治时期奥斯曼帝国达到鼎盛,疆域横跨三大洲,法律体系臻于完善,文化繁荣冠绝伊斯兰世界。然而,这位传奇君主的形象并非单一维度的“明君”或“昏君”,而是在扩张与治理、集权与宽容、改革与保守的矛盾中,呈现出复杂的历史面相。

一、军事扩张:帝国版图的缔造者与文明冲突的推手

苏莱曼的军事成就堪称辉煌。他亲率大军13次远征,攻占贝尔格莱德、罗得岛、布达佩斯,两次兵临维也纳城下,将匈牙利纳入帝国版图;在东方,他击败波斯萨非王朝,夺取巴格达,控制两河流域;在非洲,他吞并阿尔及利亚,使奥斯曼舰队称霸地中海、红海和波斯湾。这些征服不仅重塑了欧洲政治格局,更使奥斯曼成为16世纪欧洲势力均衡的仲裁者。

然而,军事扩张的代价同样沉重。维也纳之围的失败标志着奥斯曼向西扩张的极限,而持续的战争消耗了帝国资源,加剧了财政负担。苏莱曼晚年,帝国军队在北非与西班牙的冲突中屡屡受挫,地中海制海权逐渐丧失。更深远的影响在于,奥斯曼的扩张激化了与基督教世界的矛盾,为后世“西亚病夫”的衰落埋下伏笔。

二、法律改革:文明秩序的构建者与集权统治的强化者

苏莱曼的“立法者”称号源于他对帝国法律体系的系统性改革。他主持编纂《苏莱曼法典》,整合此前九位苏丹的判决,剔除矛盾条款,形成涵盖刑法、土地法、税法的统一法典。这部法典既遵循伊斯兰教法(沙里亚法),又融入苏丹意志(卡农),成为奥斯曼帝国数百年法律制度的基石。例如,他改革土地制度,推行“永佃制”,将国有土地长期租给农民,保障其生产积极性,同时增加国家税收;他整顿采邑制度,将大采邑分封权收归中央,防止地方领主坐大,强化了中央集权。

然而,法律改革的另一面是苏丹权力的绝对化。苏莱曼通过法典将个人意志上升为国家法律,大维齐尔(宰相)等官员成为其意志的执行者。这种“人治”与“法治”的混合模式,虽在短期内维护了帝国稳定,却为后世苏丹的专制统治提供了依据,最终导致官僚体系僵化,改革动力丧失。

三、文化包容:多元文明的庇护者与宗教保守的捍卫者

苏莱曼时代是奥斯曼文化的黄金时期。他赞助建筑艺术,委托著名建筑师锡南设计苏莱曼尼耶清真寺,将伊斯坦布尔打造为伊斯兰文明中心;他鼓励文学创作,本人亦留下《战争日录》等著作;他推行“米勒特制度”,允许非穆斯林群体(如基督徒、犹太人)保留宗教信仰和内部自治,吸引了大量欧洲难民和知识分子。这种文化包容政策使奥斯曼帝国成为16世纪多元文明的熔炉。

然而,苏莱曼的宗教政策亦存在保守一面。他严格执行伊斯兰教法,对异端思想严厉打压;在对外扩张中,他常以“圣战”名义动员军队,强化了帝国的宗教色彩。这种矛盾性在后世愈发明显:19世纪,当欧洲列强以“文明使命”为名侵略奥斯曼时,帝国的宗教保守主义成为其现代化的阻碍。

四、历史评价:明君的遗产与昏君的警示

苏莱曼一世的历史地位,取决于评价的视角。从短期成就看,他无疑是明君:军事扩张使帝国疆域最大化,法律改革奠定了制度基础,文化繁荣提升了帝国软实力。他的统治时期,奥斯曼帝国人口达1500万,财政收入占全球1/3,成为当时最强大的国家之一。

然而,从长期影响看,苏莱曼的统治亦隐含危机。他过度依赖军事扩张维持帝国权威,忽视了经济结构的转型;他强化中央集权,却未能建立有效的权力制衡机制;他推崇文化包容,却未能推动宗教改革以适应时代变化。这些隐患在他死后逐渐显现,最终导致帝国在19世纪沦为“西亚病夫”。