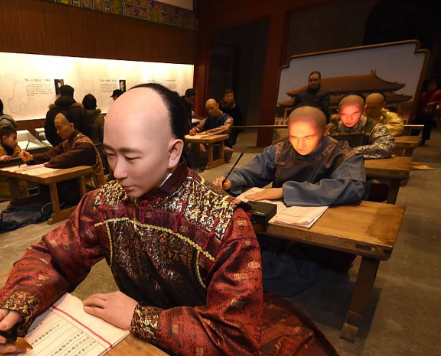

1905年9月2日,清廷颁布诏书,宣布自1906年起废除延续1300余年的科举制度。这一决定不仅标志着中国选官制度的根本性变革,更成为新旧中国交替的分水岭。美国学者罗兹曼在《中国的现代化》中评价其“划时代的重要性甚至超过辛亥革命”,其背后是清王朝在民族危机、制度僵化与近代化浪潮冲击下的必然选择。

一、民族危机下的生存焦虑:科举制与国家能力的脱节

鸦片战争后,中国被迫卷入近代国际体系,但科举制培养的人才已无法应对列强挑战。传统科举以八股文为核心,考试内容局限于儒家经典,而近代战争需要的是掌握军事技术、外交策略与工业知识的复合型人才。例如,甲午战争中北洋水师的全军覆没,暴露出科举制下官员对近代海军建设的无知;八国联军侵华时,清廷竟无通晓国际法的官员处理外交事务。这种“人才断层”直接威胁国家生存,迫使清廷反思科举制的合理性。

与此同时,列强通过不平等条约攫取的特权,进一步压缩了科举制的社会基础。1901年《辛丑条约》签订后,清廷财政濒临崩溃,传统士绅阶层因捐纳制度泛滥而贬值,科举成为寒门子弟晋升的唯一通道。然而,这种“独木桥”式的人才选拔,已无法满足近代国家对技术官僚的需求,反而加剧了社会矛盾。

二、西学东渐的冲击:科举制与近代教育的不可兼容

19世纪中叶以来,西方思想与科技通过传教士、通商口岸与洋务运动大规模传入中国。1862年京师同文馆的设立,标志着近代新式学堂的诞生;1888年清政府增设算学科取士,首次将自然科学纳入科举内容;1898年戊戌变法期间,光绪帝下诏废八股、改试策论,并加设经济特科。这些改革虽因保守势力反对而失败,却揭示了科举制与近代教育的根本冲突:前者以儒家经典为核心,后者以实用学科为导向;前者强调思想统一,后者鼓励创新探索。

地方督抚的实践更推动了这一变革。张之洞在湖北创办自强学堂(武汉大学前身),开设经学、史学、理学、文学四门,教授经世致用之学;袁世凯在直隶建立近代学堂体系,涵盖军事、农业、师范等领域。这些新式学堂培养的人才,如詹天佑、鲁迅等,成为推动中国近代化的骨干力量,而科举制则逐渐沦为阻碍社会进步的“文化枷锁”。

三、统治危机的加剧:科举制与清廷权威的双重削弱

科举制的存废,本质是清廷维护统治合法性的手段。然而,19世纪末以来,科举制反而成为动摇清廷权威的隐患。戊戌变法期间,康有为等维新派以科举改革为突破口,试图建立君主立宪制;1900年义和团运动中,传统士绅阶层对“灭洋”口号的支持,暴露了科举制下知识分子的保守性;1904年日俄战争后,立宪思潮席卷全国,清廷为挽救统治,不得不于1905年派载泽等五大臣出洋考察宪政,而废除科举制成为立宪改革的重要配套措施。

经济层面,科举制与近代工业的矛盾日益尖锐。传统士绅阶层鄙视工商业,认为“奇技淫巧”有损儒家伦理,而近代企业需要的是懂技术、会管理的专业人才。例如,张謇在创办大生纱厂时,因缺乏专业会计而陷入困境,最终不得不聘请外国技师。这种“人才错配”严重阻碍了中国工业化进程,迫使清廷通过废除科举制,引导社会资源向近代经济领域流动。

四、废除科举的连锁反应:近代中国转型的阵痛与机遇

1905年科举制的废除,引发了深刻的社会变革。积极方面,新式学堂数量激增,1905年全国仅有学堂8277所,学生25万人;至1909年已增至52348所,学生156万人。留学生群体迅速扩大,1904年留日学生仅1300人,1906年激增至12000人。这些新式人才成为辛亥革命、新文化运动与五四运动的主力军,推动了中国政治、文化与社会的近代化转型。

消极方面,传统士绅阶层失去晋升通道,部分人转向地方武装或反对势力,加剧了清末动荡。例如,1906年江西萍乡、浏阳、醴陵地区爆发会党起义,领导者多为落第士子;1911年武昌起义中,新军中的知识分子官兵成为核心力量。此外,官员选拔制度出现空缺,捐官现象泛滥,清末买官者多达数十万人,导致行政效率低下与腐败横行。