中国古代分封制度以周代为典型,构建了以天子为核心、诸侯为支柱、卿大夫为纽带、士为基层的等级体系。这一制度不仅通过血缘与功勋维系政治稳定,更以礼制为框架,将权力分配、土地控制与身份象征深度绑定,形成“家国同构”的治理模式。其核心逻辑与历史演变,可从以下维度展开分析。

一、周代分封制的等级架构:金字塔式权力分配

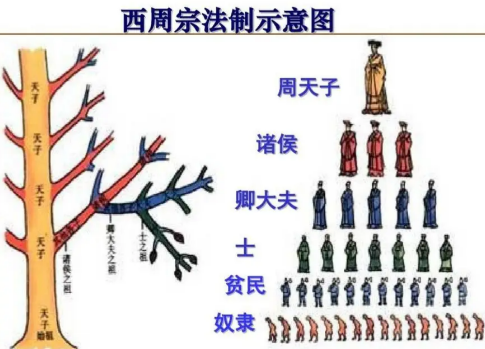

周代分封制以“天子—诸侯—卿大夫—士”四级结构为核心,形成层级分明的统治网络。

天子:作为“天下共主”,周王直接掌控王畿千里之地,通过册命仪式授予诸侯土地与人民。其权力象征包括“九鼎八簋”的礼器、天子专用的“八佾之舞”,以及“巡狩”“朝觐”等制度化统治手段。

诸侯:分公、侯、伯、子、男五等爵位,封地规模与义务各异。如《礼记·王制》载:“公侯田方百里,伯七十里,子男五十里。”诸侯需向天子纳贡、提供军事支持,并定期朝觐述职。典型案例包括鲁国(侯爵,周公旦封地)、齐国(侯爵,姜子牙封地)、宋国(公爵,商纣王兄微子启封地)。

卿大夫:诸侯国内部分封的贵族阶层,通常由诸侯的宗室或重臣担任。他们管理卿大夫采邑,掌握地方行政、军事与经济权力,形成“国中之国”。例如,晋国六卿(韩、赵、魏、范、中行、智氏)长期把持朝政,最终导致三家分晋。

士:最低级贵族,多为卿大夫的家臣或武士,承担具体行政、军事或文化职能。他们通过“学在官府”接受教育,成为基层治理的骨干力量。

二、礼制:等级划分的制度化保障

周代通过严密的礼制体系,将等级差异转化为可操作的规范,涵盖服饰、车马、住宅、祭祀等生活领域。

礼器规格:天子用“九鼎八簋”,诸侯“七鼎六簋”,卿大夫“五鼎四簋”,士“三鼎二簋”。鼎的数量直接对应身份等级,僭越者将被视为“礼崩乐坏”的叛乱行为。

车马制度:天子车驾“六马六銮”,诸侯“四马四銮”,卿大夫“四马三銮”,士“二马二銮”。车旗颜色、华盖大小亦有严格规定,如《周礼》载:“天子之旌旗画日月,诸侯画龙,卿大夫画虎豹。”

住宅规模:天子宫室“方九里”,诸侯“方七里”,卿大夫“方五里”,士“方三里”。住宅高度、门廊装饰同样受限制,如《礼记》规定:“天子之堂高九尺,诸侯七尺,大夫五尺,士三尺。”

祭祀权限:天子祭天地,诸侯祭社稷,卿大夫祭五祀(门、户、井、灶、中霤),士仅能祭祀祖先。这种分工强化了“天命所归”的政治合法性,同时限制了地方贵族的权力扩张。

三、分封制的动态调整:权力博弈与制度衰变

分封制并非僵化体系,其等级划分随历史进程不断调整,既反映中央与地方的权力博弈,也预示制度本身的内在矛盾。

爵位升降机制:周王室通过封赏或削爵动态平衡诸侯势力。例如,秦国因护送周平王东迁有功,从子爵晋升为伯爵,再经春秋争霸跻身侯爵序列;楚国初封子爵,后因开发江汉有功,周昭王欲升其为伯爵未果,最终僭越称王。

血缘稀释与功勋崛起:西周初期,分封以姬姓宗室为主(如鲁、晋、卫),占封国总数的70%以上。但随着时间推移,异姓功臣(如齐、燕)与先代贵族后裔(如宋、杞)的地位上升,血缘纽带逐渐弱化。至春秋战国,卿大夫阶层通过兼并土地与人口,成为实际统治者,如鲁国“三桓”(季孙氏、叔孙氏、孟孙氏)控制鲁政,形成“陪臣执国命”的局面。

礼崩乐坏与制度瓦解:春秋中期,诸侯国频繁僭越礼制,如楚武王称王、郑庄公“射王中肩”、晋文公召周天子赴践土之盟。至战国时期,五等爵制彻底崩溃,各国纷纷自封为王,郡县制取代分封制成为主流。这一转变的根本原因在于,铁犁牛耕的普及使井田制崩溃,中央集权成为更高效的统治模式。

四、分封制的历史遗产:从“家国同构”到现代治理

分封制虽已消亡,但其核心逻辑——通过等级划分实现权力分配与身份认同——深刻影响了后世政治文化。

宗法制延续:嫡长子继承制成为儒家“孝道”的理论基础,并延续至清代宗室制度。例如,清代“八旗制度”仍以血缘为核心划分等级,旗主对旗下人口拥有司法、行政与经济特权。

士族门阀与科举制:汉代察举制、魏晋九品中正制、隋唐科举制构成人才选拔体系,但士族门阀长期垄断高位,形成“上品无寒门,下品无势族”的等级固化。直至宋代,科举制彻底打破门第限制,实现“朝为田舍郎,暮登天子堂”的阶层流动。

现代治理启示:分封制的衰落揭示了“血缘政治”向“地缘政治”转型的必然性。当代国家治理强调中央集权与地方分权的平衡,通过法律而非礼制规范权力边界,这恰是对分封制历史教训的回应。