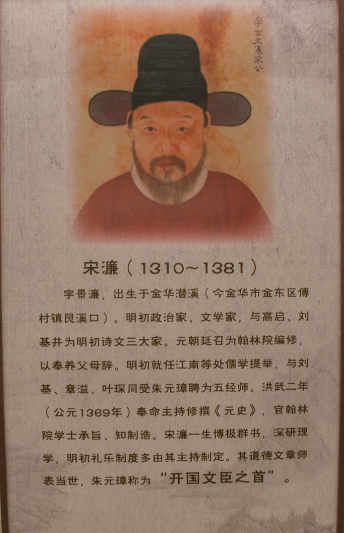

在中国历史上,元末明初的动荡岁月中,一位出身寒门的学者以卓越的学识与高尚的品格,成为明朝文化建设的核心人物。他便是宋濂(1310年11月4日—1381年6月12日),字景濂,号潜溪,浙江浦江人,被明太祖朱元璋誉为“开国文臣之首”,与刘基、高启并称“明初诗文三大家”。其一生跨越元明两代,既是学术巨擘,也是政治清流的象征。

一、寒门神童:逆境中淬炼的学术根基

宋濂生于元武宗至大三年,因早产体弱,幼年常因病昏迷,却在祖母与母亲的悉心照料下顽强成长。家境贫寒的他,凭借“神童”之名崭露头角:六岁入小学,一日读完《蒙求》;九岁能作诗;十五岁随名师张继之求学时,能一周背诵五百言杂书,令对方惊叹“此子天分非凡”。为求知识,他曾在寒冬徒步百里拜访名师,手抄典籍至手指冻僵,这种“负箧曳屣,行深山巨谷”的求学精神,成为后世《送东阳马生序》中激励学子的经典写照。

宋濂的学术成就源于元末大师的悉心栽培。他先后师从闻人梦吉、吴莱、柳贯、黄溍等人,精通《五经》与史学,尤其擅长人物传记创作。青年时期,他隐居青萝山,藏书万卷,潜心著述,为日后主持《元史》编修奠定了深厚基础。

二、帝王师与史家:明初文化重建的支柱

1368年明朝建立后,宋濂的人生迎来转折。朱元璋慕其才名,礼聘他为“五经”师,为太子朱标讲授经史。他以《春秋》为教材,强调“褒善贬恶”的治国理念,并建议朱元璋研读《尚书》以明帝王大法。其政治智慧深得朱元璋信赖,朝廷礼仪、典章制度多由他主持制定。

洪武二年(1369年),宋濂奉命主持《元史》编修。面对元朝史料散佚的困境,他统筹130余位学者,仅用331天完成初稿,后又增补元统后事迹,终成210卷巨著。尽管因编纂仓促存在史实疏漏,但《元史》仍保存了大量原始资料,成为研究元代历史的重要依据。王祎曾评价:“自司马迁后,惟宋景濂得史迁之笔。”

三、文道合一:台阁体的文学范式

宋濂的文学思想以“文道合一”为核心,主张文章应“明道致用,宗经师古”。他推崇台阁文学,认为文风当“淳厚飘逸”,这一理念深刻影响了明初“台阁体”作家的创作。其散文代表作《送东阳马生序》以自身求学经历勉励后学,语言质朴而情感真挚;《王冕传》则通过元末画家王冕的隐逸人生,展现知识分子在乱世中的精神坚守。

在创作实践中,宋濂兼顾纪实与艺术。他为《元史》撰写的《释老传》,开创宗教列传体例;其传记作品如《秦士录》《李疑传》,以细节刻画人物性格,被誉为“一代之宗”。明初文坛,他与刘基并称“文宗”,其作品被合刻为《宋学士全集》,流传海外,日本使臣曾以百两黄金求其文章。

四、清廉慎密:政治漩涡中的道德坚守

宋濂的仕途并非一帆风顺。洪武十年(1377年),他以年老辞官归乡,却因长孙宋慎牵连“胡惟庸案”被捕。朱元璋原欲处死,幸得马皇后与太子朱标力保,才免死流放茂州。途中,七十二岁的宋濂病逝于夔州,明武宗时追谥“文宪”。

这一悲剧折射出明初政治的严酷,却也凸显宋濂的品格光辉。他性格慎密,宫中对话绝不外泄,居室墙壁题“温树”二字以明志;面对朱元璋的试探,他始终以诚相待,直言“惟举贤臣”。其清廉更令人敬佩:门上题字“宁忍饥而死,不苟利而生”,拒收日本使臣百两黄金,称“天朝侍臣受蛮夷金,非国体所宜”。