作为南宋词坛的重要人物,史达祖以独特的艺术风格在婉约词派中占据一席之地。其词作融合工巧绮丽的语言、细腻婉转的情感与家国身世的双重寄托,成为南宋词风雅化进程中的关键人物。

一、词派归属:婉约正宗的继承者

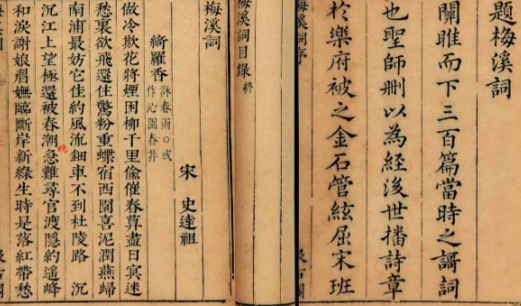

史达祖被后世明确划入婉约词派核心阵营。清代词论家戈载在《七家词选》中将其列为“周邦彦附庸”,认为其笔意与清真词一脉相承;刘毓盘《词史》更将其纳入宋词七大家之列,与周邦彦、姜夔等宗师并列。这种定位源于其词作对婉约传统的深度继承:无论是《双双燕·咏燕》中“差池欲住,试入旧巢相并”的燕子情态捕捉,还是《绮罗香·咏春雨》“做冷欺花,将烟困柳”的春色拟人化描写,均体现出对物象的精微刻画与情感的内敛表达,完美契合婉约词“言有尽而意无穷”的美学追求。

二、艺术特质:工巧绮丽与清逸俊秀的融合

史达祖的词风呈现出“工而入逸,婉而多风”的独特面貌。其咏物词堪称南宋巅峰之作,《双双燕》以燕子归巢暗喻游子思归,通过“柳昏花暝”“红楼归晚”等意象群构建出朦胧深远的意境;《齐天乐·中秋夜怀梅溪》则借“露侵宿酒,疏帘淡月”的秋夜图景,将身世飘零之感融入清冷月色。这种“体物偏工,不留滞于物”的创作理念,使其咏物词既具工笔画的细腻,又含水墨画的空灵。

在语言锤炼上,史达祖展现出惊人的创造力。其独创的动词运用如《南歌子·采绿》中“奖”“催”“张”三字连用,将春雨催生万物的动态过程具象化;《八归·秋江带雨》“相思无雁足”则化用苏武鸿雁传书典故,以“无”字反衬相思之苦。这种“奇秀清逸”的语言风格,使张炎在《词源》中盛赞其“辞情俱到,妥帖轻圆”。

三、情感维度:家国情怀与个人愁绪的交织

史达祖的词作突破传统婉约词的闺阁题材局限,将个人命运与时代动荡紧密结合。其北行使金期间创作的《满江红·九月二十一日出京怀古》,通过“汉家威仪”与“胡儿弓马”的对比,抒发对故国的深切思念;晚年遭贬后所作《玉蝴蝶·晚雨未摧宫树》,以“故园归计”与“天涯羁旅”的矛盾,展现政治失意者的精神困境。这种将身世之感打并入艳情的创作手法,使婉约词获得了更深厚的历史纵深感。

特别值得注意的是,史达祖词中常流露出对底层民众的关怀。《满江红·书怀》中“三径就荒秋自好,一钱不值贫相逼”的自嘲,暗含对南宋社会贫富分化的批判;《夜合花·柳锁莺魂》“长安远,年去年来”的慨叹,则折射出战乱年代知识分子的普遍焦虑。这种人文关怀,使其词作超越了单纯的艺术审美,成为观察南宋社会的重要窗口。

四、历史地位:词体雅化的关键推手

在南宋词风雅化进程中,史达祖扮演着承前启后的角色。其词作既继承周邦彦的“沉郁顿挫”,又吸收姜夔的“清空骚雅”,更开创了咏物词的新范式。清代浙西词派领袖朱彝尊在《词综》中将其与姜夔并称“姜史”,认为其“祖清真而能化”,这种评价揭示了史达祖在词史上的过渡性地位——他既是北宋婉约传统的终结者,又是南宋雅词运动的开启者。

从更广阔的文学史视角看,史达祖的词作预示着宋词向元曲的转变趋势。其《贺新郎·六月十五日夜西湖月下》中“爱酒能诗之社,尘世必无知者”的散文化表达,以及《八归·秋江带雨》“故园归计,天涯羁旅”的时空交错结构,都展现出对传统词体的突破。这种创新精神,使其成为连接宋词与元曲的重要桥梁。

史达祖以其工巧绮丽的词风、深沉厚重的情感表达与开拓创新的艺术精神,在南宋词坛树立起一座难以逾越的丰碑。其词作不仅是婉约词派的巅峰之作,更是中国古典文学中“以艳词写家国”的典范。当我们今天重读《梅溪词》,依然能感受到那个风雨飘摇的时代里,一位词人用文字构筑的精神家园。