周亮工(1612-1672),这位经历明清易代的文人官员,在政治风波中几度沉浮,却在书法领域开辟出独特天地。其艺术实践与理论建构,不仅折射出明末清初书法变革的浪潮,更预示了清代碑学运动的兴起。本文基于《周亮工全集》《印人传》等史料,结合现存真迹,解析其书法艺术的本质特征与历史价值。

一、生平与艺术积淀:从仕途到书艺的转型

1. 政治生涯的跌宕

周亮工官至福建布政使、户部右侍郎,却因清初政局动荡屡遭弹劾。这种"进退维谷"的处境,使其将更多精力投入艺术收藏与创作。故宫博物院藏《行书七律诗轴》创作于其被劾罢官的康熙二年(1663年),笔墨间透露出超脱政治纷争的洒脱。

2. 艺术交游与鉴藏

周亮工与孙承泽、程邃等书画家交往密切,其"赖古堂"藏有大量金石碑帖。这种环境催生出独特的审美视角——在《书顾云美印章前》中,他盛赞顾苓"行楷仿赵吴兴,最留心汉隶",这种跨书体的融合实践,直接影响其个人书风形成。

二、书法风格解析:篆隶基因与碑行体创立

1. 技法核心:篆隶笔法的植入

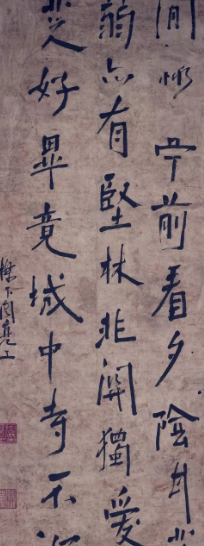

周亮工强调"书法先通篆籀",其行书结体直接取法汉隶。如《赠惟翁》扇面(图1),用笔短促稳健,将行楷流转的折笔掺以篆隶古拙的方折,点画重按处多锋棱,形成"锲刻味"的金石质感。这种技法在《七言诗扇面》中更为明显,结体宽博方正,彻底打破晚明帖学的圆转流美。

2. 风格特征:古雅奇崛的审美追求

其代表作《行书自作诗》轴(故宫藏)展现出三大特征:

章法:纵202.8厘米、横50.6厘米的宏大尺幅中,字与字欹侧率性,却暗合传统章法,形成"大乱大治"的视觉张力。

用笔:侧锋取势,笔势如刀刻,与同时期傅山相比更显恣肆,但整体结构仍保留汉隶的平衡感。

意境:通过异体字(如《诸上座帖卷》的屋漏痕笔意)营造古拙氛围,实现"技进乎道"的艺术升华。

3. 理论支撑:印学观对书法的渗透

《印人传》中"以秦汉为归"的宗旨直接映射书法创作。周亮工批判梁千秋"仅守何氏法",主张在古法基础上"运己意"。这种理念在其《书许有介自用印章后》中得到实践:许友晚年"镕汇诸家,一以己意行之",正是周亮工推崇的创作路径。

三、代表作品与真迹考述

1. 故宫博物院藏《行书七律诗轴》

此作作于罢官后的康熙二年,内容为赠耿介(号逸庵)的诗作。专家鉴定指出,其"结字大小错落、欹侧率性中暗合传统章法",既保留汉隶的平正方直,又融入行草的流动感,堪称"碑行体"典范。

2. 诸城市博物馆藏《中堂》作品

绢本行草,钤"千峰万壑山堂"等印,纵200厘米、横50厘米的幅式中,通过浓淡干湿的墨色变化,展现其驾驭大尺幅作品的能力。这种"以分为楷"的创作模式,与王铎"以楷写篆"形成呼应,共同构建了明末清初字体杂糅的实践体系。

3. 私家收藏与散佚作品

《黄河舟中作》等作品虽真迹难觅,但通过《印人传》记载可知,其临习《曹全碑》达到"章法形式规模《曹全》"的境界。这种对汉碑的精准把握,使其行书在生涩古拙中不失法度。

四、历史地位与影响:碑学运动的先驱者

1. 理论层面的开拓

周亮工首次将印学"以秦汉为归"的理念引入书法,其《书黄济叔印谱前》中"非以秦汉为金科玉律"的辩证观,为后世碑帖融合提供理论支点。这种思想在《清代扬州八怪艺术国际研讨会》中被重点讨论,认为其直接启发了郑簠、金农等人的实践。

2. 实践层面的示范

其"碑行体"风格被包世臣《国朝书品》列为"能品下",与王澍、刘墉并称,显示清代书坛对其的认可。更深远的影响在于,他通过与程邃等人的交游,推动了"以篆隶笔法入行草"的风气,这种风气到乾隆年间演变为"扬州八怪"的尚奇书风。

3. 当代研究的价值

故宫2025年新入藏的《行书七律诗轴》说明,周亮工作品仍具学术研究价值。其将金石气与书卷气融合的能力,为理解明末清初书法转型提供了实物佐证。