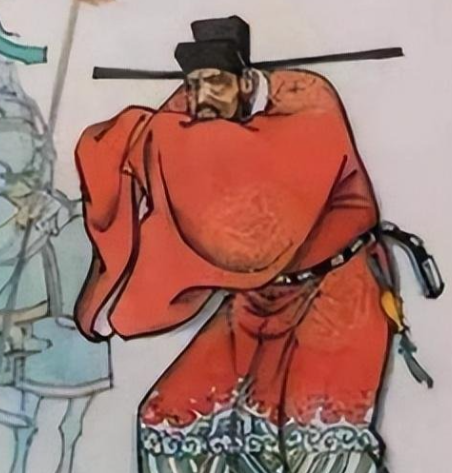

张邦昌(1081年—1127年),字子能,永静军东光县(今河北省东光县)人,北宋末年宰相,主和派代表人物。他的一生,在北宋末年的政治漩涡与金国铁蹄的践踏下,充满了无奈、挣扎与悲剧色彩。

一、仕途起步:进士出身,官运亨通

张邦昌出身进士,凭借自身的学识与才能,在北宋官场中逐步攀升。他曾任大司成,却因训导失职,被贬提举崇福宫,后又知光州(今河南潢州)和汝州(今河南汝州)。在宋徽宗时期,他历任礼部侍郎、尚书右丞、尚书左丞、中书侍郎等重要职务,展现出卓越的行政能力与政治智慧。宋钦宗即位后,他更是官至少宰、太宰兼门下侍郎,成为朝廷中举足轻重的人物。

二、主和立场:力主议和,身陷争议

张邦昌是北宋末年主和派的代表人物。在金兵围困汴京的危急时刻,他力主对金投降,成为“求和”态度最坚决的大臣之一。他甚至被宋钦宗任命为河北路割地使,随康王赵构前往金营为人质,试图通过割地赔款的方式换取和平。然而,这一立场在当时主战派占据上风的朝廷中,无疑引发了巨大的争议与反对。秦桧等大臣曾极力反对张邦昌,认为他“专事燕游,不务规谏,附会权幸之臣,共为蠹国之政”,若付以土地、使主人民,必将引发四方英豪的共同讨伐。

三、傀儡皇帝:金人强立,短暂“僭位”

靖康二年(1127年),金兵攻陷汴京,北宋灭亡。为继续控制北宋旧地,金军决定成立一个以张邦昌为“皇帝”的傀儡政权——“大楚”国。在金人的高压与威逼下,张邦昌虽坚决拒绝,但最终仍被强立为帝,建国号曰“大楚”。然而,他深知自己只是金人卵翼下的儿皇帝,内心羞愧不已。在“僭位”期间,他行事极为小心谨慎,历朝历代的皇帝都是“南面而坐”,他则“东面拱立”;皇帝多自称“朕”,他接见百官时则自称“予”,且不准百官称他为“陛下”,只许称他为“相公”;皇帝遇事下发“诏书”,他的手诏则名“手书”。他试图通过这些方式,来表明自己并非真正的皇帝,只是金人的傀儡。

四、还政赵构:顺应时势,难逃厄运

金军北撤后,张邦昌深知自己的境遇,立即请元祐皇后垂帘听政,并派人奉迎康王赵构即位。他前后“僭位”仅三十三日,便将皇位还给了赵氏。这一举动在一定程度上赢得了赵构的谅解与宽容。南宋建立后,他被任命为太保、奉国军节度使、封同安郡王。然而,他的这一行为并未能完全消除主战派对他的敌意与仇恨。宰相李纲极论其罪,认为他虽因金人的胁迫而权宜登位,但身为社稷大臣,在民族面临生死存亡之际,贪生怕死、屈膝求和,目之为“社稷之贼”,诚不为过。

五、悲剧结局:赐死潭州,遗臭万年

尽管张邦昌在还政赵构后,试图通过一系列举动来挽回自己的声誉与地位,但最终仍难逃厄运。后因其僭位时与华国靖恭夫人发生暧昧关系,并有“语斥乘舆”之事,而被赐死潭州(治今湖南长沙)。他登上潭州城内天宁寺的平楚楼,仰天长叹数声后自缢而亡,时年四十六岁。他的死,不仅是他个人的悲剧,也是北宋末年政治腐败、民族危机深重的缩影。

张邦昌的一生,充满了无奈与挣扎。他虽因金人的胁迫而权宜登位,但身为社稷大臣,在民族面临生死存亡之际,未能坚守气节、挺身而出,而是选择了屈膝求和、贪生怕死。他的行为,虽在一定程度上出于无奈与自保,但终究难以逃脱历史的审判与唾弃。他的故事,警示着后人:在民族大义面前,任何个人的利益与安危都应置于次要地位;唯有坚守气节、挺身而出,方能赢得历史的尊重与铭记。