在《水浒传》的江湖谱系中,孙新以"小尉迟"的绰号位列地煞星第一百位。这个看似简单的称号,实则蕴含着复杂的文化密码与历史传承,既是对其武勇特质的精准定位,也是对唐代名将尉迟恭精神血脉的当代续写。

一、尉迟恭形象的历史投影

尉迟恭作为唐初名将,其勇武形象在民间文化中具有标杆意义。《旧唐书》记载其"勇冠三军,所向皆捷",更以"单鞭夺槊"的典故成为武勇象征。在宋元话本系统中,尉迟恭的战神形象已深入人心:元代杂剧《尉迟恭三夺槊》中,其"黑脸钢鞭"的造型成为武将标配,这种文化记忆为孙新绰号的生成提供了原型基础。

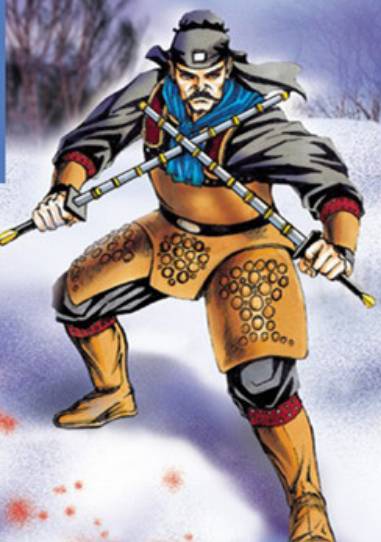

孙新与尉迟恭的对应关系体现在三个维度:其一,兵器谱系的重合——尉迟恭善使钢鞭,孙新则以"太岁钢鞭"为标志性武器;其二,战斗风格的相似——尉迟恭以勇猛著称,孙新在劫牢救解珍兄弟时展现的"勇猛争先"特质与之呼应;其三,家族传承的隐喻——孙新之兄孙立因面带病容被称为"病尉迟",形成兄弟二人的武将谱系。

二、体魄与技艺的具象化呈现

施耐庵在塑造孙新形象时,刻意强化其武勇特质的外在表现。书中形容其"身长力壮",与尉迟恭"八尺以上身材"的记载形成互文。更关键的是技艺传承:孙新"全学得他哥哥的本事,使得几路好鞭枪",这种师承关系既符合宋代军旅武术代际传递的史实,又暗合尉迟恭"家传武艺"的传说。

在具体战斗场景中,孙新的武勇得到立体呈现。三打祝家庄时,其"烂银花枪"与"太岁钢鞭"的组合技,既延续了尉迟恭"枪鞭并用"的战斗风格,又融入宋代步兵武艺特征。这种传统武艺与实战经验的结合,使其在地煞星中占据特殊地位。

三、绰号生成的文化逻辑

"小尉迟"的称谓并非随意赋予,而是遵循着严格的命名逻辑。在宋代江湖文化中,"小"字辈绰号通常具有双重含义:既表示对历史名人的致敬模仿,又暗含"青出于蓝"的期许。如《水浒传》中"小李广"花荣、"小温侯"吕方等,均遵循此命名范式。

孙新绰号的生成还受到地域文化影响。其祖籍琼州(今海南)在宋代属边陲之地,但军旅传统深厚。孙氏兄弟随兄长孙立调防登州的过程,本质上完成了从边疆武人到中原江湖豪杰的身份转化。这种跨地域的武勇传承,使"小尉迟"的称谓兼具地域特色与文化普适性。

四、绰号背后的社会认知

从传播学视角考察,"小尉迟"绰号具有多重社会功能。在梁山体系内部,该称谓是孙新武勇身份的认证标签,使其在情报系统(经营东山酒店)与战斗序列中均获得认可。在民间叙事层面,这一绰号成为说书人塑造英雄形象的重要符号,通过与尉迟恭的关联,迅速激活听众的历史记忆。

更值得关注的是绰号的隐喻意义。尉迟恭作为唐代门神,其形象承载着镇邪护法的文化功能。孙新获得"小尉迟"称号,暗示其在梁山承担着维护组织安全、震慑外敌的隐性职责。这种文化符号的移植,使个体绰号获得超越文本的象征价值。

孙新"小尉迟"的绰号,本质是历史记忆与文学想象的复合体。它既是对唐代武勇传统的致敬,也是宋代江湖文化的产物,更暗含着作者对武德传承的深层思考。在梁山108将的星宿体系中,这个看似普通的绰号,实则成为连接历史与现实、个人与集体的文化纽带,其生成逻辑与传播过程,折射出中国传统社会对武勇精神的永恒推崇。