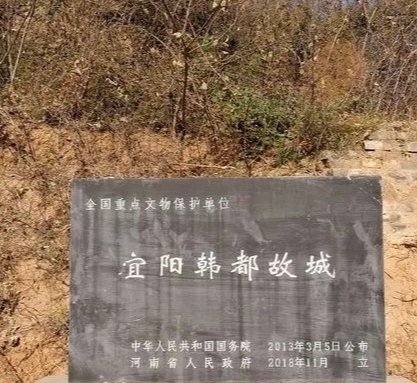

在战国七雄的角力中,宜阳作为韩国西疆的军事重镇,其归属与命运始终与中原格局的演变紧密相连。这座今河南省宜阳县西的古城,不仅是韩国早期都城,更是秦国东进中原的必争之地,其历史轨迹深刻折射出战国时代的军事博弈与地缘政治。

一、韩都宜阳:从封地到战略支点的崛起

公元前424年,韩武子自封地韩原(今山西河津)东迁至宜阳,开启了韩国历史的新篇章。这座选址于秦岭余脉与伊洛平原交界处的城池,北依秦岭天险,南控熊耳要道,西望崤山诸关,东临周王畿地,堪称“四塞之地”。韩武子在此筑城建都,绝非偶然:向西可抵御秦国扩张,向东可窥视周室王权,若经营得当,甚至能效仿“挟天子以令诸侯”的霸术。

宜阳的崛起更得益于其经济与军事潜力。《战国策》载其“城方八里,材士十万,粟支数年”,城内常驻十万精锐,粮草储备足以支撑数年战争。韩国将上党、南阳的物资集中于此,使宜阳成为连接山西高原与中原腹地的物资集散地。考古发现的战国空首布钱币与冶铁遗址,印证了其作为“天下之市”的商业繁荣。

二、秦韩拉锯:三百年攻防战的历史缩影

自公元前391年秦国首次伐韩宜阳开始,这座城池便成为秦韩战争的焦点。秦惠公时代,秦军首次大规模进攻却无功而返;秦惠文王时期,商鞅变法后的秦军虽攻占宜阳,但很快被韩军夺回;直至秦武王三年(前308年),甘茂率五万秦军卷土重来,这场持续五个月的攻防战达到白热化。

秦军最终以“斩首六万”的代价攻陷宜阳,这一战果的残酷性在《史记·韩世家》中仅有“秦拔我宜阳”的简略记载,却足以揭示战争的惨烈。宜阳的陷落不仅使韩国失去西疆屏障,更标志着秦国彻底打通崤函通道,为其后续“宜阳-洛阳-成皋”战略轴线的形成奠定基础。

三、地缘枢纽:宜阳的战略价值再审视

宜阳的战略地位源于其独特的地理位置。作为崤函通道东端的门户,控制宜阳即可封锁秦国东出之路,同时成为韩国联结上党、南阳、新郑三地的枢纽。苏秦曾言:“韩绝则效宜阳,宜阳效则上郡绝”,精准概括了宜阳在韩国防御体系中的支点作用。

对秦国而言,攻取宜阳是实现“通三川、窥周室”战略的关键。秦武王派甘茂攻韩,表面为夺取城池,实则旨在打破韩国对崤函通道的封锁,为后续问鼎中原铺平道路。宜阳之战后,秦军得以沿黄河东进,夺取武遂(今山西垣曲),将战略前沿推进至韩魏交界地带。

四、历史余响:从军事重镇到文化符号的嬗变

宜阳的争夺贯穿战国中后期,其命运与韩国兴衰紧密相连。自韩武子建都至公元前307年陷落,韩国统治宜阳达146年,这座城池见证了韩国从崛起至衰落的全过程。秦统一后,宜阳作为郡县继续存在,但其军事价值逐渐让位于政治统治功能。

在文化层面,宜阳之战衍生出“息壤之盟”的典故。甘茂攻城受阻时,以与秦武王在息壤(今陕西泾阳)的盟誓激励将士,最终扭转战局。这一典故被后世引申为“坚守承诺”的象征,在《淮南子》《说苑》等典籍中反复出现,赋予宜阳之战超越军事层面的文化内涵。