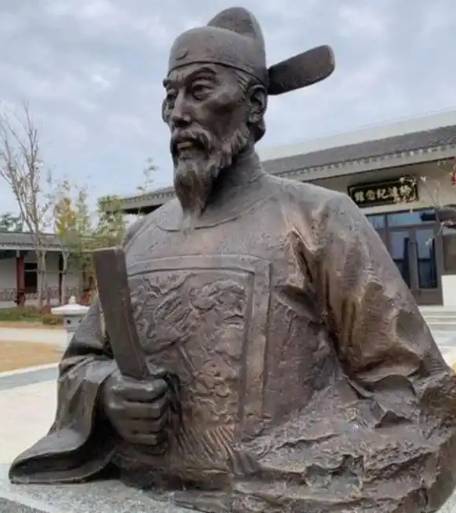

明崇祯十一年(1638年)冬,清军分两路大举南侵,皇太极亲率大军直逼保定高阳。这座河北小城,因一位七十六岁老人的存在,成为明清战争史上最悲壮的注脚——明末名臣孙承宗,在此以全家百余口性命,谱写了一曲气贯长虹的殉国悲歌。

一、高阳孤城:最后的抗争

当清军铁骑踏破高阳城垣时,孙承宗本可如亲友劝诫般西迁保定避难。但这位历经天启、崇祯两朝的老臣,以“非君命而守,与非君命而逃奚择乎”的决绝,选择与城共存亡。他组织家人及城中百姓主动出击,在巷战中与清军展开惨烈搏杀。据《明史》记载,孙承宗五个儿子、六个孙子、两个侄子、八个侄孙全部战死,家族百余人或死于刀兵,或遭屠戮,堪称明代最惨烈的忠烈殉国事件。

城破之际,孙承宗被俘后拒不跪拜,以簪刺喉未遂,面对清军劝降时厉声斥责:“我天朝大臣,城亡与亡,死耳!”清将敬其气节,欲以厚礼相待,却被他掀翻酒食。当清军挟持其孙逼降时,孩童宁死不屈的呐喊,最终让这位铁骨铮铮的老臣,在清兵勒颈时仍面不改色,从容就义。

二、两度督师:功业与遗憾交织的军事生涯

孙承宗的结局,需置于其跌宕起伏的仕途轨迹中审视。天启二年(1622年),这位明熹宗的老师以兵部尚书兼东阁大学士身份督师辽东,在关外四年间,他重构军事防御体系:收复大城九座、堡垒四十五处,练兵十一万,拓地四百里,开屯田五千顷,岁入十五万两白银。其主持修建的宁锦防线,以“堡垒推进”战术成功遏制后金攻势,使山海关保持二十年宁静,被《明史》誉为“关门息警,中朝宴然”。

然而,这位军事改革者的命运始终与党争纠缠。天启五年(1625年),因柳河之役失利遭魏忠贤党羽弹劾罢官;崇祯四年(1631年),大凌河城修筑计划因兵部朝令夕改导致失败,再次被廷臣参劾去职。两次督师,两次因朝堂倾轧中断战略布局,最终使辽东防务毁于一旦。正如其在《高阳集》中所叹:“功听人分,罪听人卸”,道尽了明代官场对忠臣的残酷消耗。

三、历史回响:忠烈精神的千年传承

孙承宗的殉国,在明清两代引发强烈震动。崇祯帝闻讯追复其官职并予以祭葬,南明弘光政权追赠太师、谥“文忠”;清廷虽灭明,仍因其忠烈赐谥“忠定”。这种超越敌我的历史评价,印证了顾炎武所言:“天下兴亡,匹夫有责”的精神共鸣。

更耐人寻味的是民间传说。清乾隆年间,高阳孙氏后裔中有人参与白莲教起义,民间遂衍生出“孙家后人终灭清”的谶语。这种附会的传奇,恰恰反映出百姓对忠烈精神的永恒追慕——正如孙承宗临终前“孙氏有一人必要灭清”的誓言,虽无史实依据,却成为民族气节的象征符号。

四、悲剧根源:制度溃败下的必然结局

孙承宗的悲剧,本质是明代官僚体系溃败的缩影。他总结辽东战局屡败根源时指出:“初怕而开铁失,退而守辽阳,再怕而辽阳失,退而守广宁;三怕而广宁失,退而守山海。”这种“怕”字当头的绥靖政策,实则是明代文官集团懦弱心态的写照。而其两次被罢官的经历,更暴露出专制体制下“功高震主”与“党争倾轧”的致命矛盾——当袁崇焕因反间计被凌迟处死时,当祖大寿因朝廷猜忌两度叛明时,孙承宗的结局早已注定。

这位构建关宁锦防线的战略家,最终未能守住自己的精神防线;这位培养出袁崇焕、满桂等名将的导师,却目睹爱徒死于自己人刀下。他的生命终点,既是个人命运的终点,更是明代文官集团道德溃败的终点。正如《明史》评价:“承宗以文臣用武,功未成而谤先集,惜哉!”