在清朝初年的文坛与朝堂之间,有这样一位人物——他出身显赫却向往平凡,文武兼修却寄情诗词,短暂一生却留下永恒绝响。纳兰性德,这位被王国维誉为“北宋以来,一人而已”的满洲词人,用三十载光阴谱写了一曲关于才华、爱情与宿命的生命悲歌。

一、钟鸣鼎食之家走出的“人间惆怅客”

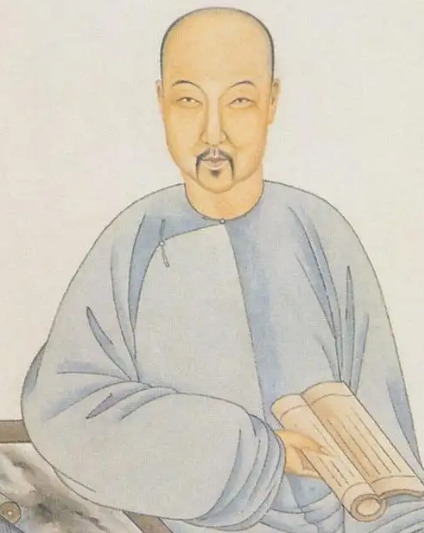

纳兰性德(1655—1685)生于京师,叶赫那拉氏,字容若,号楞伽山人。其父明珠为康熙朝权倾一时的武英殿大学士,母亲是英亲王阿济格第五女,家族与皇室血脉相连。这样的出身本应铺就一条坦荡仕途,但纳兰性德自幼便展现出与家族期待背道而驰的特质:他厌恶权谋争斗,痴迷于诗词书画,十七岁入国子监便以才学惊艳四座,十八岁中举后却因病错过殿试,直到康熙十五年(1676年)补考中进士,被康熙帝钦点为御前三等侍卫。

尽管身居要职,纳兰性德却始终以“异类”自处。他曾在《金缕曲·赠梁汾》中剖白心迹:“德也狂生耳!偶然间、缁尘京国,乌衣门第。”这种对门第的疏离感,源于他对自由与真我的执着追求。他常在渌水亭(今北京宋庆龄故居内)与汉族文人雅集,与顾贞观、朱彝尊等布衣名士把酒言欢,甚至为营救江南才子吴兆骞奔走斡旋。这种超越阶级的真诚交友,在满汉隔阂深重的清代官场堪称异数。

二、爱情与友情:词魂的双生火焰

纳兰性德的词作中,爱情与友情是永恒的主题。康熙十三年(1674年),他与两广总督卢兴祖之女卢氏成婚,这段婚姻仅维系三年便因卢氏难产去世戛然而止,却催生了中国文学史上最动人的悼亡词章。《饮水词》中“赌书消得泼茶香,当时只道是寻常”的追忆,“泪咽却无声,只向从前悔薄情”的忏悔,将丧妻之痛化为血泪凝成的艺术瑰宝。后世学者常将其与苏轼《江城子》并提,认为纳兰的悼亡词“哀感顽艳,字字泣血”。

在友情领域,纳兰性德同样展现出赤子之心。他为顾贞观编纂的《通志堂集》作序,称其“如松之青,如梅之洁”;与曹寅(曹雪芹祖父)同值宫禁时,二人常以诗文互答,纳兰曾作《满江红·为曹子清题其先人所构楝亭》追忆这段情谊。这些交往不仅丰富了他的精神世界,更使其词作突破了贵族圈层的狭隘,呈现出对人性普遍情感的深刻洞察。

三、边塞与江南:词境中的时空折叠

作为康熙帝的贴身侍卫,纳兰性德多次随驾出巡,从白山黑水到江南烟雨,地理空间的转换在他笔下化为独特的审美体验。其边塞词如《蝶恋花·出塞》中“今古河山无定据,画角声中,牧马频来去”的苍凉,既延续了范仲淹“燕然未勒归无计”的悲壮,又融入了纳兰特有的历史虚无感;而《浣溪沙·五月江南麦已稀》里“闲看燕子教雏飞”的闲适,则与姜夔“念桥边红药,年年知为谁生”的凄清形成奇妙共鸣。

这种跨越地域的审美视野,源于纳兰性德对“真”的极致追求。他曾在《渌水亭杂识》中写道:“诗乃模写情景之具,情至景生,脱口而出,便是妙语。”这种创作理念使其词作既无雕琢痕迹,又能在瞬间捕捉永恒。例如《长相思·山一程》中“风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成”的描写,将塞外苦寒与思乡之切熔铸成震撼人心的艺术画面,被后世誉为“千古思乡词之冠”。

四、三十而逝:未完成的生命答卷

康熙二十四年(1685年)暮春,纳兰性德抱病与好友一聚,酒酣之际即兴填词,七日后溘然长逝,年仅三十一岁。他的早逝在清代引发巨大震动,时人恸道:“家家争唱《饮水词》,纳兰心事几人知?”其墓地位于北京海淀上庄村,原占地340亩,历经“文革”破坏后仅存残碑,但词作却穿越时空,在张恨水《春明外史》、梁羽生武侠小说中不断被引用,甚至成为现代人解读清代文化的重要密码。

纳兰性德的一生,是理想与现实激烈碰撞的一生。他渴望“安居渌水亭畔,与挚友填诗作词”,却不得不背负家族使命出入宫廷;他追求“一生一代一双人”的纯粹爱情,却历经丧妻之痛与续弦的无奈;他以“自然之眼观物,自然之舌言情”,却终究难逃时代加诸文人的精神桎梏。这种矛盾与挣扎,使其词作超越了个人情感的范畴,成为整个时代文士悲剧命运的缩影。