吉祥天母(梵文Lak?mī,藏语“班达拉姆”)是藏传佛教中极具威严与象征意义的女性护法神,其形象融合了忿怒与慈悲、毁灭与护佑的双重特质,在藏地信仰中占据核心地位。

一、起源与身份演变:从印度女神到藏地护法

吉祥天母的原型可追溯至古印度神话。据《摩诃婆罗多》记载,她是天神与阿修罗搅动乳海时诞生的“乳海之女”,象征财富与命运。婆罗门教将其奉为毗湿奴的妃子、财神毗沙门之妹,主司命运与财富。

佛教兴起后,吉祥天母被纳入护法体系,成为妙音佛母的化身。藏传佛教中,她以“空行女相护法之首”的身份,与大黑天并列为二十诸天之一。其名称在藏语中称“班达拉姆”,梵语“拉克希米”则成为印度教与佛教共用的尊称。

二、形象特征:忿怒与慈悲的视觉化表达

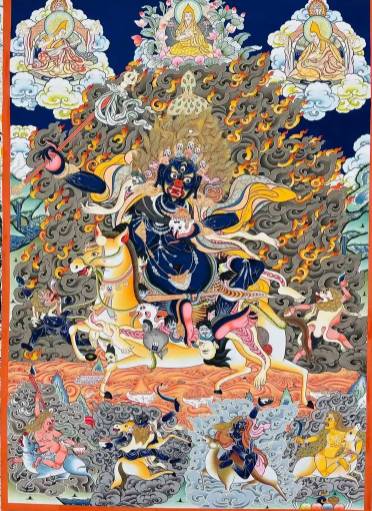

吉祥天母的形象极具视觉冲击力,其忿怒相与寂静相分别对应不同的信仰功能。

忿怒相:

肤色与坐骑:青蓝色身躯,侧身跨骑黄骡(骡子臀部生有第三只眼),驰骋于血海之中。

装饰与法器:头戴五骷髅冠,发间饰孔雀毛与半月,耳畔悬狮子(听经)与毒蛇(嗔怒)。右手持骷髅棒(降魔)、左手托盛血骷髅碗(满愿),腰挂人皮帐簿(记录恶行),足踏虎皮裙。

象征意义:此相主司生死、病瘟、善恶,其愤怒形象震慑邪魔,如唐卡中常绘其以人皮为鞍、以疫毒为荷包,彰显“摧魔者”的威严。

寂静相(白拉姆):

形象特征:皮肤洁白,头戴花冠,三目慈悲,端坐莲花台,手持羽箭与碗。

象征意义:此相代表降伏烦恼与障碍,与忿怒相形成“慈悲与威严”的二元互补。

三、宗教功能:护法、满愿与战神三位一体

吉祥天母在藏传佛教中兼具多重职能:

护法神:守护寺院、信徒与佛法,如大昭寺至今供奉其圣像,拉萨地区每年藏历十月十五日举行“白拉日珠节”以示纪念。

满愿尊:满足信徒的财富、健康、智慧等世俗愿望,被视为“财宝天女”的具象化。

战神属性:传说她曾助松赞干布建立大昭寺,并参与平定吐蕃末代赞普朗达玛灭佛事件,其护法神格与军事职能紧密相连。

四、文化影响:从神话叙事到民间信仰

吉祥天母的文化影响渗透至藏地生活的方方面面:

神话叙事:其传说中“吞日杀夜叉”“剥子皮为鞍”等情节,展现了护法神“以恶制恶”的救世逻辑。

艺术表达:唐卡、雕塑与壁画中,吉祥天母常与狮面空行母、摩竭女神等眷属共现,形成庞大的护法神系。

民间信仰:藏地女子在“白拉姆节”祈愿幸福,信徒通过供奉、转湖(如纳木错湖)等方式寻求庇佑。

结语:超越善恶的信仰符号

吉祥天母的形象看似矛盾——既是忿怒的护法,又是慈悲的满愿尊;既是毁灭的战神,又是创造的乳海之女。这种复杂性恰恰反映了藏传佛教对“护法神”的深层理解:唯有以忿怒之姿震慑邪魔,方能以慈悲之心护佑众生。她的存在,既是信仰的具象化表达,也是藏地文化中“以恶制恶、以暴止暴”精神的隐喻。

从乳海诞生的女神到血海驰骋的护法,吉祥天母的千年传说,既是藏地信仰的密码,也是人类面对未知恐惧时,寻求庇护与力量的永恒注脚。