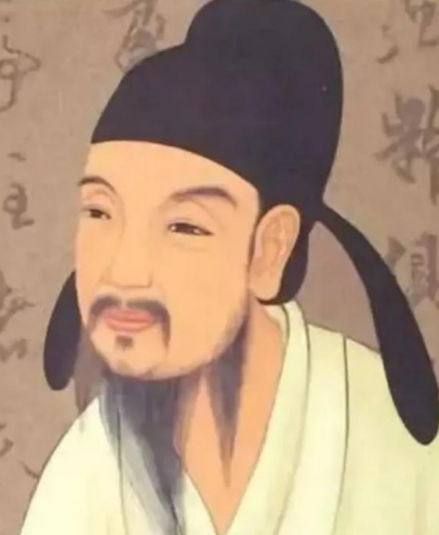

在中国书法史上,欧阳询(557—641)以“欧体”楷书的开创者身份,成为初唐四大书法家之首。然而,这位名垂青史的书法家,却因容貌酷似猿猴,在生前屡遭嘲笑与诋毁,甚至被编造出“白猿后裔”的荒诞身世。但正是这位被史书形容为“貌寝侻”(丑陋)的文人,用一生对书法的执着,将世俗的偏见化作笔下的惊雷,书写了一段从“丑男”到“书圣”的传奇。

一、史书与野史的双重烙印:欧阳询的“猿猴相”

欧阳询的容貌之丑,在正史与野史中均有记载。《新唐书》称其“貌寝侻,敏悟绝人”,《旧唐书》则用“貌甚寝陋”四字定论。唐代文人笔记中,对他的外貌描写更为生动:长孙无忌曾作诗嘲讽:“耸膊成山字,埋肩畏出头。谁言麟阁上,画此一猕猴。”诗中“耸膊”“埋肩”的描述,勾勒出一个缩肩驼背、形如猿猴的形象。而许敬宗在皇后丧礼上因见欧阳询“状貌丑异”而大笑,最终被御史弹劾贬官的典故,更成为后世调侃的谈资。

这种集体嘲讽甚至延伸至欧阳询的身世。唐代传奇小说《补江总白猿传》编造了一个离奇故事:欧阳询之父欧阳纥率军征讨西南时,妻子被白猿掳走,后生下欧阳询。这一情节虽荒诞,却折射出当时社会对欧阳询容貌的极端联想——因貌丑如猴,便被臆想为“人妖杂交”的产物。

二、容貌之困:从嘲笑到诋毁的生存困境

欧阳询的丑陋,不仅成为他人取乐的素材,更成为其仕途的隐形枷锁。他出身南朝陈国名门,父亲欧阳纥曾任广州刺史,但因谋反被诛,全家仅欧阳询幸存,被父亲好友江总收养。这种“叛臣余孽”的身份,叠加其貌不扬的外表,使他在隋唐易代之际的仕途中屡遭排挤。

入唐后,欧阳询虽凭借书法才华官至太子率更令、弘文馆学士,但始终未能进入权力核心。唐太宗李渊曾感叹:“不意询之书名,远播夷狄,彼观其迹,固谓形貌魁梧耶!”这句话暗含两层意味:一是欧阳询的书法名震海外,二是高丽使者若见其本人,定会因容貌与书风的反差而震惊。这种调侃,既是对欧阳询书法成就的认可,也透露出对其外貌的轻视。

三、以笔为剑:欧阳询的逆袭与超越

面对世俗的偏见,欧阳询选择将全部精力倾注于书法。他自幼聪慧,“读书即数行俱下,博览经史”,但真正让他名垂千古的,是对王羲之书法的继承与创新。唐代刘餗《隋唐嘉话》记载:欧阳询曾见索靖所书古碑,“驻马观之,良久而去。数百步复还,下马伫立,疲则布毯坐观,因宿其旁,三日而后去。”这种对书法的痴迷,使他最终创造出“平正中见险绝”的欧体楷书,成为后世科举考试的标准字体。

欧阳询的书法成就,不仅改变了个人命运,更颠覆了“字如其人”的传统认知。他的楷书《九成宫醴泉铭》被后世誉为“唐人楷书第一”,行书《仲尼梦奠帖》则以“清劲绝尘”著称。高丽使者曾专程求取其书法,唐太宗也承认:“询之笔力险绝,为一时之绝。”这些评价,与史书中“貌寝侻”的记载形成鲜明对比,印证了苏轼的论断:“率更貌寒寝,敏悟绝人,今观其书,劲险刻厉,正称其貌耳。”——书法之美,恰是对容貌缺憾的补偿。

四、历史回响:从“丑男”到文化符号的蜕变

欧阳询的丑陋,在后世逐渐被淡化为一种文化符号。宋代以后,文人对其容貌的调侃逐渐减少,转而聚焦于其书法成就。日本《朝日新闻》报头沿用欧阳询笔迹,韩国首尔景福宫的碑刻亦采用欧体,这些文化影响远超其生前遭遇。

更耐人寻味的是,欧阳询的“猿猴相”反而成为其书法风格的隐喻。清人王澍评价欧体:“如深山至人,瘦硬清寒,而神气充腴。”这种“瘦硬清寒”的气质,恰与猿猴的敏捷灵动暗合。欧阳询用一生证明:容貌的缺憾无法定义一个人的价值,真正的才华,终将穿越时空,成为永恒的美学典范。