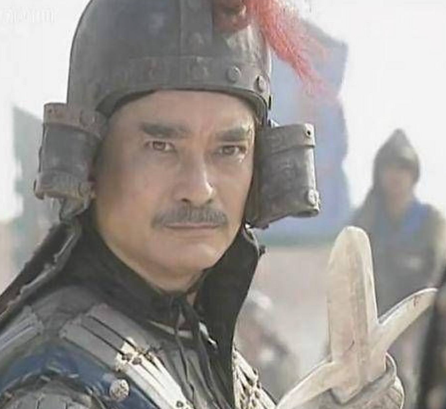

在隋唐演义的文学世界里,罗成是银枪白马、英姿飒爽的少年英雄,其父罗艺则以“北平王”的身份坐镇燕云十六州,成为瓦岗军暗中相助的关键人物。然而,当历史与文学剥离,真实的罗艺究竟是怎样一位人物?这位隋末唐初的割据军阀,其人生轨迹远比演义更复杂,也更充满争议。

一、从边军将领到幽州霸主:乱世中的崛起之路

罗艺(588年—627年),字子延,襄州襄阳人,后寓居京兆云阳(今陕西泾阳)。其父罗荣曾任隋朝左监门将军,掌管宫廷禁卫,家族背景为罗艺的仕途铺就了第一块基石。凭借家族荫庇与个人勇武,罗艺在隋军中迅速升迁,大业年间(605—616)已官至虎贲郎将,驻守涿郡(今河北涿州),成为隋朝东北边疆的重要将领。

隋炀帝三征高句丽期间,罗艺因督军北平郡(今河北迁安)与右武卫大将军李景产生矛盾。他性格桀骜,多次欺辱李景,甚至诬告其谋反,虽未成功,但已显露出其刚愎自用的性格缺陷。隋末天下大乱,涿郡因物产丰饶、兵甲精良成为各方觊觎之地。当留守官员无力抵御农民军时,罗艺独率精锐出战,斩获无数,威望骤升。他趁机囚禁郡丞,收编同僚,开仓赈济百姓,以“劫富济贫”的姿态迅速笼络军心,自称幽州总管,割据幽、营二州(今京津冀北部),成为东北地区最大的割据势力。

二、权力的游戏:在各方势力间的周旋与抉择

罗艺的幽州地处战略要冲,北邻突厥,东接高句丽,南望窦建德、李密等农民军,西依关中李渊。为求自保,他必须在各方势力间寻找平衡。大业十四年(618年),宇文化及弑隋炀帝后,派使者招降罗艺,被罗艺斩杀使者,并为炀帝发丧三日,以示忠君;窦建德、高开道随后亦派使者拉拢,均遭拒绝。罗艺的拒绝并非出于忠义,而是审时度势:宇文化及弑君失道,窦建德虽强但出身农民军,均非长久之计;而李渊已占据关中,势大且具正统性,是更值得投靠的对象。

武德元年(618年)底,李渊建立唐朝后,罗艺果断奉表归降,被赐姓李氏,封燕郡王,改名为李艺。这一决策堪称其人生最成功的“投资”:唐朝急需稳定北方,罗艺的归降不仅带来了幽州精锐,更切断了窦建德与突厥的联系,为唐朝统一战争扫清障碍。此后,罗艺多次率军协助唐朝平定刘黑闼叛乱,与太子李建成结为党羽,成为唐朝在河北地区的重要支柱。

三、性格缺陷与权力欲望:从功臣到叛将的堕落

罗艺的性格缺陷在其仕途后期逐渐暴露。他“刚愎不仁,勇于攻战”,对部下严苛,对同僚傲慢。武德五年(622年),秦王李世民亲信至其军中,罗艺竟无故殴打,引发李渊震怒,虽未深究,但已埋下君臣嫌隙。武德九年(626年)玄武门之变后,李世民登基,罗艺因与李建成关系密切,深感不安。此时,一个关键事件成为其叛乱的导火索。

据《旧唐书》记载,济阴有位李氏女子自称能通鬼道,为罗艺之妻孟氏看相后称:“夫人有贵相,必为天下之母。”孟氏大喜,又让李氏为罗艺看相,李氏言:“燕王贵色将发,必当大位。”这一预言彻底点燃了罗艺的野心。贞观元年(627年)正月,罗艺假称奉密诏勒兵入朝,途中占据豳州(今陕西彬县),试图效仿李建成发动政变。李世民迅速反应,命长孙无忌、尉迟敬德率军讨伐。罗艺兵败后抛妻弃子,率数百骑兵逃奔突厥,至宁州(今甘肃宁县)乌氏驿站时,部下溃散,左右斩其首级献于朝廷。

四、历史评价:枭雄的双重面孔

罗艺的结局,是性格与时代共同作用的结果。从军事才能看,他善射能战,割据幽州时“威动北边”,连突厥亦畏其威名;从政治眼光看,他能在隋末群雄中精准选择投唐,为唐朝统一立下汗马功劳。然而,其刚愎自用、猜忌多疑的性格,使其难以在权力漩涡中全身而退。玄武门之变后,他本可效仿李靖、李勣等功臣明哲保身,却因一则谶言铤而走险,最终身死族灭。

《旧唐书》评价其“归国立功,信妖言而为叛”,一语道破罗艺的悲剧根源:他既有枭雄的胆识与手腕,却缺乏政治家的远见与克制,最终被权力欲望吞噬。而文学作品中罗艺的“北平王”形象,则是后世对这位乱世枭雄的浪漫化重构——在历史与文学的交织中,真实的罗艺早已模糊,但他的故事仍为后人提供了关于权力、野心与人性的深刻启示。