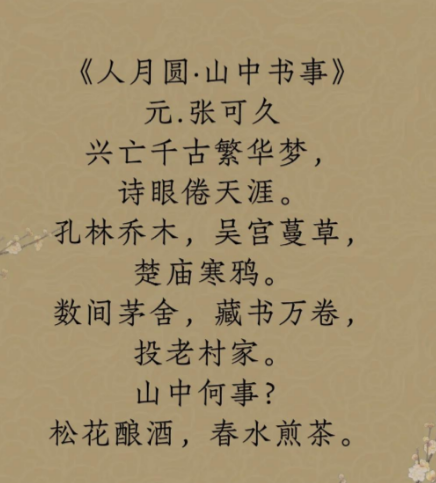

元代散曲家张可久的《人月圆·山中书事》,以凝练的笔墨勾勒出世事变幻与文人精神追求的深刻矛盾。这首散曲借咏史抒怀,将历史兴衰的苍凉感与隐逸生活的超脱感熔铸一体,成为元代文人仕隐矛盾的经典注脚。

一、历史长河中的幻灭之叹

曲开篇即以“兴亡千古繁华梦,诗眼倦天涯”奠定苍茫基调。诗人以“诗眼”穿透时空,目睹历代王朝更迭如春梦般虚幻:孔林乔木参天,却难掩儒家道统的式微;吴宫蔓草荒芜,见证着霸主雄图的灰飞烟灭;楚庙寒鸦盘旋,诉说着宗庙祭祀的断绝。三组鼎足对仗的意象,构成“乔木—蔓草—寒鸦”的衰败图谱,暗合姜夔“废池乔木”的扬州衰败意象,强化了历史循环中的必然性。

这种幻灭感源于张可久亲历的仕途沉浮。作为元代散曲创作数量之冠的文人,他历任路吏、典史、税务大使等卑微官职,却始终未能实现“伊周济世”的政治抱负。曲中“北邙烟,西州泪”的用典,既是对历史英雄的凭吊,亦是对自身“书剑飘零”的隐喻。当目睹南宋遗民在元朝统治下的生存困境,其“政治失节”的愧疚与历史虚无感交织,最终凝结为“千古繁华原只是一道薄风”的终极喟叹。

二、隐逸山林的诗意重构

在历史幻灭的底色上,张可久以“数间茅舍,藏书万卷”构建起精神乌托邦。这个坐落于青山白云间的茅舍群落,既是物理空间的退守,更是文化记忆的守护:万卷藏书承载着华夏文脉,松花酿酒延续着魏晋名士的雅趣,春水煎茶暗合陆羽《茶经》的仪式感。这种“诗酒自娱”的生活方式,与马致远“和露摘黄花,带霜烹紫蟹”的隐逸美学形成呼应,共同构成元代文人对抗现实的精神武器。

值得注意的是,张可久的隐逸并非消极避世。曲中“投老村家”的“投”字,暗含主动选择的意味。当“名不上琼林殿,梦不到金谷园”成为现实,他转而通过“松花酿酒,春水煎茶”的日常仪式,重构生活秩序。这种“以退为进”的策略,既保留了文人精神独立性,又避免了与统治集团的直接冲突,成为后世文人处理仕隐矛盾的重要参照。

三、艺术表现中的虚实相生

《人月圆·山中书事》的艺术魅力,在于虚实相生的意象经营。上片咏史部分,诗人以“诗眼”为观照点,将“孔林—吴宫—楚庙”的地理空间转化为时间纵深,形成“乔木—蔓草—寒鸦”的衰败序列,实现空间意象的时间化表达。下片抒怀部分,“茅舍—藏书—松花—春水”等意象群,则通过触觉(松花质感)、味觉(酒茶滋味)、视觉(青山白云)的多维感知,构建出沉浸式隐逸场景。

语言风格上,张可久突破元曲俚俗化的传统,追求“清辞丽句,骈散相济”的典雅格调。曲中“千古”“天涯”等宏大意象与“松花”“春水”等微观物象形成张力,既保持散曲的通俗性,又融入诗词的含蓄美。这种“以诗为曲”的创作实践,使其与乔吉并称“元曲双璧”,并影响了后世散曲的雅化进程。

四、历史回响中的现代启示

张可久的隐逸选择,本质上是对物质与精神平衡的永恒追问。在当代社会,当科技发展加速历史迭代,当物质丰裕与精神空虚形成鲜明对比,《人月圆·山中书事》提供的不仅是审美体验,更是生存智慧的启示:真正的隐逸不在于地理空间的遁逃,而在于内心秩序的坚守。正如曲中“万卷”书与“松花”“春水”的对应关系所示,文化传承与自然感知的融合,或许正是对抗时代焦虑的良方。