在战国至唐代的军事体系中,虎符是调遣百万大军的最高凭证。这个形似卧虎的青铜器,左半由帝王保管,右半交予将领,合符时需严丝合缝方能生效。然而,纵观中国两千余年军事史,竟无一起成功伪造虎符的案例。这背后,是古代统治者构建的多重防伪体系,将虎符打造成兼具技术壁垒与制度威慑的“绝对信物”。

一、技术壁垒:专符专用的“量子纠缠”式防伪

虎符的防伪设计堪称古代密码学的巅峰。首先,每枚虎符均为“专符专用”,其尺寸、纹路、榫卯结构与调兵区域严格绑定。例如,洛阳虎符无法调动西安驻军,这种“一地一符”的定制化生产,使得伪造者必须同时掌握两半虎符的精确参数。而虎符的剖分方式更暗藏玄机——汉朝虎符从铭文处剖开,若伪造品在文字衔接处出现0.1毫米误差,验符时即刻暴露。

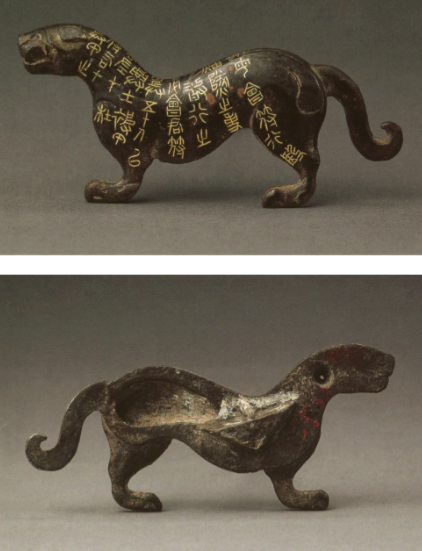

材质与工艺的双重限制进一步抬高了伪造门槛。春秋战国时期,虎符虽曾采用竹制,但很快被青铜取代。青铜冶炼需掌握失蜡法或翻砂法,且模具仅能使用一次,烧制后即告损毁。更关键的是,青铜中的杂质会形成独一无二的纹理,如同现代指纹识别技术,使得两半虎符的纹理必须完全吻合。以出土的“杜虎符”为例,其错金铭文采用0.1毫米宽的金丝嵌入,40字铭文需工匠连续工作30日方能完成,伪造者连复刻文字都难以实现。

二、制度威慑:从物理防伪到人性管控的闭环

虎符的防伪体系远不止于技术层面,更构建了严密的制度网络。在物理层面,虎符采用“集中与分散”管理模式:帝王掌握右半符并定期核查,将领持有左半符且不得离身。这种“双保险”机制,使得伪造者需同时突破两道防线。唐代鱼符更进一步,在合验处刻“同”字,需左右符完全对接才能显现完整字形,堪称古代“防伪水印”。

在人性管控层面,统治者设计了“兵符+信物”的复合验证体系。调兵时,使者需同时携带虎符、诏书与玉玺印章。例如,信陵君窃符救赵时,虽持有真虎符,但因缺少魏王诏书,仍遭晋鄙质疑。这种“多重认证”机制,使得伪造者需同时伪造三套不同防伪技术的信物,难度呈几何级数增长。

法律威慑则是最后一道防线。伪造虎符在历代均属“谋反”重罪,轻则抄家灭族,重则株连九族。汉朝吴楚七国之乱时,诸侯王宁可冒险起兵,也不敢伪造虎符,足见法律震慑力之强。这种“高压线”式的管理,使得伪造虎符的预期收益远低于风险成本。

三、历史实证:从窃符救赵到无人敢伪的逻辑闭环

历史上唯一接近“伪造”的案例,是战国时期的信陵君窃符事件。然而,这一行为本质是“盗窃”而非“伪造”,且付出了惨重代价:信陵君虽成功调兵解邯郸之围,但回国后即遭魏王猜忌,最终郁郁而终。此案例恰恰证明,即便持有真虎符,若无诏书等配套信物,仍难以服众。

更典型的案例发生在汉武帝时期。庄助奉命调兵救援东瓯时,会稽太守因未见虎符拒不发兵。庄助当场斩杀军司马并宣读皇帝旨意,太守才被迫出兵。这一事件揭示了古代军事调动的真相:虎符并非唯一凭证,皇帝权威与人际关系同样重要。既然无需虎符也能调兵,伪造虎符自然失去意义。