在清代文坛的星空中,方苞犹如一颗璀璨的星辰,以其独特的文学光芒照亮了桐城派的天空。这位跨越康雍乾三朝的文坛巨擘,用八十二载人生书写了一段传奇,既经历了科举高中的荣耀,也承受过文字狱的惊心动魄,更以"义法"理论开创了一代文风。

一、江南才子的科举传奇

康熙七年(1668年),方苞出生于江苏南京六合的一个书香门第。幼年的他便展现出惊人的文学天赋,四岁能对仗,五岁诵经文,十六岁踏上科举之路。康熙四十五年(1706年),三十八岁的方苞在会试中一举夺魁,考中进士第四名。然而,命运却与他开了个残酷的玩笑——正当他准备参加殿试时,突闻母亲病重的消息。方苞毅然放弃金榜题名的机会,返乡侍疾。这份孝心,成为他人生的重要注脚。

二、文字狱中的生死考验

方苞的仕途还未真正开始,便因一场文字狱坠入深渊。康熙五十年(1711年),同乡戴名世的《南山集》因涉及反清思想被举报,方苞因曾为该书作序而受牵连,被判处死刑。在狱中的七百多个日夜里,他目睹了人性的丑恶与司法的残酷,却未放弃对学问的追求,完成了《礼记析疑》《丧礼或问》等著作。最终,在权臣李光地的力保下,康熙帝亲批"方苞学问天下莫不闻",这位文坛奇才得以死里逃生,以布衣身份进入南书房,成为皇帝的文学侍从。

三、桐城文派的开山鼻祖

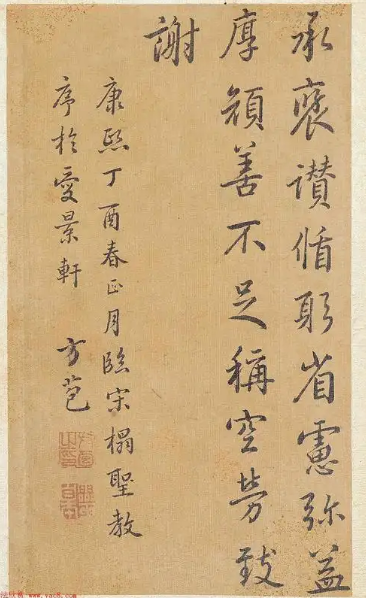

劫后余生的方苞,将人生感悟融入文学创作。他继承归有光的"唐宋派"传统,提出"义法"理论——"言有物"为经,"言有序"为纬,强调文章内容与形式的统一。这一理论如金石之音,震撼了清初文坛。方苞与刘大櫆、姚鼐并称"桐城三祖",其散文以简洁雅洁著称,《狱中杂记》《左忠毅公逸事》等名篇,至今仍是中学课本的经典篇目。

四、三朝元老的宦海沉浮

方苞的仕途如同过山车般起伏跌宕。雍正朝时,他历任翰林院侍讲学士、内阁学士兼礼部侍郎;乾隆元年(1736年),再次进入南书房,任《三礼书》副总裁。然而,这位文学巨匠并不擅长官场逢迎,曾因建议改革救灾制度遭拒,后又因管理能力不足被革职留任。乾隆七年(1742年),七十五岁的方苞告老还乡,闭门著书,最终在南京清凉山下的乌龙潭畔走完人生旅程。

五、文化基因的永恒传承

方苞虽未获谥号,但他创立的桐城派却绵延二百余年,影响深远。从曾国藩到林则徐,从吴汝纶到严复,无数文人墨客在"义法"的旗帜下耕耘。方苞的故居"方氏教忠祠"虽已湮没于历史尘埃,但他那种"言有物,言有序"的文学精神,仍在中华文化的血脉中流淌。

站在方苞的墓前,我们仿佛能听见历史深处的回响:那个曾在文字狱中笔耕不辍的身影,那个在宦海沉浮中坚守文道的灵魂,用一生的坎坷与辉煌,诠释了何为真正的"文章千古事"。方苞,这位清代的散文大家,用他的生命之笔,在中华文化的长卷上留下了永不磨灭的印记。