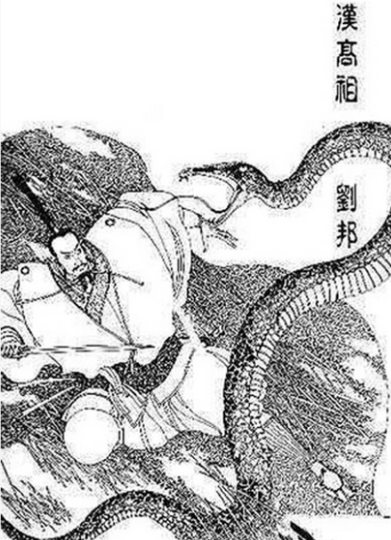

公元前209年,秦朝末年,暴政如阴云笼罩大地,百姓苦不堪言。时任泗水亭长的刘邦,因押送囚徒失职,被迫逃亡至芒砀山。在这片充满未知的山泽间,一场改变中国历史进程的神秘事件悄然发生——刘邦醉酒斩白蛇,这一典故不仅成为其反抗暴秦的起点,更在千年历史中演变为蕴含政治隐喻的文化符号。

一、斩蛇事件:自然与神话交织的原始记录

据《史记·高祖本纪》记载,刘邦在逃亡途中,于“丰西泽中”遭遇一条巨蛇拦路。随行者惊恐欲退,而醉酒的刘邦却大笑:“壮士行何畏!”随即拔剑将蛇斩为两段。这一场景被司马迁以“蛇遂分为两,径开”的简洁笔触定格,成为历史与神话的交汇点。

从自然环境看,芒砀山作为豫东平原的唯一山群,蛇类活动频繁。考古工作者曾在汉墓群中发现大蛇遗骸,印证了当地蛇类繁盛的生态特征。而刘邦作为逃犯,选择野径穿行,偶遇巨蛇实属可能。但真正让这一事件升华为历史转折点的,是斩蛇后发生的超自然现象。

二、谶纬预言:从民间传说到政治合法性构建

斩蛇当夜,刘邦醉卧道旁,随行者后遇一老妪夜哭,称“吾子白帝子也,化为蛇,当道,今为赤帝子斩之”。此言一出,众人惊骇,老妪却突然消失无踪。这一传说迅速在民间流传,并与秦始皇“东南有天子气”的预言形成呼应,为刘邦的反秦事业披上了神秘外衣。

更耐人寻味的是,这一谶纬预言在后世演变为“高祖斩蛇,平帝还命”的政治隐喻。传说白蛇转世为王莽,毒杀汉平帝,篡汉建新,后经光武帝刘秀中兴,汉室得以延续。这一叙事将西汉与东汉的兴衰归因于刘邦斩蛇的因果报应,使历史事件蒙上了宿命论的色彩。

三、历史影响:从个人壮举到王朝崛起的催化剂

斩蛇事件对刘邦的影响深远。首先,它成为刘邦反抗暴秦的精神旗帜。在秦朝严刑峻法下,百姓对“赤帝子”的期待转化为对刘邦的拥护,沛县子弟纷纷投奔,使其迅速拉起一支数百人的队伍。其次,这一事件强化了刘邦的领袖权威。老妪的预言与秦始皇“天子气”的说法相互印证,使刘邦在部众心中树立起“天命所归”的形象,为其日后称帝奠定了舆论基础。

从更宏观的历史视角看,斩蛇起义是秦末农民战争的缩影。陈胜、吴广在大泽乡点燃反秦烽火后,刘邦、项羽等势力迅速崛起。刘邦斩蛇的传说,本质上是底层民众对暴政的反抗意识与对新秩序的渴望的集中体现。它标志着秦朝统治的合法性已彻底崩塌,而新的王朝即将在血与火中诞生。

四、文化传承:从历史典故到民族记忆的塑造

两千年来,斩蛇起义的故事通过史书、戏曲、民间传说不断传承。京剧《白蟒台》《萧何月下追韩信》等剧目,将这一事件演绎得淋漓尽致;汉文帝时期立斩蛇碑,明时复立石碑,使芒砀山成为历史圣地;而“斩头沥血”“劈风斩浪”等成语的衍生,更体现了这一事件对汉语文化的深远影响。

今日,当我们站在芒砀山斩蛇沟畔,仍能感受到历史的厚重与神秘。刘邦斩蛇的传说,既是对个人勇气的颂扬,也是对时代变革的隐喻。它告诉我们:在历史的转折点上,一个偶然事件可能成为改变命运的契机,而民众对自由与正义的追求,终将推动社会向前发展。