郡县制作为中国古代地方行政管理制度的核心,对中国历史的发展产生了深远影响。它历经千年演变,最终在特定历史时期正式确立,成为后世地方行政体制的基础。那么,郡县制究竟产生于何时呢?

一、萌芽于春秋战国:地方行政的初步变革

郡县制的起源可追溯至春秋战国时期,这一时期诸侯争霸,各国为加强中央对地方的控制,纷纷进行行政改革。

春秋时期,一些诸侯国开始设立县。例如,楚武王灭掉权国后,将其改建为县,这是设县之始。此时的县多直属于君主,具有边防重镇的作用。与此同时,晋国等国也出现了县的设置,不过部分县的形态更接近卿大夫的封邑。郡的设置则稍晚于县,秦穆公九年(前651年),晋公子夷吾对秦国使者谈到“君实有郡县”,这是秦国设郡的最早记载。这一时期的郡地位比县低,且县与郡之间并无相统属的关系。

到了战国时期,随着边防设郡之地逐渐繁盛,内地的县逐渐增多,需要建立起更高一级的管理机构,于是郡、县两级制的地方管理体系逐渐形成。有名可考的最早设置的郡当为魏文侯时的西河郡(吴起曾为西河守)、上郡和楚悼王时的宛郡。此时,郡在建制上的地位高于县,县令为一县之长,由国君任免,郡守为郡之长,多由武官充任,有征兵领军之权。各国郡县的设立已很普遍,这一制度逐渐为各强国采用,成为加强中央集权的重要手段。

二、确立于秦朝:全国性的制度推行

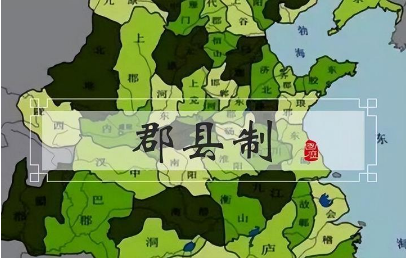

秦始皇统一天下后,郡县制迎来了全国性的确立。公元前221年,秦始皇采纳了李斯的建议,全面废除了分封制,在全国推行郡县制。

秦初分36郡,后增至40余郡。郡下设县,形成中央→郡→县三级管理体系。郡守和县令都直接由中央政府任免,其职位不得世袭。这一制度从根本上否定了分封制,打破了西周以来分封割据的状况,中央通过考课和监察加强了对地方的管理,有利于防止地方割据分裂,有力地维护了国家的统一。例如,秦朝通过郡县制实现了“书同文、车同轨”,消除了分裂隐患,为国家的长治久安奠定了基础。

三、发展与演变:后世各朝的继承与创新

汉朝沿用并完善了秦朝的郡县制。汉初为稳定局势,实行了郡国并行制,即郡县制与分封制并存。但随着时间推移,郡县制逐渐成为主流。汉武帝时期,为加强对地方的控制,将全国划分为13个监察区,即13个州部,在每一个州部设一个监察官,叫做刺史。后来刺史的权力逐渐扩大,州由一级行政监察机构正式变为一级地方行政建制,形成了州郡县三级体制。

隋唐时期,郡县制在不断完善中发展。隋朝实行州县制,唐朝增设道作为监察区,进一步调整了地方行政体制。宋元明清各朝在继承郡县制的基础上,根据时代需要进行了不同程度的调整。如宋代为路、州、县三级,元代设立行省制度,明清基本继承元代行省制度,并稍作改变之后形成了省、府、县三级行政制。

郡县制产生于春秋战国时期,在秦朝正式确立,历经后世各朝的继承与创新,成为中国古代地方行政体制的核心。它不仅加强了中央集权,维护了国家的统一,还为后世的地方行政制度提供了重要的借鉴和参考。