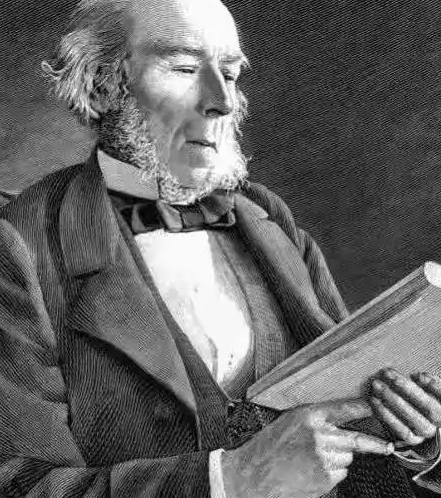

在19世纪的学术星空中,赫伯特·斯宾塞(Herbert Spencer)以其独特的跨学科思维和开创性理论,成为连接自然科学与社会科学的桥梁。这位被后世誉为“社会达尔文主义之父”的英国学者,不仅在进化论的社会应用领域留下深刻印记,更在教育、课程论、信号理论等多个领域提出具有里程碑意义的命题。

一、社会进化论:从生物规律到社会法则的范式突破

斯宾塞的社会进化论是其理论体系的核心支柱。早在1850年《社会静态学》中,他便提出社会与生物有机体存在相似性,认为社会如同生物体般经历从简单到复杂的进化过程。这一思想在1859年达尔文《物种起源》出版后得到进一步深化,斯宾塞将“自然选择”“适者生存”等生物概念引入社会学领域,构建起“社会达尔文主义”的理论框架。

其理论创新体现在三个层面:

结构类比:在《社会学原理》中,斯宾塞系统论证社会与生物体的六大相似性,如营养系统(农业)、循环系统(交通)、神经系统(通信)等,开创了结构功能主义的先河。

进化动力:主张社会进步源于个体差异与竞争机制,认为自由市场是自然筛选的最优场域。这一观点直接影响了美国镀金时代的政策制定,1880-1900年间美国最高法院引用斯宾塞理论判决的案件超过200起。

伦理重构:在《伦理学原理》中,斯宾塞提出“进化伦理学”,将道德判断从宗教教条转向社会效用,主张“最大幸福原则”应通过自由竞争实现,而非人为干预。

然而,这一理论的争议性同样显著。其“适者生存”概念被简化为种族优劣论,成为20世纪初殖民主义的理论工具,甚至间接影响了纳粹意识形态的形成。这种矛盾性恰恰印证了剑桥大学社会学家吉登斯的评价:“斯宾塞的谬误在于太准确地捕捉到了那个时代的集体焦虑。”

二、课程论革命:“什么知识最有价值”的永恒追问

在教育领域,斯宾塞的贡献具有双重开创性:

术语创新:1861年,他在《教育论》中首次将“课程”(Curriculum)一词引入教育学,并系统阐述其内涵。这一术语迅速成为全球教育领域的核心概念,至今仍是课程设计的基础框架。

价值命题:在《什么知识最有价值?》一文中,斯宾塞提出经典课程命题,主张科学知识因其“为完满生活作准备”的特性而具有最高价值。这一观点颠覆了古典人文教育的传统,推动英国教育体系向实用主义转型。

其课程理论具有鲜明的时代特征:

功利导向:将知识价值与生存技能直接挂钩,例如强调数学、物理对工业发展的重要性。

个体本位:认为教育应适应个体发展规律,这一思想早于皮亚杰认知发展理论半个世纪。

跨学科整合:主张课程设计需融合生物学、经济学、心理学等多学科视角,体现其“综合哲学”的学术追求。

三、信号理论雏形:信息不对称下的市场博弈

尽管信号理论(Signaling Theory)的正式提出者是经济学家迈克尔·斯宾塞(Michael Spence),但赫伯特·斯宾塞在19世纪的研究中已触及该理论的核心逻辑。他在分析社会竞争时指出:

信号本质:个体通过可观察的行为(如教育程度、职业声望)传递自身不可观察的质量信息。

成本差异:高质量信号的发送成本应低于低质量者,例如精英教育的高昂学费成为区分社会阶层的隐性门槛。

市场均衡:当高质量个体传递信号的收益超过成本时,市场将形成稳定的信号传递机制。

这种思考方式为20世纪信号理论的发展奠定了基础。迈克尔·斯宾塞的博士论文《劳动市场信号》中,教育作为质量信号的模型,本质上是对赫伯特·斯宾塞社会竞争思想的数学化延伸。

四、理论遗产的双重性:启蒙与警示并存

斯宾塞的思想遗产呈现鲜明的矛盾性:

科学启蒙:其跨学科研究方法启迪了孙墨楠等中国第一代社会学家,哥伦比亚大学1910年课程目录显示,斯宾塞著作是当时社会学系核心教材。

社会争议:社会达尔文主义被简化为“弱肉强食”的丛林法则,甚至成为垄断资本辩护的工具。美国钢铁大王卡内基曾37次引用斯宾塞语录论证工人低工资的合理性。

学术影响:据统计,1880年代斯宾塞著作销量是达尔文的3倍,反映出工业革命时期社会对“进步确定性”的强烈渴求。