在中国五代十国这一政权更迭频繁、社会动荡不安的历史时期,冯道以其独特的政治生涯和复杂的个人形象,成为了后世评价中极具争议的人物。有人称他“不知廉耻”,频繁更换门庭;也有人将他视为“圣贤”,赞誉其智慧与责任感。那么,如何评价冯道这一历史人物呢?

一、冯道的生平与成就

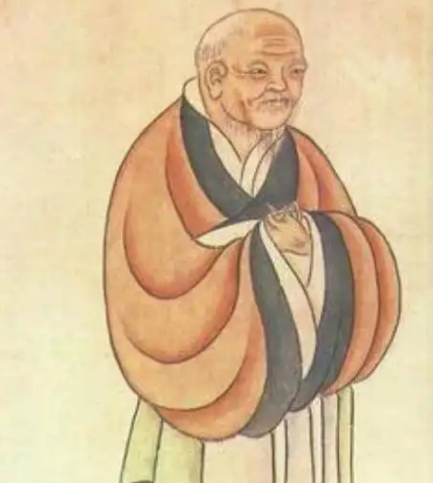

冯道(882年~954年),字可道,号长乐老,出身于河北瀛州景城的名门望族,历经后唐、后晋、后汉、后周四朝,先后辅佐十位皇帝,世称“十朝元老”。在政治上,冯道表现出色,被赞誉为“官场不倒翁”。他不仅在政治舞台上屹立不倒,还开创了官刻图书的新局面,雕印《九经》,使监本的范本地位得以确立,对中国古代印刷史和文化史产生了深远影响。

二、冯道的正面评价:乱世中的智者

在五代十国这一乱世中,冯道以其卓越的政治智慧和责任感,努力维护国家稳定,赢得了后世的赞誉。他敢于直言进谏,履行自己的职责,如后唐世宗欲亲征时,冯道直言劝谏,体现了其作为政治家的担当。同时,冯道在日常生活中也表现出高尚的个人道德,他为人刻苦简朴,乐于助人,深受百姓爱戴。在丧父后,他辞去翰林学士,回到景城故乡,倾家财救济乡民,自己却住在茅屋里,还亲自耕田背柴。

近代以来,一些学者对冯道的评价逐渐趋向多元化。他们认为,在五代十国这一频繁更替的时代,冯道的选择并非简单的忠奸之分,而是为了国家和人民的利益而作出的复杂决策。李敖、葛剑雄等学者指出,冯道在危机时刻的选择可能拯救了无数百姓,显示出他作为政治家的智慧与责任感。

三、冯道的负面评价:频繁更换门庭的争议

然而,冯道也因其频繁更换门庭的政治行为而备受争议。在五代十国这一政权更迭频繁的历史时期,冯道先后效力于多位皇帝,甚至向辽太宗称臣。这种频繁更换门庭的行为,让一些人对他产生了“不知廉耻”的负面评价。北宋史学家欧阳修、司马光等人更是对冯道持严厉批评态度,认为他“无廉耻”,甚至称其为“奸臣之尤”。

这种负面评价主要基于冯道在某些时期可能存在的政治妥协和妥协行为。在动荡的局势中,冯道为了维护国家稳定,可能不得不作出一些妥协和让步。然而,这些妥协和让步在后世看来,却成为了他“不知廉耻”的证据。