在中国历史的长河中,关于“最长王朝”的讨论常聚焦于周朝的791年或商朝的554年,但若将视角转向诸侯国,越国以约1800年至1922年的存续时间,成为先秦时期当之无愧的“长寿冠军”。然而,这一特殊地位需置于严格的定义框架下审视——越国是诸侯国而非大一统王朝,其历史跨度虽远超周朝,却无法与“朝代”概念直接等同。

一、越国的历史跨度:从大禹后裔到秦汉余晖

越国的起源可追溯至夏朝君主少康的庶子无余。据《史记》记载,无余受封于会稽,守护大禹陵,建立“禹越”部落,这便是越国的前身。从公元前2032年(或公元前1950年,不同史料记载略有差异)至公元前222年,越国历经48任国君,存续时间约1800年至1922年。其历史可分为三个阶段:

萌芽与蛰伏:从无余立国至春秋早期,越国长期偏居东南,文化与中原差异显著,被视为“蛮夷”。这一时期,越国虽存在,但未参与中原争霸,史书记载稀少。

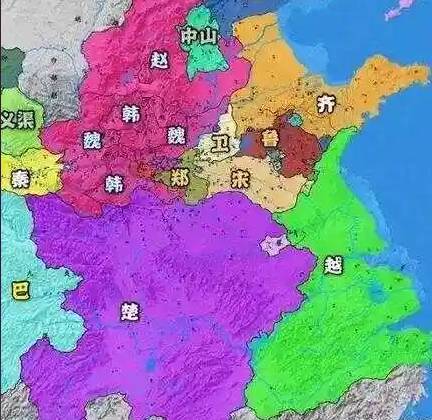

崛起与霸业:公元前6世纪至公元前5世纪,越国在允常、勾践父子统治下迅速崛起。勾践卧薪尝胆,灭吴称霸,迁都琅琊,成为春秋最后一位霸主。这一阶段是越国国力的巅峰,其版图北至齐鲁,南抵闽越。

衰落与分裂:公元前333年,越王无疆攻楚兵败身亡,越国分裂为东越、闽越等国。秦灭六国后,越地设会稽郡,但越人势力未完全消亡。秦末乱世中,闽越王无诸助刘邦灭项羽,复立为王,建都东冶(今福州)。直至公元前111年,汉武帝灭闽越,越国历史彻底终结。

二、越国“长寿”的争议:诸侯国与朝代的本质差异

越国的存续时间虽远超周朝,但其“最长朝代”的说法存在逻辑漏洞。关键在于定义:

诸侯国与朝代的区别:朝代通常指大一统的中央集权政权,如周、汉、唐;而诸侯国是周代分封制下的地方政权,如齐、楚、燕、秦。越国始终未实现全国统一,其地位等同于春秋战国的诸侯,而非朝代。

历史断代的复杂性:越国在公元前333年后已名存实亡,分裂为多个小国。秦汉之际的复国(如闽越)更多是越人后裔的延续,而非原越国的直接继承。因此,将秦汉后的越人政权纳入越国历史存疑。

史书记载的模糊性:先秦史料对越国早期历史记载简略,部分内容源于后世传说(如无余封国)。考古发现虽证实越国存在,但具体年表仍需进一步考证。

三、越国长寿的深层原因:地理、文化与政治的交织

越国能延续近两千年,得益于多重因素:

地理屏障:东南多山临海的地理环境为越国提供了天然防御。中原政权难以深入,使越国在多次战乱中得以存续。

文化韧性:越人保留了独特的文化传统,如断发文身、崇蛇图腾,与中原礼乐文化形成差异。这种文化独立性增强了越国的凝聚力。

政治策略的灵活性:越国在强盛时称霸中原,衰落时则蛰伏自保。例如,勾践灭吴后主动参与中原会盟,而无疆攻楚失败后,越人迅速转向分裂与隐忍,避免了彻底灭亡。

四、历史启示:越国长寿的现代价值

越国的历史为理解中国古代政治生态提供了独特视角:

分封制的双刃剑:周代分封制既赋予诸侯国自主权,也导致中央失控。越国的长寿部分源于其远离周王室,但分裂倾向也埋下隐患。

边缘与中心的互动:越国从“蛮夷”到霸主的转变,反映了边缘政权通过学习中原文化实现崛起的路径。勾践重用文种、范蠡等中原士人,正是这一过程的体现。

历史记忆的塑造:越国的故事(如卧薪尝胆)被后世反复传颂,成为中华民族坚韧精神的象征。这种文化记忆的延续,使越国的影响远超其实际存续时间。