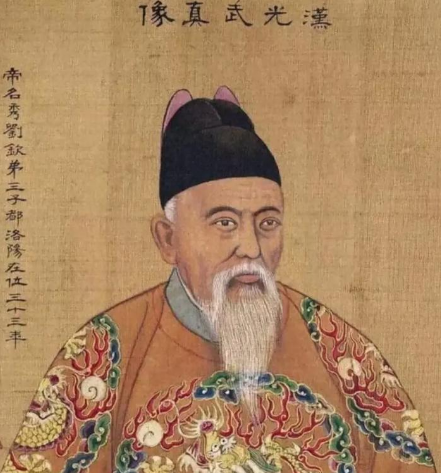

在中国两千余年的帝王谱系中,东汉开国皇帝刘秀(前5年—57年)堪称独特的存在。他既非刘邦式的草莽枭雄,亦非李世民般的门阀贵胄,却以“零差评”的完美形象,开创了“风化最美、儒学最盛”的“光武中兴”。这位被毛泽东誉为“最有学问、最会打仗、最会用人的皇帝”,其人生轨迹与历史评价,至今仍闪耀着超越时代的智慧光芒。

一、乱世逆袭:从“种田小能手”到军事奇才

1. 落魄皇族的隐忍觉醒

作为汉高祖刘邦九世孙,刘秀因“推恩令”沦为南阳郡的平民。9岁丧父后,他寄人篱下,在田间耕种十载,旁人笑他“讷于言,谨厚如儒生”,却不知这个曾在长安太学苦读《尚书》的青年,早已将“复高祖之业”的志向埋在犁铧之下。28岁时,兄长刘縯在舂陵举兵,他放下农具,牵出家中耕牛作为坐骑,踏上了改写历史的征程。

2. 昆阳之战:以少胜多的军事神话

公元23年,新朝大司马王邑率42万大军围困万人绿林军于昆阳。当诸将提议“弃城散走”时,刘秀拍案而起:“合兵则存,分兵则亡!”他亲率13骑冒死突围,从定陵、郾城搬来1.7万援军。决战时刻,他率3000敢死队偷渡昆水,直扑敌军指挥中枢,阵斩主将王寻。恰在此时,“大风飞瓦,暴雨如注”,新军在雷雨中自相践踏,“士卒奔走,溺死者以万数”。这场兵力对比1:25的战役,成为中国战争史上最震撼的以少胜多奇迹,也让“刘秀”之名成为“天选之子”的代名词。

3. 权力博弈中的生存智慧

昆阳大捷后,更始帝刘玄因忌惮刘氏兄弟,借故诛杀刘秀的兄长刘縯。面对杀兄之仇,刘秀选择“深自引过”,他连夜赶回宛城,在刘玄面前“顿首谢罪”,不提战功,不为兄长服丧,甚至与仇敌虚与委蛇。这份超乎常人的隐忍,让刘玄放松警惕,反封他为武信侯,为他日后在河北积蓄力量、称帝建国埋下伏笔。

二、治国之道:柔道治世的三大奇迹

1. 经济涅槃:从“人相食”到“邑门不闭”

刘秀用12年扫平天下,面对“人相食,城郭皆空”的惨状,他选择以“柔道”治国:

轻徭薄赋:废除王莽苛政,推行“三十税一”,七次下诏释放奴婢,亲自到南阳考察农田水利,使人口从战乱后的“十存其二”增至2000万;

节俭爱民:他穿草鞋上朝,寝宫只有粗布帷帐,龙袍补丁摞补丁。临终前特意叮嘱:“不许为朕修建高大陵寝,只要能让雨水排出即可。”其原陵是东汉帝陵中规模最小的一座,陪葬品仅有陶器、木器;

纳谏如流:太学生任延被任命为九真太守时,直言“忠臣不私,私臣不忠”,刘秀非但不怒,反而赞叹:“卿言是也!”将军刘隆汇报度田数据有误,他当场要治罪,经大臣提醒后立刻下诏自我批评:“吾甚自愧。”

2. 政治创新:君臣相疑的完美解法

刘秀设立“尚书台”削弱三公权力,避免权臣专政;对云台二十八将“高秩厚礼,允备顾问”,却不让其掌实权。这种“分权而不放权”的智慧,使所有功臣皆善终,无一人被诛,开创了中国历史上罕见的“功臣保全”先例。

3. 文化复兴:儒学最盛的时代

他重建太学,亲自到孔子故里曲阜祭拜,命人整理散佚典籍。司马光在《资治通鉴》中评价:“自三代而下,唯光武允冠百王矣。”梁启超则称东汉为“风化最美、儒学最盛”的时代。

三、历史评价:帝王界的“天花板”

1. 古代史家的赞誉

王夫之在《读通鉴论》中称:“光武之神武不可测也!三代而下,取天下者,唯光武独焉!”

范晔在《后汉书》中评价:“虽身济大业,竞竞如不及,故能明慎政体,总揽权纲,量时度力,举无过事。”

司马光认为刘秀的统治使东汉成为“风化最美、儒学最盛”的时代。

2. 近现代领袖的推崇

毛泽东称刘秀为“历史上最有学问,最会用人,最会打仗的皇帝”,并指出其“柔道治国”的智慧对现代管理的启示。

明太祖朱元璋在祭祀历代帝王时,对刘秀的祝文写道:“惟汉光武皇帝延揽英雄,励精图治,载兴炎运,四海咸安。”

3. 现代研究的反思

尽管刘秀被誉为“完美帝王”,但也有学者指出其局限性:

迷信图谶:他晚年依赖谶纬之学决策,甚至因包庇险些杀死直臣董宣;

制度缺陷:过度依赖皇帝个人明智,导致明章之治后东汉陷入长期混乱;

外交保守:拒绝西域鄯善国等要求保护的请求,虽维护了和平,却也错失了扩张机遇。