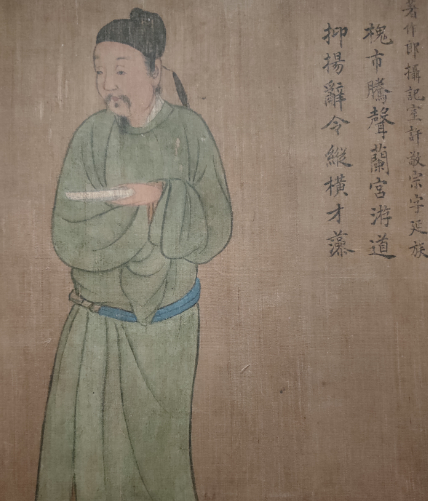

在中国古代历史的长河中,许敬宗(592—672年)是一个极具争议的人物。作为唐朝初期的宰相,他既以才学和政治手腕获得帝王信任,又因私德败坏、篡改史书等行为被后世史家列入《奸臣传》。要评判许敬宗是“好人”还是“坏人”,需穿透历史迷雾,从其生平轨迹、政治作为与道德争议中寻找答案。

一、乱世中的生存智慧:从隋臣到唐相的转型

许敬宗出身于隋朝官宦世家,父亲许善心曾任礼部侍郎。隋末乱世中,他经历了父亲被杀、自身向宇文化及求饶的屈辱时刻。这一行为虽被后世视为“苟且偷生”,但在群雄割据、政权更迭频繁的背景下,许敬宗的选择更像是一种乱世文人的生存策略。投奔瓦岗军李密后,他因文采出众被任命为记室;唐朝建立后,又凭借才华进入秦王府十八学士之列,成为李世民的重要幕僚。

这一阶段的许敬宗展现出极强的政治适应性。他善于把握机遇,从隋朝旧臣到唐朝新贵的转型,既是对个人命运的抉择,也暗含对时代潮流的顺应。例如,在李世民征讨高句丽期间,许敬宗因起草诏书得体而深受赏识,逐步晋升至中书舍人、检校中书侍郎等要职。这种“良臣择主而仕”的智慧,在五代十国时期并不罕见,但许敬宗的仕途顺畅程度远超同辈。

二、权力巅峰的双重面孔:才学与私德的撕裂

许敬宗的才华毋庸置疑。他主持编修《武德实录》《贞观实录》等史书,参与制定《新礼》《姓氏录》等典籍,对唐朝文化制度建设贡献卓著。唐太宗曾评价他“朕观群臣之中,唯卿最贤”,高宗李治也对其信任有加,甚至在临终前特许他陪葬昭陵。然而,许敬宗的私德缺陷却成为其历史评价的致命伤。

篡改史书,公报私仇

在编修国史时,许敬宗多次夹带个人情感。例如,他与封德彝有私怨,便在传记中夸大其恶;为抬高亲家钱九陇的门第,虚构其功绩并将其与凌烟阁功臣并列;甚至将唐太宗赐给长孙无忌的文章篡改为赐给尉迟恭。这种行为严重违背史官“直笔实录”的原则,导致《旧唐书》评价其“窜改不平,专出己私”。

贪财好色,生活奢靡

许敬宗为敛财,将女儿嫁给少数民族首领冯盎之子,索要巨额聘礼;为满足私欲,他建造连楼供姬妾骑马奏乐,纵情声色。更荒唐的是,他因宠爱小妾虞氏,导致儿子许昂与继母私通,最终流放许昂、休弃虞氏。这种治家无方的丑闻,成为朝野笑柄。

投机政治,制造冤案

在“废王立武”事件中,许敬宗敏锐捕捉到高宗李治与武则天的意图,以“田舍翁多收十斛麦,尚欲易妇”的比喻支持废后,彻底倒向武则天阵营。此后,他诬告长孙无忌、褚遂良等元老谋反,导致这些开国功臣被贬岭南,为武则天掌权扫清障碍。这种政治投机虽换来宰相之位,却使其背负“奸臣”骂名。

三、历史评价的复杂性:正史定性与后世争议

许敬宗的“奸臣”形象,始于宋祁、欧阳修编撰的《新唐书》。该书特设《奸臣传》,将许敬宗列为首位,理由包括“名与实爽”(言行不一)、“篡改史书”“贪财好色”等。然而,这一评价存在争议:

时代背景的偏见

宋朝史家受门阀制度影响,对许敬宗“嫁女蛮夷”“休妻流子”等行为深恶痛绝。但若以现代视角看,其女儿与冯盎之子联姻实为门当户对,收聘礼亦符合当时婚俗;流放儿子许昂虽严厉,但许昂私通继母的行为本身违背伦理,许敬宗的处理未必全错。

史书编写的局限性

《新唐书》对许敬宗的批判多引用《旧唐书》及袁思古等人的言论,但这些史料本身存在偏见。例如,袁思古以“何曾日食万钱被谥‘谬’”类比许敬宗,却忽略何曾是西晋重臣,而许敬宗的奢靡程度远不及何曾。此外,许敬宗编修史书时虽有私心,但房玄龄、岑文本等人也参与其中,且李世民曾亲自审阅国史并表示满意,说明其篡改程度可能被后世夸大。

政治立场的投射

许敬宗支持武则天废后,得罪了以长孙无忌为代表的关陇贵族集团。后世史家往往站在传统士大夫立场,将其视为破坏礼法的“奸佞”。但若从皇权巩固的角度看,许敬宗的行为恰恰削弱了门阀势力,加强了中央集权,符合唐朝中期政治变革的趋势。