“卧冰求鲤”作为中国传统文化中极具代表性的孝道故事,自晋代干宝《搜神记》记载以来,历经《二十四孝》的传播,成为千百年来孝亲敬老的典范。然而,随着现代社会价值观的变迁,这一故事中王祥寒冬赤身卧冰、以体温融化冰层求鲤的行为,逐渐引发“愚孝”的争议。这一争议背后,既涉及对传统孝道文化的理解,也折射出不同时代伦理观念的碰撞。

一、历史语境下的孝道实践:极端行为中的文化逻辑

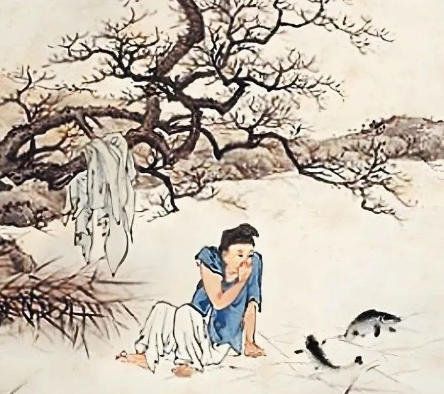

王祥的孝行并非孤立事件,而是魏晋时期孝道文化与家族伦理的缩影。据史料记载,王祥幼年丧母,继母朱氏“不慈”,常在父亲面前诋毁他,导致其“失爱于父母”。然而,王祥并未因此怨恨,反而“父母有疾,衣不解带”,甚至在继母提出“欲食生鱼”的要求时,于天寒地冻中解衣卧冰。这一行为在《搜神记》中被描述为“冰忽自解,双鲤跃出”,带有明显的神话色彩,但核心在于通过极端方式展现对继母的无条件顺从。

从历史背景看,魏晋时期孝道被统治者高度推崇,成为维护社会秩序的工具。例如,汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”后,儒家“孝悌”思想被纳入官方意识形态,甚至衍生出“举孝廉”的选官制度。王祥最终因孝行被推举入仕,官至太保,封睢陵侯,印证了孝道与个人命运的紧密关联。在这种语境下,王祥的行为不仅是个人道德的体现,更是对封建伦理规范的服从,其极端性实为特定历史时期文化规训的产物。

二、愚孝争议的焦点:形式与本质的割裂

“愚孝”的批判主要指向两方面:其一,行为违背自然规律与人性常识。寒冬卧冰求鲤,以人体体温融化坚冰,在物理学上几乎不可能实现,这种“神迹化”的描述暗含对盲目效仿的鼓励,可能误导后人忽视科学理性。其二,孝道被简化为形式化的自我牺牲。王祥的行为虽出于孝心,但过度追求外在仪式,忽略了关爱父母的本质需求。例如,继母真正需要的是情感关怀与日常照料,而非通过极端行为获取的鲤鱼。这种将孝道异化为“道德表演”的倾向,正是现代人质疑其“愚孝”的核心。

然而,若将视角拉回故事原型,王祥的孝行并非完全脱离现实。历史上,北方确有冬泳习俗,如俄罗斯民族在雪地浴盆破冰洗浴,中国东北地区也有冬泳传统。尽管王祥的行为仍具夸张性,但并非完全违背生理极限。更重要的是,故事中“继母食鱼后病愈”的结局,可能隐喻孝心对家庭关系的修复作用,而非单纯强调行为本身。

三、现代视角下的价值重构:从极端尽孝到理性关怀

批判“愚孝”并非否定孝道文化,而是呼吁对其本质的回归。真正的孝道应建立在以下基础上:

情感交流优于形式表演:孝顺的核心是理解父母需求,而非机械执行规范。例如,王祥若能在日常中多与继母沟通,缓解其心理隔阂,或许比卧冰求鲤更具现实意义。

理性尽孝保障安全:现代社会强调个体价值与生命尊严,任何以伤害自身为代价的孝行都不可取。中学生可通过分担家务、陪伴聊天等安全方式表达孝心,而非模仿极端行为。

批判性继承传统文化:王祥的孝行虽具时代局限性,但其“以德报怨”的精神仍值得借鉴。面对家庭矛盾,以宽容与理解化解冲突,比单纯顺从更具智慧。

四、历史与现代的对话:孝道文化的永恒命题

“卧冰求鲤”的争议,本质是传统伦理与现代价值观的碰撞。在封建社会,孝道是维系家族与国家的纽带,极端行为可能被视为“忠孝两全”的典范;而在今天,孝道更强调平等、尊重与情感联结。例如,王祥的弟弟王览“悌友”的故事,便因更贴近日常伦理而被现代人推崇。

这一对比揭示了孝道文化的动态性:它并非僵化的教条,而是随时代演进的伦理实践。我们既需批判“卧冰求鲤”中的形式主义倾向,也应珍视其传递的亲情价值。正如司马炎评价王祥“德行高尚,是兴隆政教的元老”,其孝行的真正意义,不在于卧冰的壮举,而在于以一生践行对家庭与国家的责任。