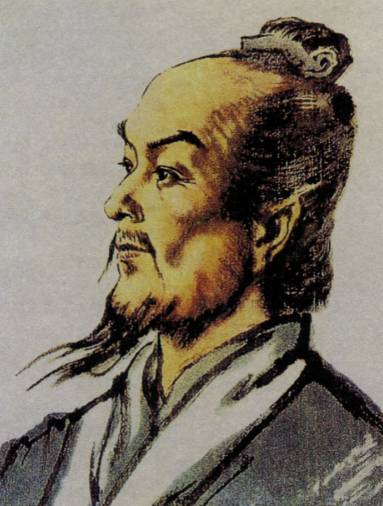

东汉时期的南阳郡西鄂县(今河南南阳)走出了一位影响人类科技史的巨匠——张衡(78年-139年)。他不仅是天文学、地震学、机械工程学的先驱,更以浑天仪、候风地动仪、指南车三大发明,构建起中国古代科技文明的里程碑。这些发明不仅展现了他对自然规律的深刻洞察,更以超越时代的智慧,为后世科技发展开辟了新路径。

一、浑天仪:重构宇宙认知的天文观测仪

张衡基于浑天说理论,于公元117年研制出世界上首台水力驱动浑天仪。该仪器以青铜铸造,主体为双层同心圆环结构,外层刻有二十八宿、黄道、赤道等天体坐标,内层通过齿轮系统与水力驱动装置相连,可模拟日月星辰的周日视运动。其精妙之处在于,通过齿轮传动实现天体运动的等比例缩放,使观测者能直观理解天体运行规律。

浑天仪的机械设计体现了张衡对天体力学的深刻理解。他采用差动齿轮组解决黄赤交角问题,使仪器能同时演示黄道与赤道的运动轨迹。这种设计比西方同类装置早了近1500年,其工作原理与现代天文馆的投影设备存在相似性。浑天仪的诞生,标志着中国古代天文学从定性描述向定量研究的跨越,其观测数据为《灵宪》等天文学著作的撰写提供了实证基础。

二、候风地动仪:开启地震监测的科学革命

公元132年,张衡发明了世界上首台地震监测仪器——候风地动仪。该仪器以青铜铸造,形似酒樽,直径约1.9米,内部设有精巧的机械传动装置。其核心部件为"都柱",即一根垂直悬挂的铜柱,利用惯性原理感知地震波。当地震波传来时,都柱倒向震源方向,触发对应方位的龙首机关,使龙口中的铜丸落入下方蟾蜍口中,从而指示地震方位。

地动仪的科学价值在于其超前的设计理念。张衡突破传统经验判断,首次运用机械装置实现地震方位的量化测定。据《后汉书》记载,公元134年地动仪成功预测陇西地震,比西方同类仪器早了1700余年。尽管原器已失传,但现代学者通过文献考证与实验复原,证实其工作原理符合地震波传播规律。这一发明不仅彰显了张衡的机械工程才华,更开创了人类利用仪器监测自然灾害的先河。

三、指南车:突破方位认知的机械导航装置

张衡在机械工程领域的另一项突破是指南车的发明。这种装置通过差速齿轮系统,使车上木人始终指向南方,解决了车辆行驶中的方位保持难题。其工作原理基于齿轮组的非等速传动:当车辆转向时,内外侧车轮的转速差通过齿轮组传递至指向装置,自动调整木人指向。这种设计比西方同类装置早了1000余年,其机械智慧至今仍体现在现代汽车的差速器中。

指南车的军事与民用价值显著。在汉代军事行动中,它为行军队伍提供可靠的方位参照;在民间则成为长途旅行的重要导航工具。张衡的发明不仅解决了当时的技术难题,更推动了机械传动理论的发展。其设计思路对后世浑天仪、记里鼓车等复杂机械的研制产生了深远影响,彰显了中国古代机械工程学的卓越成就。

四、科技遗产的永恒价值

张衡的三大发明构建起中国古代科技文明的基石。浑天仪确立了浑天说的宇宙观,为天文学发展奠定理论基础;候风地动仪开创了地震监测的科学范式,使人类首次获得自然灾害的预警能力;指南车突破了方位认知的局限,推动了交通与军事技术的革新。这些发明不仅在技术层面领先世界,更在科学方法论上具有开创性意义。

国际社会对张衡的科技贡献给予高度认可。月球背面的"张衡环形山"与1802号"张衡星"的命名,彰显了其科学遗产的永恒价值。在现代科技语境下重审张衡的发明,我们看到的不仅是古代匠人的智慧结晶,更是人类探索自然、改造世界的永恒追求。这位跨越千年的科技巨匠,用三大发明为人类文明进程镌刻下不朽的东方印记。