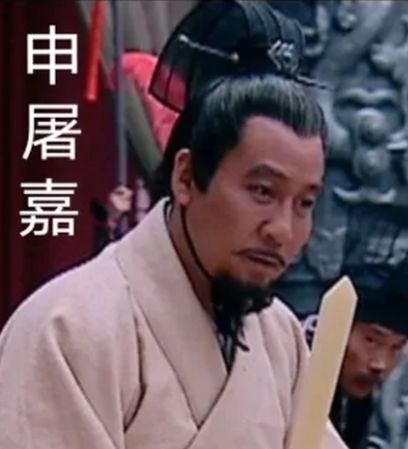

西汉初年,一位以强弓硬弩开道的武士,历经五朝风雨,最终以丞相之位名载史册,却因一场权力博弈吐血身亡。申屠嘉的一生,是武将转型文臣的缩影,更是刚直性格与复杂官场碰撞的悲剧。

一、从军功武士到开国丞相:寒门子弟的逆袭之路

申屠嘉出身梁国睢阳平民家庭,秦末以力士身份加入刘邦阵营。在巨鹿之战中,他因能开三石强弓被选为先锋,攻打项羽时屡立战功,从普通士卒升至队率。平定黥布叛乱时,他率部断敌粮道,斩首三百余级,获封都尉。汉惠帝时期,他转任淮阳郡守,以严明治郡闻名,辖区内“路不拾遗,夜不闭户”。

汉文帝即位后推行功臣封侯政策,申屠嘉作为仅存的二十四位二千石以上老臣之一,获封关内侯,食邑五百户。此时,他已从军事将领转型为文官体系核心成员。张苍罢相后,文帝在窦广国与申屠嘉间权衡,最终选择这位“军功与清廉兼备”的老臣。公元前176年,申屠嘉拜相,封故安侯,成为西汉最后一位以开国元勋身份担任丞相的历史人物。

二、刚直不阿的治世哲学:礼法至上的政治实践

申屠嘉的执政风格可用“铁面无私”四字概括。任御史大夫期间,他主导修订《汉律》,增设“不敬罪”条款,明确规定大臣见皇帝须解剑脱履。其最著名的政治事件当属“谴幸谢相”:

邓通事件:汉文帝宠臣邓通在朝堂上倚仗恩宠,坐姿不敬。申屠嘉退朝后立即召邓通至相府,斥责其“大不敬”之罪,按律当斩。邓通叩头流血,文帝派使者持节求情,申屠嘉方放其离去。此事后,文帝虽仍宠邓通,却下令削减其食邑三分之一。

整饬吏治:景帝初期,他颁布《禁奢令》,规定官员接受地方宴请须自付餐费,违者免职。此令虽因执行过严引发争议,但有效遏制了公款吃喝之风。

三、权力漩涡中的致命博弈:与晁错的三回合交锋

景帝即位后,申屠嘉与改革派晁错的矛盾逐渐激化。两人冲突集中于“宗庙墙门事件”:

事件导火索:晁错为方便出入,私凿太上皇宗庙外墙作门。此举违反《汉律·祠令》中“宗庙垣十步内不得擅动”的规定。

第一次交锋:申屠嘉拟奏请诛杀晁错,消息泄露后,晁错连夜入宫向景帝自首。次日朝会,景帝以“所凿乃庙外短墙,且系朕意”为由赦免晁错。

致命一击:退朝后,申屠嘉对长史袁盎叹道:“吾悔不先斩错,乃请之,为错所卖!”归府后因急怒攻心,吐血三升而亡,时年六十余岁。

四、历史定位:刚毅守节的政治标本

申屠嘉的结局引发后世多重评价:

司马迁在《史记》中称其“刚毅守节,然无术学”,肯定其操守却批评其缺乏政治智慧。

班固在《汉书》中记载其“清正有余,权变不足”,指出其性格缺陷导致悲剧。

现代史家普遍认为,申屠嘉之死折射出西汉初期“军功集团”与“文法吏集团”的权力更迭。作为最后一位开国丞相,他的刚直性格在集权化趋势中显得格格不入。

五、启示:刚直者的历史困境

申屠嘉的命运给后世留下深刻启示:在专制集权体制下,道德操守与政治生存往往难以兼得。他像一面镜子,映照出中国古代士大夫“以道事君”的理想与现实冲突。当晁错最终因“七国之乱”被腰斩于东市时,历史似乎以另一种方式完成了对申屠嘉的某种慰藉——但这位丞相的鲜血,早已浸透了封建官场的每块砖石。

从强弓硬弩的武士到铁面无私的丞相,申屠嘉用一生诠释了“守节不渝”的士人精神。他的结局虽悲,却让后世看清:在权力游戏的棋盘上,仅有道德铠甲远远不够。