在浩瀚的西域历史长河中,莎车国曾以“丝绸之路南道枢纽”的身份闪耀千年。这座诞生于公元前5世纪的绿洲城邦,其疆域覆盖今新疆维吾尔自治区莎车县、麦盖提县及叶城县部分区域,北依塔克拉玛干沙漠,南枕喀喇昆仑山脉,西接帕米尔高原,东连于阗古国,扼守着古代东西方陆路交通的咽喉要道。

一、地理坐标:三山夹两河的绿洲明珠

莎车国的核心区域位于叶尔羌河冲积扇平原中上游,这片由昆仑山雪水滋养的土地,河渠纵横、水草丰美,成为西域诸国中罕见的农牧业兼营富庶之地。其都城“莎车城”据《汉书·西域传》记载,坐落于今莎车县县城附近,考古学家在托库孜萨来遗址发现的四重城垣(高台城、内城、外城、大外城)与11座疑似城门,印证了这座古城的战略地位。从这里出发,向东可穿越沙漠抵达“美玉之乡”于阗,向西经疏勒通往大宛(今费尔干纳盆地),向西南越过蒲犁(今塔什库尔干县)可直达天竺(今印度、巴基斯坦),堪称古代丝绸之路的“十字路口”。

二、历史沿革:从城邦到汗国的千年嬗变

莎车国的历史可追溯至战国时期,作为西域三十六国之一,其国祚长达六百余年。西汉神爵二年(前60年),随着西域都护府的设立,莎车正式纳入汉朝版图。东汉建武五年(29年),莎车王康被窦融封为“西域大都尉”,统辖五十五国,成为西域最强国。然而,权力膨胀的莎车王贤在建武二十二年(46年)与东汉决裂,其势力一度延伸至葱岭以西,直至永平四年(61年)被于阗王广德所灭。

此后数百年间,莎车历经北魏“渠莎国”、唐代斫句迦国、元代察合台汗国等政权更迭。1514年,成吉思汗后裔赛依德在此建立叶尔羌汗国,定都莎车,其疆域东起嘉峪关,西至费尔干纳,成为中亚地区重要的伊斯兰文化中心。直至1680年被准噶尔汗国吞并,莎车作为政治中心的历史方才告一段落。

三、文明印记:多元文化的千年交融

莎车城的兴衰史,是一部浓缩的西域文明交融史。考古学家在托库孜萨来遗址发现的佛寺与祆教祭坛,印证了汉代以前这里已存在多元宗教信仰;叶尔羌汗国王陵中融合伊斯兰建筑风格与中原彩绘技术的陵墓群,则见证了蒙古贵族与维吾尔族的文化融合。特别值得一提的是,莎车王妃阿曼尼莎汗主持整理的《十二木卡姆》,被誉为“维吾尔音乐之母”,其旋律至今仍在莎车老城的街巷间回荡。

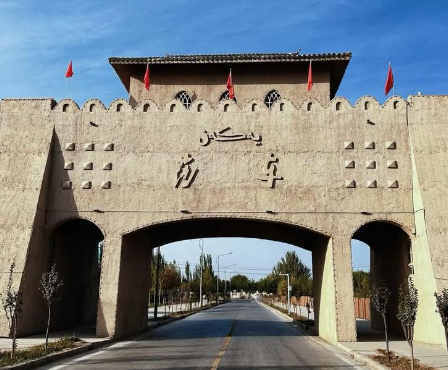

今日莎车县仍保留着众多历史遗迹:占地1050平方米的叶尔羌汗国王陵,以“阿勒屯麻扎”(金子坟墓)的奢华彰显着王室尊严;非遗博览园内,达瓦孜(高空走索)表演与民族歌舞交织出鲜活的文化图景;而县城周边20万亩巴旦木林,则延续着“中国巴旦木之乡”的千年农耕传统。

四、现代传承:古国新生的时空对话

清光绪九年(1883年),清政府恢复“莎车”古名,设立莎车直隶州,这一地名沿用至今。如今的莎车县作为新疆人口第一大县,维吾尔族人口占比超95%,同时居住着汉、塔吉克、回等12个民族。在G217国道工业路旁的国网莎车县供电公司大楼里,现代电力网络正为这片古老土地注入新动能;而老城巷陌间,烤鸽子与鸽子汤的香气,则延续着丝绸之路商旅们的味觉记忆。

从战国时期的部落联盟到叶尔羌汗国的文化巅峰,从西域都护府的辖地到现代新疆的南疆重镇,莎车始终以开放包容的姿态拥抱文明。当游客漫步在超过2平方公里的莎车老城,触摸着汉代城垣的夯土遗迹,聆听着《十二木卡姆》的悠扬旋律,便能真切感受到:这座千年古国从未远去,它只是换了一种方式,继续书写着属于自己的传奇。