在中国古代政治制度史上,三省六部制与行省制是两个具有里程碑意义的创新。前者确立于隋唐,标志着中央官僚体系的成熟;后者完善于元代,开创了地方行政制度的新范式。这两种制度虽仅一字之差,却体现了中国古代政治智慧在时空维度上的双重突破。

一、制度起源:从中央决策到地方治理的路径分野

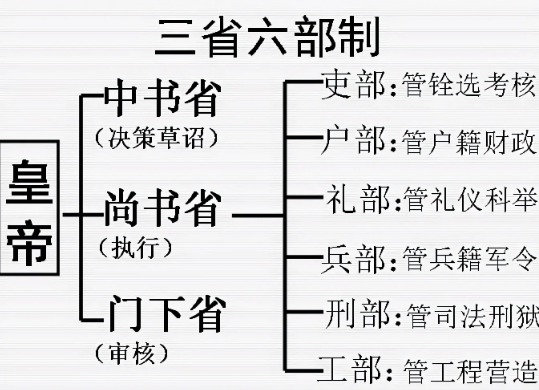

三省六部制的诞生可追溯至魏晋南北朝的制度实验。隋文帝杨坚在继承北周官制的基础上,正式确立尚书省、门下省、中书省三省架构,形成“中书决策、门下审议、尚书执行”的权力制衡机制。唐太宗时期,三省六部制臻于完善,其核心在于通过分工协作提升中央行政效率,如《唐六典》所载:“三省长官共议国政,分职治事”,构建起精密的中央决策体系。

行省制的形成则具有鲜明的民族融合特征。蒙古帝国在征服过程中,为管理广袤疆域,于1260年设立“行中书省”,将中央权力延伸至地方。元世祖忽必烈在总结汉地治理经验后,将行省制度化,形成“腹里”直辖区与行省并存的格局。这种制度创新不同于传统分封制或郡县制,而是中央集权与地方治理的有机统一。

二、职能划分:中枢政务与地方治理的分工差异

三省六部制的精髓在于中枢政务的精细化分工。中书省掌管机要、起草诏令,门下省负责审核封驳,尚书省统领六部执行政令。六部之中,吏部主官吏任免,户部掌财政户籍,礼部主礼仪科举,兵部掌军事行政,刑部主司法刑狱,工部主营造工程。这种分工使中央政务处理形成完整闭环,如《资治通鉴》所言:“政事堂设于中书省,三省长官每日聚议,谓之圆议”。

行省制的职能则聚焦于地方综合治理。元代行省设有丞相、平章政事等职,统揽地方军政财权,但需受中央御史台监督。行省下设路、府、州、县四级,形成垂直管理体系。这种制度设计既避免地方割据,又保证治理效能,正如《元史·地理志》所载:“行省掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里”。

三、权力结构:分权制衡与垂直管理的机制区别

三省六部制体现的是权力制衡理念。三省长官同为宰相,形成“三驾马车”格局,如唐太宗所言:“国家本置中书、门下以相检察,中书诏敕或有差失,则门下当行驳正”。六部之间也存在分工制约,如户部掌财政但需经度支司审核,刑部主司法却需受大理寺监督。这种横向制衡机制,有效防止权力集中。

行省制则构建了垂直管理架构。行省作为中央派出机构,其长官由皇帝直接任免,官吏选任、财政收支、军事调动均需报备中央。元代规定行省“凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之”,但需遵守《至正条格》等中央法规。这种纵向控制体系,使地方治理既具自主性又不失中央监督。

四、历史影响:制度典范与疆域治理的双重遗产

三省六部制对后世官制影响深远。宋代中书门下、明代内阁、清代军机处等制度,皆可视为三省制的演变形态。其分权制衡理念,更被现代政治制度所继承。如《剑桥中国隋唐史》评价:“三省六部制是中国古代政治文明的重要成果,其制度设计至今仍有启示意义”。

行省制则开创了现代省制先河。元代行省边界打破传统山川形便,采取“犬牙交错”原则,有效防止地方割据。清代承袭行省制,将疆域划分为18省,奠定现代中国省制基础。这种制度创新,使中央政府能有效管理超大规模国家,正如费正清所言:“行省制是中国古代对现代国家治理的重要贡献”。

五、制度本质:中枢理性与地方实践的辩证统一

三省六部制与行省制的区别,本质是中枢治理与地方治理的不同逻辑。三省六部制是古代中国对韦伯官僚制理论的本土实践,通过分工协作提升治理效能;行省制则是应对超大规模疆域治理的创新,通过垂直管理实现中央集权。两者共同构成中国古代政治制度的两大支柱,正如钱穆在《中国历代政治得失》中所言:“三省六部制解决的是‘如何治国’的问题,行省制回答的是‘如何治大国’的难题”。