在《杨家将》的传奇叙事中,杨宗保作为杨家第三代核心人物,其形象深入人心:少年挂帅、智破天门阵、与穆桂英的忠贞爱情,构成了一幅波澜壮阔的英雄画卷。然而,当我们将目光从文学想象转向历史真实,却发现杨宗保的存在与否,始终笼罩在迷雾之中。这场跨越千年的历史考证,不仅关乎一个虚构人物的命运,更折射出民间传说与正史记载的复杂互动。

一、正史中的杨家将:三代忠烈的清晰脉络

《宋史·杨业传》以严谨的笔触勾勒出杨家将的真实轮廓:第一代杨业(本名重贵,号无敌)以北汉降将身份归宋,镇守雁门关屡建奇功;第二代杨延昭(本名延朗)继承父志,长期驻守河北边防,其“冰城拒敌”“地道破辽”等战术被载入《续资治通鉴长编》;第三代杨文广(字仲容)则活跃于宋仁宗时期,曾随狄青南征侬智高,后任定州路副都总管,其《平闽十八洞》战略被收录于《宋会要辑稿》。

这一官方记载与民间传说中的“杨宗保世系”形成鲜明对比:正史中杨延昭仅有一子杨文广,而小说则虚构出杨宗保作为杨延昭之子、杨文广之父的角色。这种差异源于宋代说书人的艺术加工——为延续杨家将的传奇性,在杨延昭(约958-1014年)与杨文广(1012-1074年)仅相差6岁的客观事实面前,不得不插入一代虚构人物以填补时间空白。

二、杨宗保形象的演化轨迹

杨宗保的文学形象经历了一个从模糊到清晰、从配角到主角的演变过程:

南宋萌芽期:徐大焯《烬余录》首次提及“杨宗保”,但仅作为杨延昭的从属角色出现,尚未形成独立人格。

元代戏剧化:元曲《杨六郎调兵破天阵》中,杨宗保成为破阵关键人物,其与穆桂英的爱情线初现端倪。

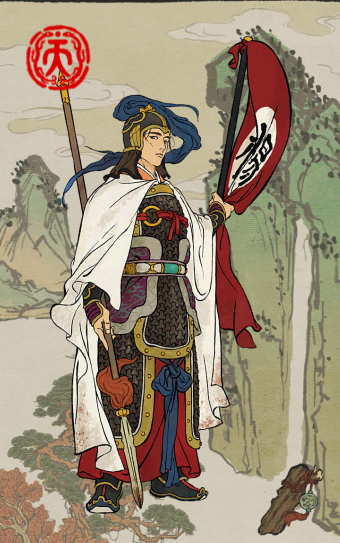

明代定型期:小说《杨家府演义》将杨宗保塑造为少年英雄,赋予其“十五岁挂帅”“梨山遇桂英”等经典情节,同时通过“杨狄失和”等支线剧情丰富人物性格。

清代完善期:地方戏曲如《穆柯寨》《天门阵》等进一步神化其形象,使其成为杨家将精神的象征符号。

这种演化轨迹与宋代以来的民间心理密切相关:在辽、西夏、金、元等北方政权轮番侵扰的背景下,百姓需要一位兼具武勇与智慧的年轻将领作为精神寄托,杨宗保的形象恰好填补了这一文化需求。

三、历史原型的多重猜想

尽管正史无载,但学者们通过文献互证提出了三种主要原型假说:

杨文广分身说:持此观点者指出,杨文广在征侬智高时已年过五旬,与小说中杨宗保“须鬓雪白”的描写存在矛盾;而其早年经历与杨宗保的少年从军故事高度吻合,可能是说书人将同一人物的不同人生阶段拆分为父子两代。

播州杨氏说:贵州播州杨氏家族(唐末至明末的土司政权)中确有“杨文广”其人,其“少孤”经历与小说中杨宗保的孤儿设定相似。但该说缺乏直接证据,且播州杨氏与麟州杨业家族无明确血缘关联。

女性英雄转译说:洛阳出土的《杨令公停灵碑》记载“有女孙杨宗保感祖之义,居庐于此”,暗示杨宗保可能源于对某位杨家女性的纪念。结合康熙《保德州志》中“杨文广妻慕容氏善战”的记载,穆桂英的形象或许正是对这位真实存在的巾帼英雄的文学重构。

四、历史与传说的辩证关系

杨宗保的虚构性并未削弱其文化价值,反而印证了民间叙事的强大生命力:

历史记忆的载体:代县鹿蹄涧杨氏宗祠保存的元代族谱中,虽无杨宗保之名,却详细记载了杨业至杨文广的世系,这种“虚实相生”的记录方式,恰恰反映了民间对英雄谱系的集体记忆需求。

民族精神的象征:在《杨家将》的传播过程中,杨宗保逐渐超越具体历史人物,成为“忠勇报国”精神的化身。其与穆桂英的“双将夫妻”模式,更开创了中国文学中“女将文化”的先河。

艺术创作的典范:从京剧《穆桂英挂帅》到电视剧《杨门女将》,杨宗保形象的不断重塑,展现了文学艺术对历史题材的创造性转化能力。这种转化虽偏离史实,却更贴近民众的情感需求。