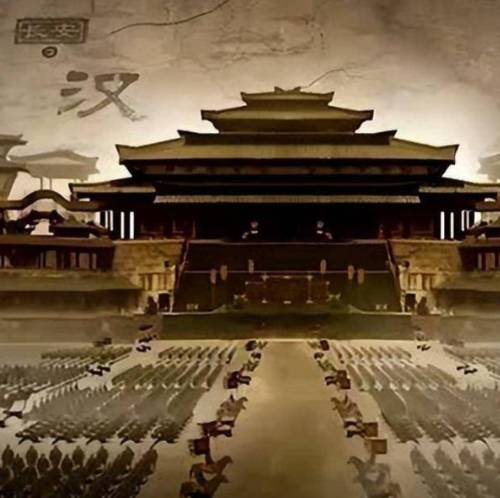

汉朝(公元前202年—公元220年)作为中国历史上首个长期统一的多民族王朝,其都城选址始终是历史研究的焦点。西安(长安)与洛阳作为两汉政治中心,承载着不同的历史使命与文化记忆。本文基于考古发现与文献记载,解析两座城市在汉朝历史中的角色定位。

一、西汉:长安——丝绸之路的东方起点

(1)定都长安的必然性

公元前202年,刘邦在楚汉之争中胜出后,本欲定都洛阳,但张良、娄敬等谋士力陈长安的战略优势:

地理屏障:长安位于关中平原,东有崤山、函谷关天险,南依秦岭,北接黄土高原,形成“四塞之国”的防御体系。

经济基础:秦代修建的郑国渠、六辅渠等水利工程使关中成为“天府之国”,可支撑都城百万人口需求。

历史传承:周王室曾在此建都近800年,秦朝亦以咸阳(与长安隔渭河相望)为政治中心,具有深厚的政治文化积淀。

(2)长安的辉煌成就

汉长安城遗址显示,其城墙周长25.7公里,面积达36平方公里,是当时世界规模最大的都城之一。城市布局以未央宫为核心,长乐宫、建章宫等宫殿群环绕,未央宫前殿遗址残高仍达15米,彰显皇家气派。作为丝绸之路起点,长安西市汇聚了来自西域的香料、珠宝与玻璃器,同时向中亚输出丝绸、漆器与铁器。汉武帝时期,张骞两次出使西域,长安成为东西方文明交汇的枢纽。

(3)西汉都城的唯一性

尽管刘邦曾短暂考虑洛阳,但实际统治期间长安始终是唯一法定都城。考古发现表明,西汉皇室陵墓群(如汉武帝茂陵)均分布于长安周边,进一步印证其政治中心地位。

二、东汉:洛阳——儒学复兴与商业繁荣

(1)光武帝的迁都决策

公元25年,刘秀重建汉朝后选择洛阳为都,主要基于三方面考量:

政治象征:洛阳为周公营建的“成周”,具有“天下之中”的礼制意义,符合东汉“复古更化”的政治理念。

经济考量:西汉末年关中地区因战乱人口锐减,而洛阳地处中原,交通便利,便于控制关东富庶地区。

军事防御:洛阳北依邙山,南望伊阙,洛水穿城而过,形成“山河控戴”的防御格局,较长安更易抵御北方游牧民族侵袭。

(2)洛阳的文化成就

东汉洛阳城遗址显示,其规模虽略小于长安(面积约23平方公里),但城市功能更为完善:

太学遗址:可容纳3万名学生,是当时世界最大的高等学府,儒学经典《白虎通义》即在此编纂。

白马寺:作为佛教传入中国的第一座官办寺院,见证了中印文化交流。

商业创新:洛阳市场出现“市楼”等管理机构,并发行“五铢钱”统一货币,推动全国商业网络形成。

(3)东汉都城的动态性

东汉时期都城并非完全固定于洛阳:

许昌时期(196—220年):董卓之乱后,汉献帝被曹操挟持至许昌,此地成为实际政治中心达24年。

长安的短暂复兴:初平元年(190年),董卓强迫献帝西迁长安,试图利用关中地形对抗关东联军,但此举加速了东汉灭亡。

三、双城记:西安与洛阳的历史对话

(1)功能互补的帝国布局

两汉都城选址体现了“战略防御”与“文化整合”的双重需求:

长安:作为军事前哨,承担抵御匈奴、开拓西域的重任,其存在强化了汉朝对西北边疆的控制。

洛阳:作为文化中心,通过太学、明堂等礼制建筑传播儒家思想,其繁荣推动了中原文化向江南、东北的扩散。

(2)考古实证的学术支撑

近年来考古发现为两汉都城研究提供新视角:

长安未央宫遗址:出土的“皇后之玺”玉印与“星宿图”壁画,揭示汉代宫廷礼仪与天文观测的紧密联系。

洛阳汉魏故城:发现的“客使图”壁画与“胡人酒肆”陶俑,印证了东汉时期国际交流的盛况。

(3)历史记忆的当代传承

西安与洛阳均将汉朝都城文化作为城市名片:

西安:通过大明宫国家遗址公园、汉城湖景区等项目,重现“九天阊阖开宫殿”的盛唐气象,同时挖掘汉代未央宫遗址价值。

洛阳:依托白马寺、汉魏故城考古遗址公园,打造“最早中国”文化品牌,并复原东汉太学建筑群。