在中国货币发展史上,大明宝钞作为明朝官方发行的唯一纸币,曾一度在市场流通,但其命运却充满了波折,最终走向了废止。那么,大明宝钞究竟是在什么时候废止的呢?这背后又有着怎样的历史背景和原因呢?

一、大明宝钞的发行与早期流通

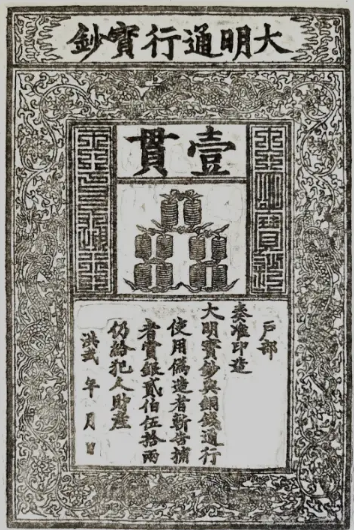

明朝洪武八年(1375年),朱元璋下令印造“大明宝钞”,并命民间通行,同时禁止金银物货交易。大明宝钞由中央政府用桑皮纸印制发行,面额分别从一贯(1000文铜钱)、500文、100文至10文不等,其中一贯面额的宝钞成为当时世界上面额最大的纸币。大明宝钞的发行,在很大程度上是为了解决明朝初期的财政困难,通过印制纸钞,明朝政府可以廉价地敛取巨额钱财,以应付各项事业。

在发行初期,大明宝钞在市场上得到了一定程度的流通。政府通过赏赐、政府开支和救济等形式,将宝钞投放市场。然而,由于政府没有建立一套完善的发行制度,对发行量没有进行合理的控制,导致宝钞的发行量逐渐失控。

二、大明宝钞的贬值与困境

随着时间的推移,大明宝钞的贬值问题日益严重。由于政府滥发宝钞,市场上宝钞的供应量远远超过了需求量,导致宝钞的购买力不断下降。同时,政府没有建立准备金制度,宝钞只是依赖政府的信用为基础,这使得公众对宝钞的信心逐渐丧失。

在洪武十九年,明朝政府就停止了征收宝钞作为粮食税。此后,虽然政府采取了一些措施来挽救宝钞,如调整税务、官方收费等,但都没有达到预期的效果。到了15世纪早期,宝钞的通货膨胀出现失控,价值开始不断下降。在成化年间,面额一贯的宝钞的购买力只有一文了,也就是贬值到了最初的千分之一。此时,小面额宝钞的制作成本都已经超过了纸钞面额,于是小钞就停止发行了。

三、大明宝钞废止时间的确定

关于大明宝钞的废止时间,史料中有着明确的记载。弘治、正德年间,钞法废止。具体来说,在弘治以后,大明宝钞基本已被废弃不用,不再是商品交易中的流通货币。这一时期,政府逐渐把田赋、商税、盐课折成银两征收,并以白银支付俸禄。白银因其自身体积小价值高、便于分割和携带等天然属性,适应了商品经济发展的需求,逐渐取代了大明宝钞成为主要货币。

到了正德年间,由于宝钞贬值迅速,造成流通困难,朝廷最终停止了钞票的发行。至同治元年(1862年),虽然这一时间点与大明宝钞的直接废止关系不大,但从更宏观的货币发展史来看,此时中国已经逐渐进入了以白银为主的货币时代,大明宝钞彻底退出了历史舞台。

四、大明宝钞废止的原因与影响

大明宝钞的废止,是多种因素共同作用的结果。首先,政府滥发宝钞导致通货膨胀,使得宝钞的购买力大幅下降,公众对宝钞的信心丧失。其次,政府没有建立完善的发行制度和准备金制度,使得宝钞的流通缺乏稳定的物质基础。此外,白银等贵金属货币的崛起,也加速了大明宝钞的淘汰。

大明宝钞的废止,对明朝的货币制度和经济发展产生了深远的影响。它标志着明朝政府在货币发行和调控方面的失败,也反映了当时商品经济发展的需求和趋势。此后,白银成为明朝和清朝的主要货币,对中国历史的发展产生了重要的影响。