在北宋与辽国长达数十年的边境冲突中,杨家将的忠烈与辽国皇室的权谋交织成一幅悲壮的历史画卷。其中,杨四郎杨延辉与辽国铁镜公主的婚姻,既是两国恩怨的缩影,也是人性在战争中的复杂写照。他们的结局,在戏曲与史实的交织中呈现出多重面貌,但核心始终围绕着“忠孝难全”与“情义抉择”的永恒命题。

一、金沙滩之变:从敌对到联姻的命运转折

公元986年,宋辽金沙滩一战成为杨延辉人生的分水岭。此役中,杨家将遭遇伏击,大郎、二郎、三郎战死,七郎被潘仁美陷害射杀,五郎杨延德出家为僧,唯有六郎杨延昭突围。杨延辉在混战中被辽军俘虏,为求生存,他隐姓埋名,化名“木易”(拆解自“杨”字),被辽国萧太后看中,招为驸马,与铁镜公主成婚。

铁镜公主并非政治联姻的棋子,而是萧太后独女,性格刚烈却重情。她对杨延辉的才貌与气度倾心,婚后二人育有一子阿哥,表面上看似平静的婚姻背后,实则暗藏身份认同的撕裂——杨延辉始终未忘自己是大宋子民,而铁镜公主则深陷对丈夫的深情与对母国的忠诚之间。

二、探母风波:忠孝与爱情的终极考验

15年后,宋辽再起战端。萧天佐摆下天门阵,佘太君亲率杨门女将西征,杨延昭挂帅,杨延辉闻讯后思母心切。铁镜公主察觉丈夫异样,追问之下得知其真实身份。面对丈夫的恳求,她陷入两难:若助其探母,可能触怒母后;若阻拦,则违背夫妻情义。最终,她选择冒险盗取萧太后的令箭,助杨延辉混出雁门关。

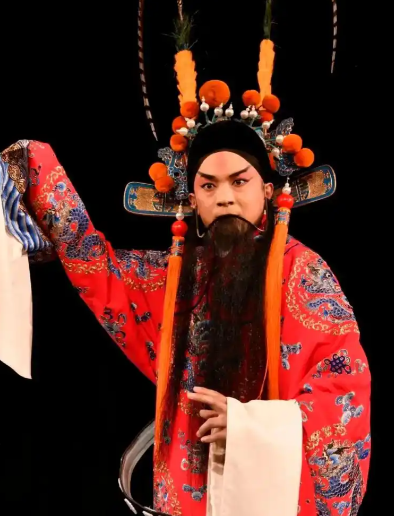

这一情节在京剧《四郎探母》中被演绎得淋漓尽致:杨延辉夜闯宋营,与佘太君、杨延昭、八姐九妹等亲人相认,母子抱头痛哭的场景成为经典。然而,离别时刻更显残酷——铁镜公主在辽营苦等,而杨延辉必须在五更前返回,否则全家性命不保。佘太君虽万般不舍,仍忍痛放行,体现杨家“忠孝不能两全”的悲剧性选择。

三、结局的三种版本:历史、戏曲与人性

杨延辉与铁镜公主的最终命运,因史料缺失与艺术加工呈现三种主要版本:

忠孝殉国版

在部分戏曲如《忠孝节》中,杨延辉的结局充满悲壮色彩。他返回辽营后被萧太后处斩,铁镜公主因羞愧自尽,杨延辉的遗体被送回宋营,佘太君拒绝特赦,坚持“叛国者不可赦”。这一版本强化了“忠孝高于私情”的伦理观,但因过于极端,逐渐被后世改编摒弃。

大团圆版

汉剧《四郎探母(带双回国)》提供了另一种结局:铁镜公主与杨延辉同归宋营,佘太君在阵前劝和,迫使辽军撤兵。萧太后最终接受女儿的选择,允许铁镜公主留宋,杨延辉则以“双重身份”继续为两国和平奔走。这一版本融合了“忠孝”与“情义”,体现对战争的反思,成为湖北汉剧的经典剧目。

历史模糊版

根据《杨家将演义》及部分史实推测,杨延辉可能未被处决,而是被贬谪至北疆戍守。铁镜公主选择随夫流放,两人在边塞度过余生,其子阿哥后来成为辽宋边境的和平使者。这一版本虽缺乏直接证据,但符合“以情化仇”的民间叙事逻辑。

四、结局背后的文化隐喻

杨延辉与铁镜公主的故事,本质上是“个体命运与家国冲突”的缩影。杨延辉的“叛国”标签,实则是战争对人性异化的结果——他既是侵略者眼中的俘虏,又是母国眼中的“叛徒”,唯有在铁镜公主的爱中,才能短暂获得身份认同的安宁。而铁镜公主的抉择,则突破了“敌我对立”的二元叙事,展现女性在权力结构中的主体性:她用盗令箭的勇气、阵前劝和的智慧,重新定义了“忠”与“孝”的边界。