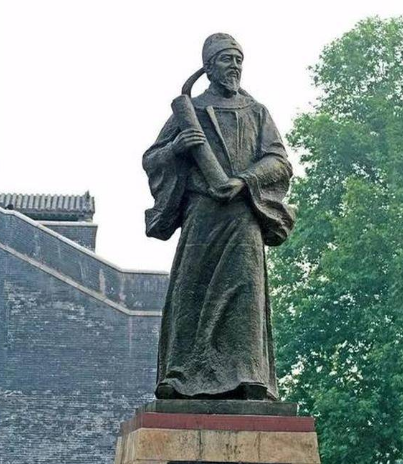

在元大都的观象台上,一位科学家正凝视着浑天仪的刻度,他手中的铜制简仪将星辰的轨迹转化为精确的数据。这位以天文观测推动历法革命的学者,正是元朝科学家郭守敬。他的一生,如同其主持编纂的《授时历》,在中华天文史上留下了不可磨灭的刻度。

一、仪器革新:从浑天仪到简仪的跨越

郭守敬的天文成就,始于对观测仪器的革命性改造。在元初,他主持修缮了河南登封观星台,这座现存最古老的天文台见证了中国天文观测从定性到定量的飞跃。更关键的是,他创制了简仪——这一将浑天仪分解为赤道装置与地平装置的创新设计,使恒星定位精度大幅提升。

简仪的精妙之处在于:

拆分浑仪结构:将传统浑天仪的复杂环系简化为独立运行的赤道经纬仪与地平经纬仪,解决了多环重叠导致的观测误差。

采用滚柱轴承:在支架与转动部件间嵌入铜制滚柱,使仪器转动灵活性提升数倍,这一设计比西方同类装置早三个世纪。

优化刻度系统:将一周天刻度细化至365.25度,与回归年天数直接对应,为历法计算提供精准基准。

这些创新使简仪的观测误差控制在1角分以内,相当于现代天文望远镜的初级精度。当欧洲天文学家还在使用笨重的浑天仪时,郭守敬的仪器已能准确捕捉行星运动的细微变化。

二、四海测验:人类首次全球性天文观测

至元十六年(1279年),郭守敬发起了一场空前规模的天文大地测量——四海测验。这场横跨欧亚大陆的观测行动:

设立27个观测站:北至西伯利亚,南达南海,东起朝鲜半岛,西抵川滇,构建起覆盖元朝疆域的观测网络。

统一测量标准:采用“周天度数”体系,以登封观星台为基准点,通过圭表日影长度推算各地纬度。

获取关键数据:测得冬至日影长度、北极星高度等参数,首次系统验证了“地圆说”在中国辖区的适用性。

其中,在南海测得的北极星高度数据,与现代计算值仅差0.35度,其精度令后世学者惊叹。这场测验不仅为《授时历》提供了实证基础,更开创了人类大规模天文地理联测的先河。

三、授时历法:领先世界三百年的时间革命

基于观测数据,郭守敬于至元十七年(1280年)编成《授时历》。这部历法的革命性体现在:

废除上元积年:打破传统历法以某次天象为起算点的旧制,改用数学模型直接推算,使历法计算摆脱了对历史观测数据的依赖。

引入三次差内插法:通过构建三次方程模拟天体运动轨迹,将日食预报精度提升至分钟级,比欧洲同类方法早三个世纪。

确立365.2425日回归年:与现代值仅差26秒,精确度领先格里高利历300年,直到1911年才被超越。

《授时历》的施行,使中国天文历法体系完成从经验观测到理论模型的质的飞跃。当欧洲还在使用误差累积严重的儒略历时,元朝民众已能依靠精准的历法指导农耕。

四、历史回响:从观象台到空间站的传承

郭守敬的天文成就,对后世产生了深远影响:

科技传承:明代《崇祯历书》直接继承《授时历》的数学模型,清代汤若望修订历法时仍参考其数据。

文化象征:登封观星台成为中国古代天文的标志性符号,其测影原理至今应用于考古天文学研究。

现代启示:郭守敬“实地观测与数学建模结合”的方法论,与当代天体物理学的实证精神高度契合。