公元前334年至公元前323年,马其顿国王亚历山大三世率军横扫波斯、埃及、两河流域及印度河流域,建立起横跨欧亚非的庞大帝国。这场持续十年的军事征服,不仅重塑了西方古典世界的格局,更在时空维度上与东方中国产生隐秘关联。当亚历山大的铁骑踏碎波斯帝国的疆域时,中国正处于战国中期的激烈动荡中,两大文明虽未直接交锋,却通过贸易网络与文化潜流,为未来的文明对话埋下伏笔。

一、时空交叠:战国烽火与希腊化浪潮的并行

亚历山大东征的时间线精准对应中国战国时期(公元前475年—前221年)。公元前334年,当亚历山大在格拉尼库斯河击溃波斯军队时,中国正经历着商鞅变法后的秦国崛起;公元前323年亚历山大病逝巴比伦时,齐魏马陵之战刚结束两年,孙膑的“减灶诱敌”之计仍在军事史上回响。这种时空的平行推进,使两大文明在各自疆域内完成着类似的整合:亚历山大通过军事征服建立帝国,中国则通过兼并战争走向统一。

地理上,亚历山大帝国的东界延伸至印度河流域,与中国西部疆域仅隔帕米尔高原。塞琉古王朝(亚历山大帝国分裂后的三大王朝之一)的疆域曾东至中亚锡尔河,与秦国的西域扩张形成潜在接触带。尽管缺乏直接史料证明双方有官方往来,但考古发现显示,公元前4世纪的中亚地区已出现希腊式钱币与中国丝绸的共存现象,暗示着民间贸易的活跃。

二、文明镜像:军事征服与制度创新的双重变奏

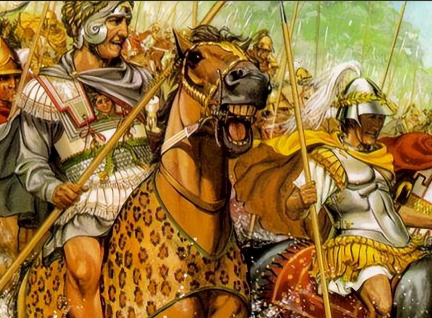

亚历山大的征服模式与中国战国变法形成鲜明对比。马其顿方阵以重装步兵为核心,配合骑兵的侧翼包抄,这种战术体系在伊苏斯战役(公元前333年)和高加米拉战役(公元前331年)中展现得淋漓尽致。与之呼应的是,中国战国时期的军事创新同样激烈:赵武灵王“胡服骑射”(公元前307年)改革骑兵装备,齐国技击之士与魏国武卒的特种部队建设,均体现着对战术效率的极致追求。

在制度层面,亚历山大在征服地推行“希腊化”政策,建立以希腊语为官方语言、希腊式城市为行政中心的统治体系。这种文化移植策略,与中国战国时期的“变法运动”异曲同工:商鞅在秦国推行“废井田、开阡陌”,李悝在魏国制定《法经》,吴起在楚国“损有余而补不足”,均是通过制度重构实现国家动员能力的飞跃。两种改革虽方向不同——前者侧重文化同化,后者侧重制度革新,但都为帝国统治提供了关键支撑。

三、贸易潜流:丝绸之路前的文明触角

尽管亚历山大东征未直接抵达中国,但其征服行动客观上疏通了连接东西方的贸易通道。希腊商人沿着帝国疆域向东拓展,将葡萄酒、橄榄油和雕塑艺术带入中亚,同时从东方获取丝绸、香料和青铜器。这种贸易网络在公元前2世纪张骞通西域后演变为正式的丝绸之路,但在亚历山大时代已现雏形。

中国史料对此隐约可见端倪。《史记·大宛列传》记载,张骞在巴克特里亚(今阿富汗北部)见到“蜀布”和“邛竹杖”,证明四川与印度之间存在贸易路线。更耐人寻味的是,亚历山大在印度河流域发现的“棉布”,与中国史书中的“木棉”记载形成时空呼应。这些零散线索拼凑出一个事实:在官方记载缺失的公元前4世纪,民间商队已通过中亚走廊进行着跨文明物资交换。

四、文化余波:希腊化遗产与华夏文明的隐性对话

亚历山大东征最深远的影响,在于其播下的“希腊化”种子。当希腊语成为中亚通用语言、希腊式剧场在阿富汗兴建时,中国正经历着诸子百家的思想碰撞。尽管缺乏直接证据表明两者存在交流,但某些文化现象呈现出惊人的相似性:

科学思维的共鸣:亚历山大里亚学派将希腊几何学与埃及天文学结合,开创了实证科学传统;与此同时,中国战国时期的《墨经》已包含光学、力学原理的朴素记载,两者在科学探索路径上殊途同归。

艺术风格的渗透:希腊化艺术强调人体比例与动态表现,这种审美取向通过中亚传入印度,可能间接影响了中国战国时期的青铜器纹饰演变。湖北曾侯乙墓出土的青铜尊盘(公元前433年),其繁复的蟠螭纹与希腊化时期的卷草纹存在形式上的呼应。

宗教哲学的互鉴:希腊斯多葛学派强调“与自然一致”,与中国道家“天人合一”思想形成跨时空对话;而佛教通过希腊化地区的传播,最终在东汉时期传入中国,完成了文明传递的闭环。

五、历史回响:未完成的文明对话

亚历山大东征的突然终止(因病逝于巴比伦)使两大文明的直接碰撞化为泡影,但其留下的“希腊化世界”却成为连接东西方的桥梁。当汉武帝派张骞出使西域时(公元前138年),距离亚历山大东征已过去近两百年,但希腊化文明的影响仍残留在中亚的城邦遗址中。这种文明的延迟互动,恰似投入历史长河的石子,其涟漪在时空维度中持续扩散。