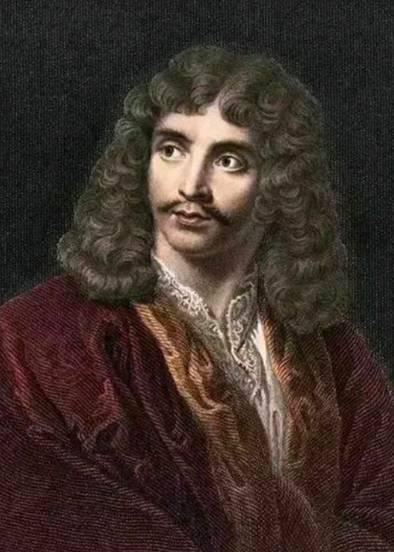

作为法国17世纪古典主义喜剧的奠基人,莫里哀以《伪君子》《悭吝人》《唐璜》等作品构建了欧洲戏剧史上的不朽丰碑。他以锋利的笔触撕开封建社会的虚伪面纱,用夸张的喜剧形式揭示人性弱点,其作品至今仍在全球舞台上焕发着生命力。

一、《伪君子》:宗教伪善的终极审判

1664年首演的《伪君子》(又名《达尔杜弗》)是莫里哀反封建斗争的里程碑。剧中,教会骗子达尔杜弗伪装成虔诚的圣徒,以“禁欲”为幌子潜入富商奥尔恭家中,企图勾引其妻子并侵吞家产。莫里哀通过三层戏剧冲突揭露宗教伪善:

表象与本质的撕裂:达尔杜弗每日跪拜苦修,却偷藏情书、垂涎美色;

信仰与权力的媾和:奥尔恭因迷信达尔杜弗的“神性”,竟将家产赠予骗子,甚至将女儿许配给他;

个体与制度的对抗:达尔杜弗最终因国王干预被捕,暗示封建王权对宗教腐败的短暂制衡。

该剧首演时遭教会封杀,莫里哀多次上书路易十四力争,最终迫使禁令解除。剧中“上帝啊,我多么爱您!”的经典台词,成为讽刺宗教虚伪的永恒符号。

二、《悭吝人》:四大吝啬鬼的永恒标杆

与莎士比亚《威尼斯商人》中的夏洛克、巴尔扎克《欧也妮·葛朗台》中的葛朗台、果戈里《死魂灵》中的泼留希金并称“世界四大吝啬鬼”,莫里哀笔下的阿巴贡将贪婪演绎至极致:

金钱至上:他将金币藏在花园,却因怀疑仆人偷窃而彻夜难眠;

亲情沦丧:为节省嫁妆,强迫女儿嫁给年迈富翁,儿子则需迎娶穷寡妇;

自我异化:当发现藏金被偷时,他竟喊出“吃我肉吧,但别动我的钱!”的疯狂独白。

1668年首演时,莫里哀采用“闹剧式”表演:演员通过夸张的肢体动作(如疯狂翻找、撕扯衣襟)强化喜剧效果,同时以诗体对白保持文学性。这种“雅俗共赏”的风格,使该剧成为法国古典喜剧的典范。

三、《唐璜》:贵族堕落的黑色寓言

1665年创作的五幕散文剧《唐璜》,是莫里哀对贵族阶层的终极审判。他改编西班牙传说,赋予唐璜双重人格:

表面风雅:他精通音乐、舞蹈,以“自由思想者”自居,引诱贵族妇女;

内在腐朽:为满足私欲,他背弃誓言、谋杀总督、亵渎神灵,最终被石像拖入地狱。

莫里哀突破古典主义“三一律”束缚,让剧情横跨西班牙、意大利多地,时间跨度达数年。剧中仆人斯卡纳莱尔的市井智慧与唐璜的贵族虚伪形成鲜明对比,揭示封建等级制度的崩塌已不可逆转。

四、社会批判的多元维度

莫里哀的喜剧宇宙远不止上述三部经典:

女性解放:《太太学堂》(1662)批判封建礼教对女性的压迫,女主角阿涅丝冲破监护人束缚追求爱情;

贵族虚伪:《恨世者》(1666)以整个贵族社会为靶子,揭露上流社会的勾心斗角;

医道乱象:《无病呻吟》(1673)通过庸医阿尔冈的形象,讽刺17世纪法国医疗体系的腐败。

这些作品共同构成一幅17世纪法国社会的浮世绘:教会伪善、贵族堕落、金钱至上、性别压迫……莫里哀以喜剧为手术刀,精准剖开封建制度的毒瘤。

五、艺术创新与历史影响

莫里哀的喜剧革命体现在三个层面:

角色塑造:他创造达尔杜弗、阿巴贡等典型人物,使“伪君子”“吝啬鬼”成为世界文学中的经典符号;

表演体系:他融合意大利即兴喜剧与法国古典戏剧,开创“芭蕾舞喜剧”形式,如《贵人迷》(1670)中穿插的芭蕾舞段;

语言风格:他打破贵族法语与民间俚语的界限,使台词既具文学性又贴近生活,如《可笑的女才子》(1659)中贵族将“镜子”称为“丰韵的顾问”。

1996年,法国将每年4月定为“莫里哀戏剧月”,全球剧院同步上演其作品。从路易十四的宫廷到当代舞台,莫里哀的喜剧始终在提醒人类:虚伪与贪婪从未消失,但笑声永远是揭露它们的最佳武器。