在西安市灞桥区纺渭路西侧,坐落着一个拥有2200年历史的古村——贺韶村。其名称从“火烧村”到“贺韶”的转变,既承载着西汉韩信之死的悲壮传说,也暗含着百姓对祥瑞的朴素向往,更折射出中国乡村在历史长河中的文化韧性。

一、韩信之死:村名起源的悲壮底色

公元前195年,吕后与萧何在长安城长乐宫设计诱杀韩信。据传,韩信头颅自汉长安城向东滚去,欲往灞桥吕家堡的吕后行宫“评理”。过灞河后,头颅化火引发大火,烧毁十三村,最终被东海龙王降雨熄灭。村民为纪念龙王,在韩信墓前修建龙王庙,并将被焚毁的村落称为“火烧村”。这一传说在《灞桥区志》中虽未明确记载,但当地流传的“头颅化火”“火烧十三村”等细节,与《史记》中韩信“成也萧何,败也萧何”的命运形成互文,为村名起源增添了历史厚重感。

二、谐音改称:从灾厄到祥瑞的集体重构

至清朝嘉庆年间,“火烧”二字因不吉利被村民忌讳。读书人取其谐音,将村名改为“贺韶”。“贺”既呼应了贺姓家族在此地的繁衍,又暗含“贺喜”之意;“韶”则取自《尚书》“箫韶九成,凤凰来仪”,象征祥瑞。这一改名不仅是对历史创伤的修复,更体现了中国传统村落文化中“名正言顺”的深层逻辑——通过语言符号的转化,将灾厄记忆转化为对美好生活的祈愿。

三、贺氏家族:村名背后的士族印记

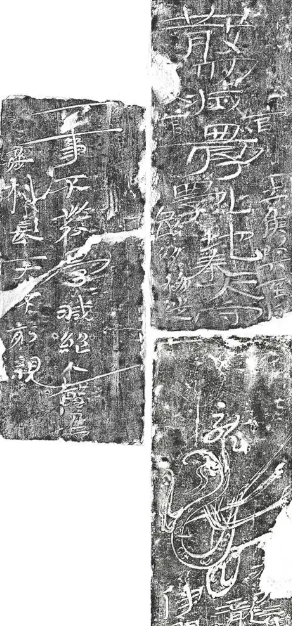

贺韶村与会稽贺氏存在潜在关联。会稽贺氏为东汉庆纯避安帝讳改姓而来,是江东名门望族。三国时期,贺齐之孙贺邵曾任东吴中书令,其家族在江南影响深远。尽管目前无直接证据表明贺韶村贺氏与会稽贺氏同源,但“贺”姓在当地的长期存在,以及村中贺姓家族在明清时期的显赫地位,暗示着士族文化对基层社会的渗透。例如,东村王氏家族在槐树湾为祖宗修筑的四知堂墓园,其石雕工艺之精美,与会稽贺氏“善属文,博览群籍”的家学传统遥相呼应。

四、交通要冲:村名演变的经济动因

贺韶村地处铜人原,是渭河南岸的二级台地,汉唐时期即为官宦墓葬区。清朝至民国初年,由西安城经未央区水腰村过灞河到耿镇渭河渡口的驿道经过村口,使贺韶成为渭北与西安之间的重要交通节点。这种地理优势促使村名从“火烧”向更具吸引力的“贺韶”转变,以吸引商旅驻足。例如,上世纪三十年代修筑陇海铁路时,贺韶村因交通便利成为货物集散地,进一步强化了“贺韶”作为繁荣之地的象征意义。

五、文化记忆:村名演变的永恒价值

贺韶村的名称演变,是中国乡村文化记忆的生动样本。从“火烧”到“贺韶”,既是对自然灾害的集体遗忘,也是对美好生活的诗意重构。这种转变在当代依然具有现实意义:村中保存的龙王庙遗址、王氏家族墓园石雕等物质文化遗产,与“韩信之死”等非物质文化遗产共同构成村落的文化基因。而“贺韶”这一名称本身,已成为连接历史与现实的纽带,提醒人们铭记苦难、珍惜祥瑞。

站在纺渭路上远眺贺韶村,现代化的地铁14号线贺韶站与古老的村落形成时空对话。这个因韩信之死而得名的村庄,在历经两千余年的风雨后,依然以“贺韶”之名诉说着对和平与繁荣的永恒追求。其名称的演变史,不仅是一部乡村文化史,更是一部中华文明中“化灾为祥”的生存智慧史。