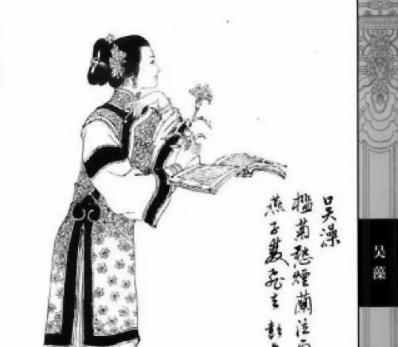

在清代文坛的璀璨星空中,吴藻宛如一颗独特而耀眼的星辰,以其卓越的才情和非凡的创作,在男性主导的文学领域中留下了浓墨重彩的一笔。她不仅是清代著名的女曲作家,更是词坛上独树一帜的才女,与徐灿、顾春并称为清代“闺秀词三大家”。

一、出身与成长:书香浸润的才情萌芽

吴藻,字苹香,自号玉岑子,浙江钱塘(今杭州)人,祖籍安徽黟县。她出生于一个商人家庭,父亲吴葆真虽以丝绸生意为业,却对书香风雅之事情有独钟。在吴藻幼年时期,父亲便重金聘请名师,教她读书习字、作诗填词、弹琴谱曲、绘图作画。在这样优越的家庭环境和浓厚的文化氛围熏陶下,吴藻自幼便展现出了过人的聪慧和对文学艺术的浓厚兴趣。她如饥似渴地汲取着知识的养分,在诗词的世界里尽情遨游,为日后的文学创作奠定了坚实的基础。

二、婚姻生活:理想与现实的落差

随着年龄的增长,吴藻到了婚嫁的年纪。尽管她才貌双全,却因对婚姻有着较高的精神追求,拒绝了许多庸常的求婚者。然而,在父母的软磨硬劝下,她最终在二十二岁时嫁给了同城丝绸商黄某。这场看似门当户对的婚姻,却并未给吴藻带来预期的幸福。丈夫虽对她百般宠爱,却对文学毫无兴趣,无法与她在精神层面产生共鸣。吴藻的一腔才情和满腹心事,在丈夫那里得不到理解和回应,这让她感到无比的孤独和失落。但幸运的是,丈夫给予了她相对宽松的生活空间,使她能够在婚后继续追求自己的文学梦想。

三、文学创作:婉约与豪迈的交融

吴藻的文学创作以词曲为主,她的词作风格独特,既继承了婉约派的细腻柔情,又融入了豪放派的慷慨激昂。她以抒怀、咏物、题咏、交游为主要创作内容,文情闲适,情感真挚。在她的词中,既有对闺中生活的细腻描绘,如《如梦令·燕子未随春去》中“燕子未随春去,飞到绣帘深处。软语话多时,莫是要和侬住”,以灵动的笔触展现了少女的娇嗔与可爱;又有对人生境遇的深刻感慨,如《浣溪沙·一卷离骚一卷经》中“一卷离骚一卷经,十年心事十年灯。欲哭不成还强笑,讳愁无奈学忘情”,道出了她内心的愁苦与无奈。

吴藻的一些词作还具有清刚豪迈之气,展现了她不输男儿的胸襟和抱负。在《金缕曲·闷欲呼天说》中,她大声疾呼“闷欲呼天说。问苍苍、生人在世,忍偏磨灭”,表达了对命运不公的愤懑和对人生理想的执着追求;“待把柔情轻放下,不唱柳边风月;且整顿、铜琶铁拨。读罢《离骚》还酌酒,向大江东去歌残阕”,则彰显了她豪迈的气概和壮志豪情。

除了词作,吴藻还创作了杂剧《乔影》。在剧中,她塑造了一个不爱红妆、自画男装打扮、饮酒读骚的形象——谢絮才,通过谢絮才的言行举止,抒发了自己内心深处对性别身份的困惑和对自由、理想的向往。

四、社交与影响:闺阁中的文学引领者

吴藻交游甚广,与词坛名流张景祁、黄燮清、赵庆禧、陈文述等皆有往来。她经常参加文人们的诗文酒会,与他们一同登酒楼、上画舫,举杯畅饮,高声唱和。在社交活动中,吴藻以其卓越的才情和独特的魅力,成为了闺阁中的文学引领者。她的词作在当地文人中间引起了极大的轰动,人们纷纷称赞她是“当朝的柳永”。她不仅与女性文人相互唱和,还结识了许多男性文人才士,与他们进行文学交流和创作切磋,为清代文坛注入了一股清新而独特的女性力量。

五、晚年与归宿:皈依佛门的宁静

咸丰十一年(1861年),太平军攻克杭州,吴藻离乡避难。在经历了人生的种种波折和动荡后,她在晚年选择了皈依佛门。或许是在佛法的清净中,她找到了一片心灵的净土,得以慰藉自己饱经沧桑的灵魂。同治元年(1862年),吴藻在宁静中离世,结束了她传奇而又充满遗憾的一生。

吴藻的一生,是追求自由与理想的一生,是在文学道路上不断探索和奋斗的一生。她的才情和作品,不仅为清代文学增添了一抹绚丽的色彩,也为后世的女性文学创作提供了宝贵的借鉴和启示。她用自己的文字,在历史的长河中留下了属于自己的独特印记,成为了中国文学史上一位不可忽视的杰出女性。