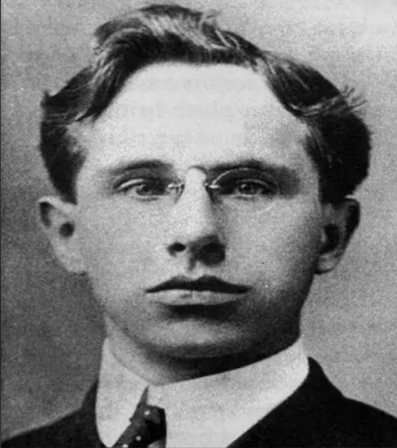

在管理学发展的长河中,切斯特·巴纳德(Chester Irving Barnard)的名字如同一座灯塔,既照亮了现代组织理论的航道,又以独特的人文视角重塑了管理的本质。这位未获得哈佛学位的“非典型学者”,凭借对组织本质的深刻洞察与实践智慧,成为管理学史上承前启后的关键人物。

一、从实践者到理论家的跨越:非典型学者的崛起之路

巴纳德的人生轨迹打破了传统管理大师的成长范式。1909年,因缺乏自然科学学分未能从哈佛毕业的他,以统计员的身份进入美国电话电报公司(AT&T),开启了从基层到总裁的传奇职业生涯。在贝尔电话系统任职的30余年间,他历任工程师、副总裁助理、宾夕法尼亚贝尔总裁,最终执掌新泽西贝尔电话公司长达20年。这段经历不仅赋予他“可能是美国最适合任何企业管理职位的智慧人物”的赞誉,更让他在1920年代大萧条期间,通过指导新泽西州减灾工作、创立联合服务组织(USO)等实践,积累了应对复杂组织危机的宝贵经验。

尽管未接受完整的学术训练,巴纳德却以惊人的自学能力构建起理论大厦。他精通多国语言,广泛涉猎社会学、心理学与物理学,将韦伯的官僚制理论、帕累托的社会学分析、梅奥的人际关系学说熔于一炉。1938年出版的《经理人员的职能》被誉为“管理思想的丰碑”,其影响力持续至今,被重印18次,成为组织理论领域引用率最高的经典之一。

二、组织理论的革命者:重新定义管理的本质

巴纳德的理论突破始于对传统组织观的颠覆。面对古典管理理论将组织简化为“效率机器”的倾向,他提出“组织是协作系统”的核心理念,将组织定义为“两个以上的人为实现共同目标而有意协调活动的体系”。这一观点包含三重革命性内涵:

动态平衡视角:组织并非静态结构,而是通过“诱因-贡献”机制维持的动态平衡。当组织提供的诱因(薪酬、地位、成就感)超过成员的贡献(时间、技能、忠诚)时,系统方能存续。这种平衡论首次将人的心理需求纳入组织分析框架,为后来的激励理论奠定基础。

非正式组织的发现:巴纳德敏锐观察到,在正式结构之外,员工通过非正式沟通形成的“隐形网络”同样影响组织效能。他主张管理者应引导非正式组织与正式目标协同,而非简单压制,这一洞见启发了现代企业文化理论。

权威接受论的颠覆:传统权威观认为权力源自职位,巴纳德则提出“权威来自下属的接受”。他通过“无差别区”概念揭示,只有当命令与组织目标、个人利益一致且被理解时,权威才真正存在。这一理论为民主式领导风格提供了理论依据。

三、管理艺术的践行者:在危机中彰显人文智慧

巴纳德的管理思想始终贯穿着强烈的人文关怀。在贝尔电话公司任职期间,他坚持“绝不裁员”政策,通过创新服务、拓展市场度过经济危机,却因忽视财务纪律在战后陷入困境。这种“重人轻利”的倾向,既体现其理想主义情怀,也暴露出理论在现实中的局限性。

其管理实践呈现三大特色:

道德领导力:他认为管理者不仅是决策者,更是组织价值观的塑造者。在USO任职期间,他通过建立志愿者网络,将个人牺牲与国家目标结合,创造了高效的社会协作模式。

沟通至上主义:巴纳德设计出“正式信息交流体系”,要求每个成员拥有明确沟通渠道,并强调“信息必须具有权威性”。这种对透明沟通的强调,在数字化时代仍具现实意义。

开放系统思维:他提出组织必须与外部环境保持物质、能量交换,否则将陷入“熵增死亡”。这一观点比系统论大师贝塔朗菲的著作早十余年,预示了后来战略管理理论的发展。

四、跨越时空的影响:从西蒙到德鲁克的思想传承

巴纳德的理论遗产深刻塑造了现代管理学的发展轨迹。赫伯特·西蒙将其决策理论发展为“有限理性”模型;彼得·德鲁克在《管理的实践》中多次引用巴纳德的组织平衡论;明茨伯格的经理角色理论则直接继承其关于信息处理的洞见。日本管理学家占部都美更断言:“现代管理论又称为巴纳德-西蒙理论。”

在当代管理实践中,巴纳德的思想依然焕发生机。谷歌的“20%自由时间”制度、奈飞的“情景管理”模式,本质上都是对“诱因-贡献”平衡的创新演绎;扎克伯格通过内部论坛保持透明沟通的做法,则与巴纳德的“权威接受论”遥相呼应。