当萨拉热窝的枪声撕裂1914年的夏日,奥匈帝国这艘双头鹰旗舰在巴尔干半岛的浅滩搁浅,这个横跨中欧的古老帝国,在第一次世界大战的惊涛骇浪中,上演了比戏剧更荒诞的兴衰史。

一、工业巨人的军事底气

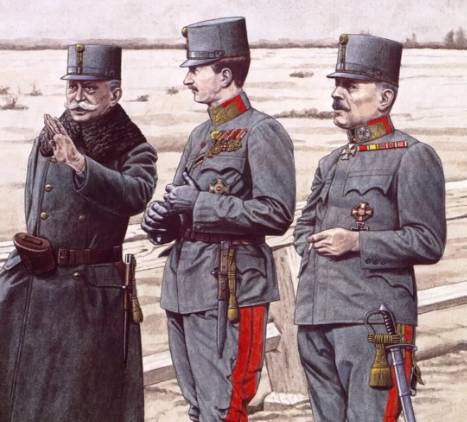

1914年的维也纳,斯柯达兵工厂炉火正旺。这座军工巨兽生产的100毫米榴弹炮,射程覆盖整个战场;曼利夏步枪的精度令德国同行侧目。奥匈帝国工业产值雄踞欧洲第四,铁路网密度超越法国,战略机动性令协约国胆寒。300万训练有素的常备军,理论上可动员800万大军,这种战争潜力让意大利的百万军队在伊松佐河畔无功而返。

但武器精良难掩致命短板:军队语言系统如同巴别塔,指挥官需携带12种语言手册。匈牙利骑兵拒绝向斯拉夫兄弟开枪,捷克士兵高唱塞尔维亚国歌。这种民族离心现象,使奥匈军队沦为"武装联合国",战斗力在巴尔干战场被塞尔维亚民兵击得粉碎。

二、政治结构的先天痼疾

哈布斯堡王朝的统治合法性,建立在脆弱的民族契约之上。匈牙利贵族与奥地利官僚的权力博弈,导致军事改革停滞半个世纪。当德国在1916年推出MG08机枪时,奥匈军队仍在使用19世纪的铜管火炮。这种制度性腐败,让雷德尔上校们靠贩卖情报购置豪宅,却让士兵用血肉之躯对抗现代战争。

外交决策同样摇摆不定。皇储斐迪南大公被刺后,维也纳在柏林与莫斯科间首鼠两端,既想教训塞尔维亚,又恐惧俄国干预。这种战略短视,使奥匈帝国在1914年同时面对俄法两大强国,陷入两线作战的泥潭。

三、战场表现的冰火两重天

在东线,奥匈军队与德军协同作战,将战线推进到第聂伯河畔。但在加利西亚的泥泞中,他们被布鲁西洛夫攻势击溃,80万士兵成为俄军战俘。南线对意大利的防御堪称经典,10万奥匈士兵挡住百万意军,却在亚得里亚海被英军封锁。最讽刺的是对塞尔维亚的"惩罚战争",50万大军三次进攻,却被25万塞军击溃,战损比达2:1。

海军表现同样矛盾。奥匈潜艇在地中海击沉协约国商船50万吨,却无力突破奥特朗托海峡的封锁。这种战术成功与战略失败的悖论,贯穿整个战争。

四、帝国解体的历史必然

当1918年捷克军团攻占基辅时,维也纳的哈布斯堡皇宫已人去楼空。这个依靠联姻维系的帝国,在民族自决的浪潮中土崩瓦解。其解体并非单纯军事失败,而是工业化时代对前现代帝国的审判:当斯柯达兵工厂的炮弹无法填补民族认同的鸿沟,当布达佩斯与布拉格的离心离德超越对皇室的忠诚,奥匈帝国的崩溃早已注定。

回望这段历史,奥匈帝国就像个蹒跚的巨人:手持先进武器,却踩着政治流沙;披着强大外表,内里早已腐朽。它的命运警示着:任何忽视民族认同的政治实体,终将在历史洪流中化作尘埃。而那双头鹰旗帜的坠落,也为20世纪的民族国家浪潮,提供了最生动的反面教材。