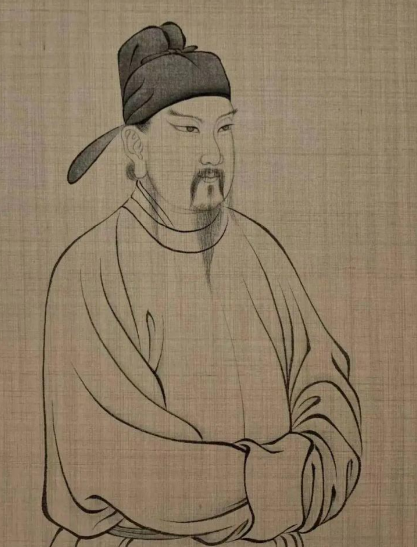

在中国绘画史上,吴道子如同一座难以逾越的高峰,以“吴带当风”的笔法开创了盛唐绘画的辉煌时代。然而,这位被后世尊为“画圣”的传奇人物,其晚年经历与逝世细节却笼罩在历史迷雾中,甚至衍生出神话般的传说。通过梳理现存史料与地方志记载,我们试图还原这位艺术巨匠生命终章的真实图景。

一、乱世漂泊:安史之乱后的颠沛流离

吴道子的一生与盛唐的兴衰紧密相连。他出生于唐高宗永隆元年(680年)左右的河南禹州,少年孤苦却展现出惊人天赋,未及弱冠便已“穷丹青之妙”。唐玄宗开元年间,吴道子被召入宫廷供奉,成为御用画师,其壁画作品遍布长安、洛阳两京的寺观道院。

然而,天宝十四载(755年)爆发的安史之乱彻底改变了他的命运。叛军攻陷长安后,唐玄宗仓皇逃往蜀地,吴道子作为宫廷画师随行。尽管两京于次年收复,但年逾古稀的他已无力攀越险峻的巴蜀栈道,被迫滞留蜀中。这一时期,他辗转于成都、资阳等地,以卖画为生,晚年境遇与早年“日画嘉陵江三百里”的辉煌形成鲜明对比。

二、资阳终老:神话与现实的交织

关于吴道子之死的具体时间与地点,现存史料存在明显分歧。综合《资阳县志》《益州名画录》及现代研究,可梳理出两条主要线索:

神话化记载:据《资阳县志》记载,吴道子晚年应资阳缙绅王播之请绘制《鹿图》。画成次日,画中仙鹿竟破壁而出,吴道子为追回灵鹿遁入山洞,从此不知所踪。乡人遂以石砌封洞口,将其奉为“真人墓”,香火延续至今。这一传说虽充满奇幻色彩,却折射出后世对画圣的崇敬——百姓宁愿相信他羽化登仙,也不愿接受其真实死讯。

现实考据:多部史籍指向吴道子卒于唐代宗永泰元年(765年)前后,享年约76岁。例如,《益州名画录》明确记载他在此期间为资阳王播作画后去世;《360doc个人图书馆》等资料也支持这一时间线。结合其弟子卢棱伽于乾元元年(758年)仍在成都作画,可推断吴道子至少活到了758年之后。

三、身后纷争:衣冠冢与石棺材的百年纠葛

吴道子逝世后,其遗骨归属引发了一场跨越千年的争议。1990年,53代世孙吴庚寅赴资阳李家沟寻根,发现传说中的“真人墓”已沦为菜园,仅存石棺材与茅舍遗迹。当地村民证实,此处确为吴道子作画修真之地,但墓穴早已无存。

这场寻根行动意外引发了文物归属风波。1998年,禹州市政府计划将石棺材迁回山底吴村以发展旅游,却遭到资阳村民强烈反对。双方争执不下,最终在文化部门协调下达成妥协:石棺材留存资阳,禹州另建衣冠冢。如今,河南禹州的山底吴村已形成完整的画圣文化景观,包括画圣祠、吴道子国画院及十八连环彩石洞等景点;而资阳李家沟的“真人墓”遗址,则成为当地百姓祈福的场所,每年农历三月十八日(传为吴道子诞辰),仍有民间艺人前来献艺。

四、历史回响:画圣精神的永恒传承

吴道子之死,不仅是个人生命的终结,更象征着一个艺术时代的落幕。他晚年漂泊蜀中的经历,恰似盛唐由盛转衰的缩影;而其身后引发的文化争夺战,则印证了“画圣”二字在后世心中的分量。

从艺术成就看,吴道子开创的“吴家样”打破了顾恺之“高古游丝描”的束缚,以豪放奔放的线条赋予人物动态之美。他笔下的《地狱变相图》令“观者毛骨悚然”,《送子天王图》则成为中日绘画交流的经典范本。这种创新精神与人文关怀,使其作品超越时代限制,至今仍被视为中国绘画的巅峰之作。

从文化影响看,吴道子死后,其弟子卢棱伽、张藏、杨庭光等人继承衣钵,形成盛唐绘画的“疏体”流派。宋代《宣和画谱》收录其作品93幅,而民间流传的摹本更是不计其数。在日本正仓院、美国大都会博物馆等机构,仍可见到受吴道子风格影响的唐代壁画与屏风画。