西汉初年,汉王朝为恢复秦末战乱后的经济,推行“与民休息”政策,允许民间自由铸钱、冶铁、煮盐,国家仅设官收税。这一政策虽促进了手工业与商业的繁荣,却埋下两大隐患:其一,诸侯国与地方豪强通过掌控盐铁资源迅速坐大,威胁中央集权;其二,匈奴侵扰导致军费激增,文景之治积累的财富逐渐耗尽。据《汉书·食货志》记载,元狩三年(前120年),仅因“漕转山东粟以给中都官,岁不过数十万石”,朝廷已感“费不可胜供”。

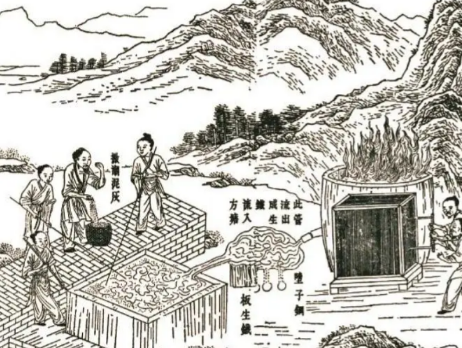

汉武帝元狩四年(前119年),为应对财政危机与边疆威胁,朝廷正式推行盐铁官营政策。全国在28个郡设盐官35处、铁官48处,形成“跨山泽,擅官市”的专卖体系。以丹阳郡铜官(今安徽铜陵)为例,此地因铜矿资源丰富且临江利运,成为唯一设“铜官”的产区,其冶铜规模达“日产铜万斤”,为铸钱、造器提供原料保障。这一制度将盐铁业从“少府管辖”转归“大司农统辖”,标志着国家经济管控体系的重大转型。

制度演进:严格管控与波折调整的百年实践

1. 汉武帝时期的全面垄断

盐铁官营推行后,迅速成为汉朝财政支柱。元鼎二年(前115年),朝廷通过“均输法”将盐铁利润与地方赋税结合,形成“盐铁之利二十倍于古”的财政格局。然而,严格管控也引发民间抵触:山东地区“冶铁世家”因失去生计而举家南迁;长江流域出现“私铸铁器,价十官铁”的黑市交易。南阳瓦房庄汉代冶铁遗址出土的铁器中,兵器占比高达60%,农具仅占20%,印证了官营作坊的军事导向。

2. 盐铁会议与政策松绑

制度调整始于汉昭帝始元六年(前81年)的“盐铁会议”。60余名贤良文学代表与御史大夫桑弘羊展开辩论,前者提出“王者不蓄聚,下藏于民”的儒家经济观,后者则强调“制四夷,安边足用”的国防必要性。这场持续半年的辩论虽未废除盐铁专营,却促成酒类专卖的取消,并推动朝廷降低盐价(宣帝地节四年,前66年)。

3. 废而复立的波动期

元帝初元五年(前44年),因灾荒与财政压力,朝廷首次废止盐铁官营,但三年后因边疆战事恢复;王莽新朝推行“五均六筦”,将盐铁纳入更严苛的管控体系;东汉光武帝建武六年(30年),虽未明确废止专卖,但允许民间“煮盐铸铁,入税县官”,形成官营与民营并存的过渡模式。

制度终结:东汉章和年间的彻底转型

东汉章帝时期,财政危机再度引发盐铁政策争议。元和年间(84-86年),朝廷为筹措南匈奴军费,短暂恢复盐铁官营,却在和帝即位(88年)后遭遇强烈反对。太尉郑众以“与民争利”为由谏言废止,最终促成“罢盐铁之禁,纵民煮铸”的决策。这一转变标志着国家经济管控从“直接经营”转向“税收调节”,盐官职能也由“产销一体”变为“专司课税”。

制度转型的深层原因在于:其一,东汉豪强地主势力远强于西汉,官营体系难以渗透地方经济;其二,铁器生产技术普及(如“炒钢法”的推广)降低了行业门槛,官营优势丧失;其三,儒家“重农抑商”思想影响加深,朝廷更倾向通过土地政策而非工商管控维持统治。据《后汉书·郑众传》记载,章和二年(88年)废止令颁布后,“民得其便,岁增课税千万”,印证了制度转型的经济合理性。

历史影响:中央集权与市场经济的双重遗产

汉代盐铁官营制度虽在东汉中叶退出历史舞台,却留下深远影响:

财政层面:开创了中国古代专卖制度的先河,其“官收、官运、官销”模式被后世(如唐代榷茶、宋代榷盐)广泛借鉴。据《唐会要》记载,文宗时期(827-840年)盐铁使年入达600万缗,占财政收入的60%以上。

政治层面:制度存废之争折射出中央集权与地方势力、国家干预与市场自由的永恒矛盾。司马光在《资治通鉴》中评价:“盐铁之利,取大利而舍细苛”,道出了政策平衡的艰难。

技术层面:官营体系推动冶铁技术进步,如南阳郡“百炼钢”工艺、临淄郡“铁范铸造”技术,均得益于官府集中资源研发。这些技术通过工匠流动传播至民间,为汉代手工业繁荣奠定基础。