夏朝作为中国历史上第一个世袭制王朝,其兴衰轨迹深刻影响了后世政治文明的演进。太康失国事件作为夏朝早期的重要转折点,表面上看是君主个人失德引发的权力更迭,实则是统治集团内部矛盾、外部势力崛起与制度缺陷共同作用的结果。这场危机不仅导致夏朝统治中断四十余年,更揭示了早期国家治理的深层困境。

一、统治集团内部矛盾:王位继承的致命裂痕

夏启通过武力镇压有扈氏叛乱确立世袭制,但这一变革并未彻底解决权力分配问题。启晚年沉湎享乐,疏于朝政,其子太康继位时,夏朝已埋下三大隐患:

继承制度混乱:启未明确指定继承人,导致五个儿子争夺王位。太康虽以长子身份继位,却引发其他兄弟不满,为后羿介入提供了内部接应。

贵族势力膨胀:夏启为巩固统治,大封宗室与功臣,形成盘根错节的贵族集团。太康即位后,这些势力为争夺利益相互倾轧,削弱了中央权威。

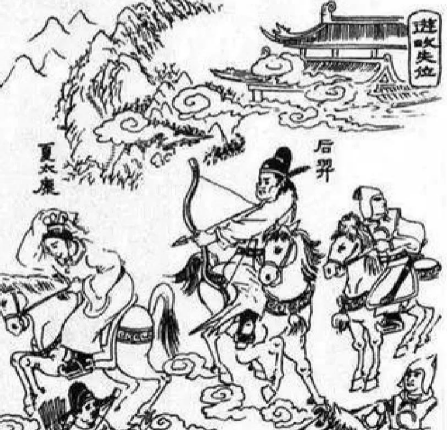

军事体系失控:后羿作为有穷氏首领,长期掌握夏朝禁军。太康时期,这支军队逐渐脱离王室控制,成为后羿篡权的工具。

太康的弟弟武观曾作《五子之歌》,痛陈“民惟邦本,本固邦宁”的治国理念,却未能阻止兄长失德。这种统治集团内部的分裂,使夏朝在面对外部威胁时丧失了应对能力。

二、君主失德与民心丧失:权力基础的彻底动摇

太康继位后,完全背离了夏禹“三过家门而不入”的勤政传统,其失德行为体现在三个方面:

沉溺享乐:太康“盘于游田,不恤民事”,一次狩猎竟长达百日不归,导致都城政务瘫痪。

忽视民生:他大肆征发民夫修建宫室,加重百姓负担。考古发现二里头遗址晚期出现建筑规模缩小、工艺粗疏的现象,印证了经济衰退的现实。

拒谏饰非:大臣多次劝谏,太康却充耳不闻,甚至处死直言进谏的关龙逄,彻底失去士人支持。

《史记》记载:“夏后帝启崩,子帝太康立。帝太康失国,昆弟五人,须于洛汭,作《五子之歌》。”这首组诗中“予临兆民,懔乎若朽索之驭六马”的警句,生动反映了民众对统治者的失望。当太康被后羿逐出都城时,竟无百姓为其求情,足见民心尽失。

三、东夷势力崛起:地缘政治的致命冲击

夏朝核心区域位于中原,但东夷部落始终是其心腹大患。后羿代夏事件暴露了夏朝在地缘战略上的三大失误:

军事防御空虚:太康长期在外狩猎,导致都城斟鄩防御薄弱。后羿仅率八百骑兵就轻松占领王都,说明夏朝缺乏有效的预警与机动防御体系。

外交联盟瓦解:夏启曾通过“钧台之享”确立盟主地位,但太康时期疏于对诸侯的控制。当后羿起兵时,周边方国大多持观望态度,无人勤王。

文化认同缺失:东夷部落与夏人存在文化差异,后羿以“恢复唐尧之治”为口号,成功争取了部分中原民众的支持。这种文化认同的裂痕,使夏朝的统治合法性受到质疑。

后羿掌权后,虽沿用夏朝年号,却大肆分封东夷贵族,进一步削弱了夏后氏的影响力。这种权力结构的改变,为寒浞篡权埋下了伏笔。

四、制度缺陷与治理危机:早期国家的通病

夏朝作为早期国家,其制度设计存在先天不足:

世袭制未完善:夏启开创的“家天下”模式缺乏配套的继承法规,导致王位争夺频繁。太康失国后,仲康、相两代君主皆为傀儡,说明世袭制尚未形成稳定传承机制。

中央集权薄弱:夏朝实行“封土建邦”制度,地方诸侯拥有较大自主权。当王室衰微时,这些诸侯不仅不履行勤王义务,甚至与东夷势力勾结。

法律体系缺失:皋陶虽曾制定刑法,但夏朝缺乏系统化的法律制度。太康时期,贵族违法乱纪现象普遍,而王室却无法有效约束,加速了统治崩溃。

这些制度缺陷在太康时期集中爆发,使夏朝陷入“弱主—强臣—离心诸侯”的恶性循环。寒浞灭夏时,竟能轻松屠尽夏后氏宗族,正是制度崩溃的极端表现。

结语:历史镜鉴与文明启示

太康失国事件揭示了早期国家治理的三大规律:

权力传承需制度保障:单纯依靠血缘继承无法维持长期稳定,必须建立公开透明的继承规则。

民心向背决定存亡:统治者的道德形象与民生政策直接影响政权合法性,失德者必失天下。

地缘战略至关重要:必须构建有效的防御体系与外交联盟,防止周边势力乘虚而入。

少康中兴虽恢复了夏朝统治,但未能彻底解决制度缺陷。这种历史局限性,最终导致夏朝在孔甲乱政后走向灭亡。太康失国的教训,为后世周朝“封建亲戚,以藩屏周”的制度设计提供了重要参考,也成为中国政治文明演进的重要转折点。