1582年6月5日,大阪城千贯橹内,织田信孝的刀锋刺入津田信澄的胸膛。这位织田信长第三子与信长侄子的对决,不仅是一场家族内部的血腥清洗,更是本能寺之变后织田家权力真空期的首场政治屠杀。这场看似因“谋反疑云”引发的弑亲事件,实则是战国乱世中家族继承战与权力博弈的必然产物。

一、血缘羁绊下的权力裂痕:信孝与信澄的宿命对决

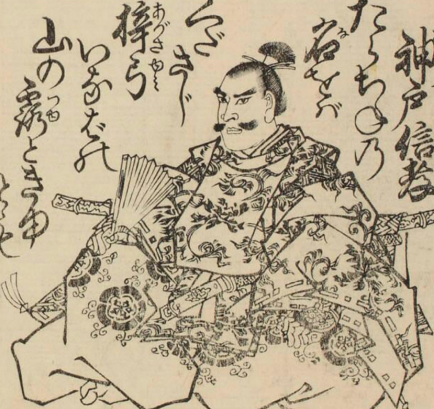

津田信澄(本名织田信胜)的身份极具争议性:作为织田信行之子,其父因谋反被信长诛杀,而信澄自幼由信长宿敌柴田胜家抚养长大。尽管信长曾宽恕信澄并赐姓“津田”,但其身份始终游走于“信长侄子”与“潜在威胁”之间。1582年本能寺之变爆发时,信澄正以四国征伐副将身份随信孝驻军堺港,这一特殊时空节点,使其成为权力真空期最危险的变量。

信孝的动机同样复杂:作为信长第三子,他虽被任命为四国征伐总大将,却始终未能获得家臣团的核心支持。反观信澄,其军事才能与政治手腕在1580年接收大阪城时已显露无遗——他不仅成功镇压本愿寺残余势力,更以“大阪司令官”身份获得基督教传教士的赞誉。这种能力对比,使信孝对信澄的猜忌逐渐演变为政治恐惧。

二、本能寺之变的蝴蝶效应:谣言如何成为杀人利器

1582年6月3日,明智光秀发动本能寺之变后,关于“信澄参与谋反”的谣言开始在织田军中蔓延。这一指控的荒谬性在于:光秀的女婿身份虽为信澄的潜在软肋,但历史档案显示,信澄与光秀的联姻实为信长主导的政治婚姻,旨在笼络斋藤道三旧部。更关键的是,家康一行在6月4日的日记中明确记载“信澄谋反乃谣言”,而信孝却在次日(6月5日)果断下令诛杀信澄。

这种时间差暴露了权力博弈的残酷性:当信孝在丹羽长秀支持下突袭大阪城时,他真正需要消灭的不是“叛徒”,而是潜在的竞争对手。信澄的军事才能、柴田胜家的养子身份,以及其在织田家一门众中位列第五的地位,都使其成为信孝继承家督之路的最大障碍。诛杀信澄,本质上是信孝向家臣团展示决心的政治表演。

三、血色清算的连锁反应:信孝的败亡与织田家的分裂

信澄之死迅速引发连锁反应。在6月12日的摄津富田军议上,羽柴秀吉当众斥责信孝:“信澄大人自幼由柴田大人抚育,深受主公厚爱,怎会与光秀同流合污?”这番质问不仅揭露了信孝的鲁莽,更暗示了织田家内部的权力失衡。秀吉凭借“中国大返还”积累的威望,迅速接管了信孝的军队,并在山崎之战中击败光秀。

信孝的悲剧在于,他既未能获得柴田胜家、泷川一益等宿老的支持,又低估了秀吉的政治手腕。1583年贱岳之战后,信孝试图联合柴田胜家对抗秀吉,却因人质危机(扣押信长之孙三法师)彻底失去道义制高点。当岐阜城被围时,其家臣团集体叛逃的场景,恰似当年信澄被杀时的孤立无援。最终,信孝在野间大坊被迫切腹,结束了他充满争议的一生。

四、历史迷雾中的真相:权力、谣言与人性的三角博弈

后世史学家对信澄之死的评价趋于一致:这并非简单的“误杀”,而是战国乱世中权力逻辑的必然产物。信孝的焦虑、秀吉的野心、柴田胜家的沉默,共同编织成一张致命的网。值得注意的是,信澄的军事才能与政治智慧在死后才被重新评估——他曾在安土宗教辩论中负责警固,在接收大阪时展现行政能力,这些特质远超同时代的多数武将。

这场血色清算的深层影响,在于它彻底打破了织田家的权力平衡。信孝的败亡使秀吉得以独揽大权,并最终通过清洲会议确立“信长遗孤”三法师的傀儡地位。而信澄的死亡,则成为织田家内部矛盾激化的象征,预示着这个短暂统一的战国霸主即将走向分裂。