南宋建炎三年(公元1129年),一场由苗傅和刘正彦发动的叛乱,如同一颗巨石投入平静的湖面,在南宋朝廷激起了层层波澜。这场叛乱不仅使南宋朝廷陷入了短暂的混乱,更深刻影响了南宋初年的政治格局和军事走向。那么,苗傅和刘正彦究竟为何会发动这场叛乱呢?

赏罚不公:引发将领不满

苗傅出身将门,屡立战功,然而却多年不得升迁。他自恃家族功劳很大,看到能力平庸的王渊因与宦官勾结而节节高升,内心充满了愤懑。王渊原本在军中口碑就不好,扬州之变中,他负责防卫却未领兵抵抗,而是选择往南逃跑,致使数万宋兵及战马失陷敌营,百姓对此怨声载道。但王渊不仅没有受到应有的惩罚,反而因与宦官康履等人关系密切,得到宋高宗的破格提拔,当上了同签书枢密院事,主管军事。

刘正彦也面临着类似的境遇。他曾经招抚巨盗丁进,立下大功,但赏赐却很薄,心中怀有怨恨。后来,王渊又向刘正彦要回曾经分给他的三千精兵,这进一步加深了刘正彦对王渊的痛恨。苗傅和刘正彦二人同病相怜,对朝廷赏罚不公的现象极为不满,这种不满情绪在他们心中不断积累,最终成为了叛乱的导火索之一。

宦官干政:激化军民矛盾

宋高宗赵构南逃浙江后,宠幸内侍省押班康履等宦官,这些宦官仗着天子的宠幸,骄奢作乱,为非作歹。他们在大队人马前往钱塘江观潮时,到处搭盖帐篷,致使道路阻塞,百姓对此敢怒而不敢言。在扬州,金兵进攻时,康履等宦官不仅不思抗敌,反而作威作福,强占民宅,搜刮民脂民膏。

将领们对宦官的恶行也恨之入骨。苗傅的幕僚王世修平常就痛恨宦官,他与刘正彦一拍即合,商议除掉宦官。在他们看来,宦官的专权乱政是导致朝廷腐败、军民困苦的重要原因。而王渊的升迁更是被他们认为是宦官干政的结果,这使得他们对宦官和与宦官勾结的王渊的仇恨达到了顶点,进一步坚定了他们发动叛乱的决心。

战略分歧:与朝廷理念相悖

苗傅和刘正彦对南宋朝廷的消极抵抗战略持有不同意见。当时,金人不断南下追逼,南宋朝廷在宋高宗妥协投降路线的影响下,一味南逃,不思积极抵抗。苗傅和刘正彦认为,朝廷应该加强在长江一带的防守,而不是一味地逃避。他们否定了宋高宗建都临安的打算,因为临安虽然有长江之险可守,但却很难与北方的主战场形成联系。他们提出南宋应建都建康,这样不但可以将防线拓展至淮河流域,更可以和上游的襄樊地区形成呼应,是进可攻、退可守的选择,以寻求渡江北伐的机会。

然而,他们的战略理念与朝廷的主流想法背道而驰。在朝廷中,投降派势力占据上风,宋高宗也倾向于通过妥协来换取一时的和平。这种战略分歧使得苗傅和刘正彦与朝廷之间的矛盾日益加深,他们觉得自己的抱负无法在现有的朝廷体制下实现,只有通过叛乱这种极端的方式,才能改变朝廷的战略方向,实现自己抗金复国的理想。

权力争夺:企图改变政治格局

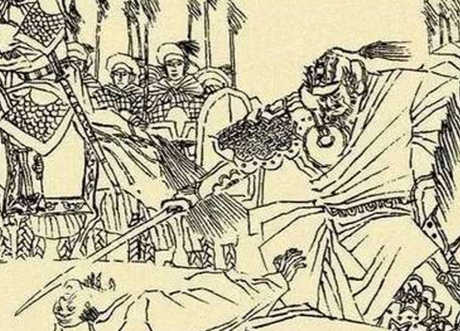

苗傅和刘正彦发动叛乱,也有着对权力的渴望。他们希望通过叛乱,清除朝廷中的权奸和宦官势力,从而掌握更大的权力,实现自己对朝廷的控制。在叛乱过程中,他们诛杀了宋高宗赵构宠幸的权臣王渊及大批宦官,并胁迫宋高宗将皇位禅让给三岁的皇太子赵旉,改元明受,请隆祐太后孟氏垂帘听政,尊宋高宗为睿圣仁孝皇帝。

他们试图通过这种方式,建立起一个符合自己意愿的政治格局,推行自己的政治主张。然而,他们的野心并没有得到其他将领和官员的支持。各地将领纷纷采取勤王平乱的立场,出兵镇压叛乱。苗傅和刘正彦见局势失去控制,只好同意宋高宗复位,最终叛乱以失败告终。

苗傅和刘正彦发动叛乱是多种因素共同作用的结果。赏罚不公引发了将领的不满,宦官干政激化了军民矛盾,战略分歧使他们与朝廷理念相悖,而对权力的争夺则让他们走上了叛乱的道路。这场叛乱虽然持续时间不长,但却给南宋朝廷带来了沉重的打击,也促使南宋政权进行了一系列的政治整顿。