在中国古代政治与宗教的交织谱系中,"封禅"作为帝王祭祀天地的最高仪式,承载着政权合法性、天人感应与盛世象征的多重意涵。其起源可追溯至新石器时代的自然崇拜,经先秦诸子理论化建构,最终在秦汉时期演变为国家祭祀的核心制度。这场跨越数千年的文化嬗变,既是对自然力量的敬畏,也是统治者构建神权政治的精妙设计。

一、上古祭礼:封禅的原始基因

考古发现显示,新石器时代先民已在山东大汶口文化遗址中留下"日火山"图腾,这种对日月山川的崇拜,构成了封禅仪式的原始基因。泰山作为"天下第一山"的地理优势,使其成为早期祭祀的核心场域。据《管子·封禅篇》记载,自无怀氏至周成王,共有七十二代帝王在泰山举行过封禅仪式,尽管具体人物存在争议,但这一传说折射出上古时期"祭天告地"的普遍实践。

春秋时期,齐桓公欲效仿古制封禅泰山,管仲以"凤凰不至、麒麟不现"等十五种祥瑞未备为由劝阻,揭示出早期封禅已具备严格的条件限制。这种将自然现象与政治合法性挂钩的思维,为后世帝王利用天命理论巩固统治奠定了基础。

二、理论建构:齐鲁儒生的制度化设计

战国时期,齐鲁儒生将分散的祭祀活动整合为系统化的封禅理论。《管子·封禅篇》首次提出"封泰山、禅梁父"的固定模式,并列举无怀氏、伏羲、神农等十二位受命帝王作为范例。太史公在《史记·封禅书》中进一步阐释:"每世之隆,则封禅答焉;及衰而息",将封禅与王朝兴衰直接关联。

这种理论设计具有三重政治智慧:其一,以泰山为唯一祭场,强化其"神山"地位;其二,通过"十五种祥瑞"的量化标准,为帝王行为提供神圣依据;其三,将封禅与"太平盛世"绑定,形成"功成治定"的政治评价体系。汉武帝元封元年封禅时,特命儒者制定"草巡狩、封禅、改历、服色事",正是这种理论实践化的体现。

三、制度确立:秦汉帝国的政治仪式化

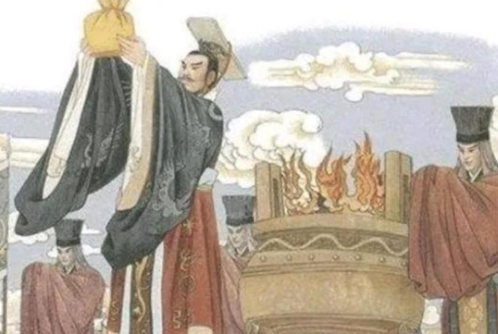

公元前219年,秦始皇统一六国后首次举行泰山封禅,虽因"祭文秘而不传"引发后世争议,但其开创的"自泰山之阳登山、岱顶行登封礼、梁父山行降禅礼"的三段式仪式,成为后世封禅的标准化流程。汉武帝则通过三次封禅将仪式推向巅峰:元封元年封禅时,他独与侍中登泰山行封礼,次日禅肃然山,并改元"元封"、设奉高县专祀泰山,构建起完整的封禅制度体系。

这种制度化具有深刻的政治动机:秦汉帝王通过模仿上古圣王行为,将自身统治纳入"天命循环"的叙事框架;封禅所需的"燔柴祭天""埋玉牒书"等仪式,强化了"君权神授"的视觉象征;而随行儒生记录的《封禅仪记》,则通过文字传播将帝王功绩神圣化。

四、文化嬗变:从帝王专享到民间信仰

随着封禅制度的成熟,其文化影响逐渐溢出政治领域。唐高宗封禅时,武则天率内外命妇参与亚献礼,打破"妇人不得与祭"的古制,反映出女性政治地位的微妙变化。宋真宗导演"天书从天而降"的闹剧后,朱元璋以"宋真宗玷污封禅"为由取消泰山封号,将祭祀改为"望祭",标志着封禅从国家仪式退化为文化符号。

但在民间层面,封禅催生出独特的信仰体系。泰山碧霞元君信仰的兴起,与帝王封禅直接相关;历代文人创作的《梁父吟》《泰山吟》等诗作,将封禅转化为文化记忆;而"登泰山而小天下"的哲学命题,更使封禅超越政治仪式,成为中华文明的精神图腾。