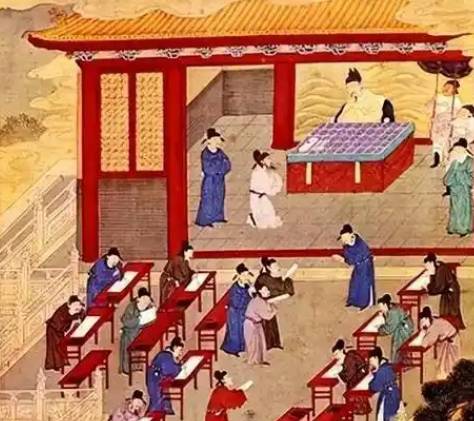

唐朝作为中国历史上科举制度发展的重要阶段,科举考试成为寒门学子改变命运、步入仕途的重要途径。然而,在当时的制度框架下,并非所有人都能参与这场公平竞争。依据历史记载,唐朝明确规定有三种人不得参加科举考试,这一限制深刻反映了当时的社会结构与价值观。

工商业者:逐利之徒难入仕途

在唐朝,工商业者虽在经济领域发挥重要作用,却被排除在科举体系之外。唐代科举制度继承隋制,明确规定“工商之家,不得予于士”。这一禁令源于统治者对工商业者的刻板认知——认为其逐利本性易致道德沦丧,与儒家“重义轻利”的价值观相悖。

从制度沿革看,隋文帝开皇七年便已颁布“工商不得入仕”的诏令,唐朝延续此制,直至开元末年仍见“工商之家,不得予于士”的明文规定。这种身份歧视不仅剥夺了工商业者通过科举改变命运的机会,更将士农工商的等级秩序固化于制度层面。例如,诗仙李白因祖上经商,即便才华横溢,亦无法通过科举入仕,只能通过举荐等非常规途径寻求政治出路。

罪犯及其亲属:道德污点阻断仕途

唐朝对科举考生的道德审查极为严格,罪犯及其直系亲属均被剥夺考试资格。这一规定源于“德才兼备”的选官理念,认为犯罪行为暴露了个人道德缺陷,其亲属亦可能受不良家风影响。

制度层面,凡“迹涉疏狂,兼亏礼教”或“曾任州府小吏有一事不合清流者”,即便才学出众,亦不得参加科举。例如,若考生亲属曾犯大逆不道之罪,其本人将被永久取消考试资格。这种连坐式惩戒虽显严苛,却体现了唐代对官员道德品质的高度重视,试图通过制度设计杜绝“德不配位”的风险。

州县衙役:卑微身份难登大雅之堂

州县衙役作为基层官吏,虽身处公门,却被排除在科举体系之外。这一禁令源于其职业特性:衙役需频繁接触罪犯,被认为易受“污浊之气”侵蚀,道德水准存疑。

制度层面,衙役被划入“贱民”范畴,与官私奴婢、工乐户等处于同一社会等级。他们不仅无法参加科举,其子孙亦受身份限制。例如,唐代规定“良人”与“贱民”需严格区分,衙役子弟即便通过自学或私塾掌握才学,亦无报考资格。这种身份壁垒既维护了科举的权威性,也加剧了社会阶层的固化。

唐朝对科举报考资格的严格限制,本质上是维护统治秩序、强化等级制度的产物。工商业者、罪犯亲属、州县衙役三类人群的禁考规定,既反映了当时“重农抑商”“德本财末”的主流价值观,也暴露了科举制度在公平性上的历史局限。这些制度设计虽为巩固统治服务,却也在客观上阻碍了社会流动,成为历史发展进程中的一道深刻印记。